কমলেশ ভৌমিক

প্রতিটি প্রাণী সর্বদা সতর্ক থাকে যাতে অকস্মাৎ আক্রমণ বা বিপর্য্যয়ের ফলে তার জীবনহানি বা অঙ্গহানি না হয়। এইজন্য তাকে তার অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে একটা সুসম্বদ্ধ অনুভূতি অর্জন করে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হয়। শুধু নিজের জীবন রক্ষার জন্য নয়, খাদ্যসংগ্রহের প্রয়োজনেও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট অনুভূতির প্রয়োজন। সমগ্র প্রাণীজগৎ একটা খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রায় প্রতিটি প্রাণীই অন্য কোনও প্রাণীর খাদ্য। সদা সতর্ক হয়ে শিকারির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এবং একইসাথে নিজের শিকারের অনুসন্ধান করে প্রাণীদের “টিঁকে থাকার লড়াই” চালিয়ে যেতে হয়। এই লড়াইয়ে যোগ্যতম প্রাণীরাই বেঁচে থাকে। পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে যোগ্যতার মাপকাঠিও পাল্টাতে থাকে। যেমন উষ্ণ পরিবেশের যোগ্য প্রাণীরা শীতল পরিবেশে যোগ্যতার লড়াইয়ে হেরে যায়। যোগ্যতার লড়াইয়ের জন্য চারপাশের পরিবেশকে যথাসাধ্য ভাল করে বুঝে নিতে হয়। এই জন্য প্রাণীদের শরীরে থাকে বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয় (sensor), যাদের সাহায্যে তারা বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে অনুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়ের চেহারা বা কাজের প্রণালী এক প্রাণী থেকে অপর প্রাণীতে একদম আলাদা হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। বহির্বিশ্বকে জানা এবং বোঝা। যেমন যারা চির অন্ধকার পরিবেশে থাকে, তাদের চোখ থাকে না। আমাদের বর্ণনায় তারা চক্ষুহীন অন্ধ। কিন্তু তারা চারপাশের পরিবেশকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারে। সেজন্য তাদের অন্য ধরণের ইন্দ্রিয় থাকে।

মানুষ একটি প্রাণী। তাই মানুষও সব সময় বহির্জগতকে যথাসাধ্য অনুভব করার চেষ্টা করে। সেজন্য তাদেরও আছে বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয়। কয়েকটির সাথে আমরা অতি পরিচিত, যেমন, চোখ, কান, নাক, জিভ ইত্যাদি। একথা সত্যি যে আজকের সভ্যসমাজে মানুষকে বাঘ, সিংহ বা হায়েনার কবল থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সদাসন্ত্রস্ত থাকতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। একটা রাস্তা পার হতে হলেও খুব সন্তর্পণে এগোতে হয়, নাহলে মুহূর্তের ভুলে জীবন চলে যেতে পারে বা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে থাকতে হতে পারে। আজ মানুষকে অন্য প্রাণীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে প্রয়োজনীয় আহার্য জোটাতে হয় না। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী সমাজের কিছু বিশেষ অংশের মানুষ খাদ্যসামগ্রী বা প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করে বা আহরণ করে। কিন্তু বস্তুগুলির বন্টনব্যবস্থায় চূড়ান্ত অসাম্য আছে। এক দেশ থেকে আর এক দেশের মধ্যে আকাশচুম্বী পার্থক্য। একই দেশে এক গোষ্ঠি থেকে অপর গোষ্ঠি ভিন্ন ধরণের সুবিধাভোগ করে। ফলে টিঁকে থাকার লড়াই এখনও অব্যাহত আছে। আর লড়াই করতে হলে চাই বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। সেই জ্ঞান অর্জিত হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাকের সাহায্যে গন্ধ পাই, জিভের সাহায্যে স্বাদ অনুভব করি, স্পর্শ করে বস্তুর তাপমাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা পেতে পারি। মজার বিষয় হল, এই অনুভূতিগুলি আমরা এত অনায়াসে পেয়ে যাই যে এর পেছনে যে এক বিরাট জটিল পদ্ধতি কাজ করছে তা বুঝতেই পারি না। পদ্ধতিগুলি এতটাই জটিল যে বহু বছর ধরে বহু বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও এ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা এখনও গড়ে ওঠে নি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সব চাইতে বেশী তথ্য পাওয়া গেছে চোখের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আর সব চাইতে কম জানা আছে স্পর্শানুভূতি সম্বন্ধে। এইসব রহস্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা এই লেখায় করব। রহস্যগুলির সমাধান এখনও অধরা। যত গভীরেই আলোচনা করা যাক সামান্য আংশিক জ্ঞানের বেশি পরিবেষণা করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেইজন্য এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গভীরতায় প্রবেশ না করে বিষয়গুলির জটিলতা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করব। যদি তার ফলে পাঠকদের মনে কৌতুহল ও ঔৎসুক্য জেগে ওঠে, তাহলেই জানব যে লেখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

মানুষের চোখ

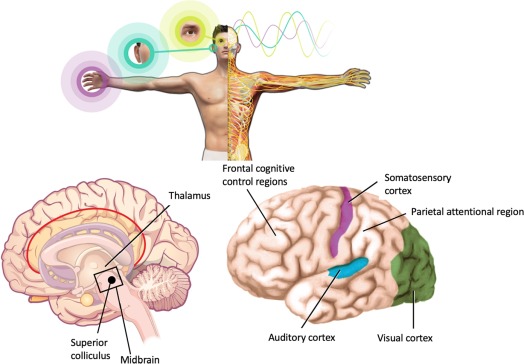

মানুষের দুটো করে চোখ আছে। কোনও বস্তু থেকে বিকিরিত (radiated) বা বস্তুর ওপর প্রতিফলিত (reflected) আলোকরশ্মি যদি চোখে এসে পৌঁছায়, তাহলে আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই। যেমন সূর্য্যকে দেখি তার বিকিরিত রশ্মির সাহায্যে, আবার চাঁদকে দেখি তার ওপর প্রতিফলিত রশ্মির সাহায্যে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাই না, কারণ কোনও রশ্মিই আমাদের চোখে এসে পড়ে না। সব প্রাণীর কিন্তু দুটো চোখ থাকে না। কারও আছে এক চোখ, কারও দুই চোখ, কারও অনেকগুলি চোখ। কারও আছে শতাধিক চোখের সমষ্টি বা অক্ষিপুঞ্জ। অনেকের আবার চোখই নেই, তারা অন্য উপায়ে পৃথিবীকে দেখে। আমাদের চোখে আমরা আলোর অনেক রকম রং দেখতে পাই, যেমন বেগুনি, হলুদ, সবুজ বা লাল। সব প্রাণী সব রকম রং দেখতে পায় না। হয়ত এমন রং আছে, যা অন্য কোনও প্রাণী দেখতে পায়, কিন্তু মানুষেরা দেখতে পায় না। লক্ষাধিক বছর আগে মানুষ সৃষ্টির গোড়া থেকেই তারা বিভিন্ন বস্তু থেকে আগত আলোককে চোখের সাহায্যে দেখে এসেছে এবং তাদের রং নির্দ্ধারণ করতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের দৃশ্যমান জগতে এই আলোর প্রকৃত চরিত্র কি, তা জানা গেছে মাত্র দেড়শ বছর আগে। জানা গেছে তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমরা দেখতে পাই এবং তাকেই আমরা দৃশ্যমান আলো হিসাবে জানি। পদার্থবিদদের দেওয়া এই গালভরা নামের সম্পূর্ণ অর্থ এখনি বোঝার দরকার নেই। তবে আমরা যে সমস্ত বিকিরণের নামের সাথে পরিচিত আছি, তাদের প্রায় সবগুলিই কোন না কোন তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণ। বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী এদের আলাদা আলাদা নাম। যেমন গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ বা রেডিও ওয়েভ। ১ নং ছবিটি দেখলে একটা ধারণা করা যাবে যে তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের কত ক্ষুদ্র অংশ আমরা আমাদের চোখের সাহায্যে দেখতে পাই। একেই বলে দৃশ্যমান আলো বা visible light।

১ নং ছবিঃ বিশাল তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের সিংহভাগ জুড়ে আছে গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি বা রেডিও ওয়েভ। এক অতি ক্ষুদ্র অংশ আমরা চোখে দেখতে পাই।

দৃশ্যমান আলো তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশই হোক না কেন, মানুষের জন্য চোখ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ইন্দ্রিয়, কারণ এর সাহায্যেই মূলত: আমরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু এখানেই সূত্রপাত হয়েছে এক বিশাল বিতর্কের। মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের যে ছবি মনে মনে তৈরি করে নেয়, সেটাই কি চরম সত্য? অন্যান্য প্রাণী যারা জীবনসংগ্রামে লিপ্ত আছে তারাও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে একটা ধারণা করে নেয়। সবগুলি ধারণা কি একই ছবির জন্ম দেয়? তা না হলে তাকে চরম সত্য বলা যাবে না। এক বিশালাকার সিংহকে মানুষ, পিঁপড়ে, মাছি বা বেড়াল কি একইভাবে দেখে? খুব সম্ভব পিঁপড়ের কাছে ঐ সিংহের কোনও অস্তিত্বই নেই। ঠিক যেমন অধুনা-আবিষ্কৃত নক্ষত্রমণ্ডলী বা কৃষ্ণ গহবরের (black hole) কোন অস্তিত্বই এক শতাব্দী আগে মানুষের কাছে ছিল না। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, মানুষের অনুভূতির জগৎ কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রূপ? অনেকেই তা স্বীকার করতে চান না। এইজন্যই দর্শনের এক জনপ্রিয় বিশ্বাস হল “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।” এখানে ব্রহ্ম বলতে বোঝানো হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রূপ। আর জগৎ বলতে বোঝানো হয়েছে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ অনুভব করি। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্রহ্মান্ডের রূপকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়ার দাবী বোধহয় সঠিক নয়। এই বক্তব্যের দুটো চরম দিক আছে, যেগুলিকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়েছে দর্শনের দুটো বিপরীত বিভাগ। এক বিভাগের বক্তব্য, যেহেতু জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে মানুষের অনুভূতি অত্যন্ত আপেক্ষিক অর্থাৎ সেই অনুভূতি মানুষের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল, কাজেই তার ওপর ভরসা করে জাগতিক বস্তু নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা কখনই আমাদের চরম সত্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত সত্য নিহিত আছে আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরে। একমাত্র শান্ত ও গভীর চিন্তার মাধ্যমেই তাকে খুঁজে আনতে হবে, জাগতিক বস্তুর ওপর পরীক্ষা করে তা কখনই জানা যাবে না। এই বিভাগকে বলা হয় ভাববাদী দর্শন। এর ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে বস্তুবাদী দর্শন। এদের বক্তব্য যেহেতু বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিই আমাদের সম্বল, কাজেই আমাদের অনুভূত বস্তুগুলির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা যে জাগতিক সূত্রগুলি আবিষ্কার করতে পারব, সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি যে এখন মানুষের প্রধান লড়াই অন্য প্রাণীদের সাথে নয়, তাদের মুখ্যত: লড়াই করে যেতে হচ্ছে প্রকৃতির সাথে। পরীক্ষার মাধ্যমে জাগতিক সূত্রের সন্ধান পাওয়ার নাম হল জড়বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এর সাহায্যেই তারা মানবসমাজকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারবেন, প্রকৃতির বাধাগুলিকে অতিক্রম করে মানুষকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হবেন। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দুই দর্শনের অস্তিত্ব ছিল। তবে দর্শনের সিংহভাগ অধিকারে রেখেছিল ভাববাদীরা। অতি সম্প্রতি, মাত্র কয়েকশ বছর হল, বস্তুবাদীরা আধিপত্য পাচ্ছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন সব তথ্য জানা যাচ্ছে, যেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ মানুষকে অকল্পনীয় ক্ষমতা এনে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠছে।

ওপরের অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হল, মানুষের চোখের যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন, তার সাহায্যে আমরা যে বহির্বিশ্বকে দেখি, বিজ্ঞানে তাকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। শুধু চোখ কেন আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়েরই সীমাবদ্ধতা আছে। তা সত্ত্বেও এদের সাহায্যে অনুভূত জগতকেই বিজ্ঞানে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান কখনও দাবী করে না যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আহৃত সত্যই চরম সত্য। নতুন নতুন পরীক্ষার সাহায্যে পুরানো সূত্রগুলি বিজ্ঞানে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আমরা ক্রমশঃ আরও বেশী সত্যের দিকে এগিয়ে যাই। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যের সন্ধানের পথটি প্যাঁচালো বা সর্পিল (spiral), যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে চরম সত্য। বিজ্ঞানের নতুন নতুন পরীক্ষা ধীরে ধীরে আমাদের সেই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বিন্দুটিতে পৌঁছাতে তার অসীম সময়ের প্রয়োজন। এইজন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে চরম সত্যকে জানার দাবী কখনও করা হয় না। প্রবন্ধের বাকি অংশে আমরা সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী দর্শন বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে আলোচনা করব।

আবার চোখের কথায় ফিরে আসা যাক। কোন বস্তু থেকে যখন আলো এসে আমাদের চোখের ওপর পড়ে তখন সেই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়। আলোর রশ্মি আমাদের চোখে প্রথমে পড়ে একটি উত্তল লেন্সের (convex lens) ওপর। মানুষের চোখের লেন্সটি জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি। লেন্স না থাকলে কিছুই দেখা যাবে না। বয়স বেড়ে গেলে লেন্সটির ক্ষমতা কমে গেলে তাকে অপসারিত করে একটি কৃত্তিম লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাংলায় তাকে বলে ছানি কাটানো (cataract operation)। প্রাথমিক পদার্থবিদ্যার বইতে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে কিভাবে একটা উত্তল লেন্সকে ব্যবহার করে একটি পর্দার ওপর ছবি করা যায়। বাইরের ত্রিমাত্রিক জগতের একটি দ্বিমাত্রিক ছবি এইভাবে পর্দার ওপর তৈরি হয়। ঠিক যেভাবে ক্যামেরার ফিল্মের ওপর বাইরের ছবি ওঠে। মুস্কিল হল উত্তল লেন্সের সাহায্যে তোলা এই ছবি কিন্তু সব সময় উল্টো হয়ে পর্দায় পড়ে। ক্যামেরাতে ছবি তোলার সময় ভিউফাইন্ডারের (viewfinder) ছবিটি লেন্সের সাহায্যে আর একবার উল্টে নেওয়া হয়। ফলে সেখানে আমরা সোজা ছবি দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের চোখে একটাই উত্তল লেন্স আছে, আর কোন লেন্স নেই। কাজেই চোখের সাহায্যে পাওয়া উল্টো ছবিটি সোজা করা হয় কিভাবে? আর দ্বিমাত্রিক পর্দাই বা কোথায়? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানা আছে। চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো এসে ছবি তৈরি করে চোখে অবস্থিত একটি দ্বিমাত্রিক পর্দায়, যার নাম রেটিনা (retina)। ছবিটি উল্টো হয়েই রেটিনায় পড়ে। আমরা কিন্তু বাইরের জগতকে উল্টো দেখি না। তা যদি দেখতাম, তাহলে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানবজাতি এতদিনে চরমভাবে পরাজিত হত। আমরা কিভাবে বাইরের জগতকে উল্টো না দেখে সোজা দেখি? প্রায় দেড়শ বছর আগে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পদার্থবিদ হেল্মহোল্টজ্ (Helmholtz) এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি তার চশমায় দুই চোখেই একটি করে অতিরিক্ত উত্তল লেন্স লাগিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য যাতে চোখের রেটিনায় সোজা ছবি গিয়ে পড়ে। এই চশমা পড়ে বাইরে বেড়িয়ে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। বাইরের সব কিছুই তিনি উল্টো দেখতে শুরু করলেন। তা সত্ত্বেও তিনি চশমা ছাড়লেন না। দিনের পর দিন চশমাটি পড়ে তিনি বাইরে সব কিছু দেখতে লাগলেন। দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আবার আস্তে আস্তে সব কিছু সোজা দেখতে শুরু করেছেন। যখন এই চশমা পড়ে হাঁটা চলা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল, তখন একদিন আবার চশমাটি ত্যাগ করলেন। এইবার আবার গোটা পৃথিবী তার চোখে উল্টে গেল। বেশ কয়েকদিন লাগল উল্টো দুনিয়া থেকে সোজা দুনিয়ায় ফিরে আসার জন্য। এই পরীক্ষা থেকে পরবর্তিকালে অনুসিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে চোখের পর্দা বা রেটিনার ওপর আলো এসে বাইরের দুনিয়ার যে ছবি তৈরি হয়, সেই তথ্যগুলি আমাদের মস্তিষ্কে যায় স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) সাহায্যে। একই সঙ্গে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও আমরা পৃথিবীকে চিনতে থাকি। সেই অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মস্তিষ্ক এক স্নায়ুকোষের (neuron) সাথে অপর স্নায়ুকোষকে সংযুক্তিকরণ করে, যার ফলে সৃষ্টি হয় এক স্নায়বিক জাল (neural network)। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যত বাড়তে থাকে, ততই স্নায়বিক জাল উত্তরোত্তর শিক্ষিত হতে থাকে। জাল এমনভাবে শিক্ষিত হয় যে বাইরের দুনিয়াকে পরিচিত পরিবেশে চিনতে তার আর ভুল হয় না। একেই বলে স্নায়বিক জালের শিক্ষাপদ্ধতি (learning process)। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি একটু প্রাঞ্জল হবে। শিশু যখন দোলনায় শুয়ে থাকে, তখন দেখা যায় সে তার হাত দিয়ে ওপরে ঝোলানো খেলনাগুলি স্পর্শ করে এবং তারপর হাতটা এনে মুখে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ ঘটনা কিন্তু মস্তিষ্কের স্নায়বিক জালের শিক্ষিত হয়ে ওঠার জটিল পদ্ধতির এক অসামান্য নিদর্শন। শিশু এই পদ্ধতিতে দূরত্বের একটা পরিমাপ করতে শিখে যায়। সে যত বড় হয়, ততই তার নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে স্নায়বিক জালের সংযুক্তিকরণ পদ্ধতি আরও সুদৃঢ় রূপ নেয়। জন্মাবার অব্যবহিত পরে একদম অজানা দুনিয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শিশুকে অত্যন্ত দ্রুত শিক্ষা নিতে হয়। বয়স বাড়লে অত দ্রুত শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মানুষের সন্তান জন্মাবার পর প্রথম কয়েক বছরেই জীবনসংগ্রামে লড়াই করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরিত তথ্যগুলি মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করে সে তার নিজের মত করে দুনিয়াকে চিনতে শেখে। এই পদ্ধতি এতটাই জটিল যে আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা তার খুব একটা হদিশ করে উঠতে পারেন নি। সামান্য যেটুকু জানা গেছে, তার বিস্তৃতিও অকল্পনীয়। সারা পৃথিবীতে আজ সহস্রাধিক বিজ্ঞানী নিয়মিতভাবে এই রহস্যের সমাধানের জন্য গবেষণা করে যাচ্ছেন। তবু রহস্যের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সম্বন্ধে কিছুটা জানা গেছে, বাকিটা অধরাই থেকে গেছে।

রেটিনাতে বাইরের পৃথিবীর ছবি কিভাবে তৈরি হয়? আগেকার দিনে যখন ক্যামেরায় ফিল্মে ফটো তোলা হত, তখন সেই ফিল্মের ওপর একটা রাসায়নিক বস্তুর প্রলেপ দেওয়া থাকত। যে বিন্দুগুলিতে আলো এসে পড়ত, সেই বিন্দুগুলির রাসায়নিক বস্তুর একটা বিক্রিয়া ঘটত। পরে আর একটি রাসায়নিক তরলে তাকে খানিকটা সময় ডুবিয়ে রাখলে বিক্রিয়াঘটিত বিন্দুগুলি কালো হয়ে যেত, কিন্তু বাকি বিন্দুগুলি সাদা দেখাত। একে বলা হত নেগেটিভ। পরে সেই নেগেটিভ ফিল্ম থেকে ফটো ছাপা হত। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরায় বাইরের আলো এসে একটা দ্বিমাত্রিক বৈদ্যুতিন পর্দার ওপর পড়ে। এই পর্দায় অসংখ্য ছোট ছোট অংশ আছে, যেগুলি একটি নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক অবস্থানে (state) থাকে। ছোট অংশগুলিকে বলা হয় পিক্সেল (pixel)। যত বেশীসংখ্যক পিক্সেল থাকে, ছবির মান তত উন্নত হয়। পিক্সেলগুলিতে আলো এসে পড়লে তাদের বৈদ্যুতিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়, নতুবা একই থাকে। ফলে কোনও দৃশ্য থেকে আলো এসে পড়ার পর ফিল্মটির বিভিন্ন পিক্সেলগুলি হয় “পরিবর্তিত” অথবা “যথাপূর্ব” অবস্থায় চলে যায়। এইভাবে পিক্সেলগুলি কোনটা কি অবস্থানে আছে তার একটা স্মৃতি (memory) ক্যামেরায় ধরে রাখা হয়। এই তথ্যটিকে দৃশ্যমান করলেই ছবির দেখা পাওয়া যায়। একটা মেমরি কার্ডের (memory card) সাহায্যে এই তথ্য বাইরে নিয়ে আসা সম্ভবপর। তখন কার্ডটি ব্যবহার করে অন্য যন্ত্রের সাহায্য ছবিটি পুনর্গঠন করা যায়। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার এই হল সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এবার বলি মানুষের চোখের সাহায্যে কিভাবে ছবি তৈরি হয়। সেটাও কম ঝামেলার ব্যাপার নয়। দ্বিমাত্রিক রেটিনার ওপর থাকে বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষ, যাদের নাম রড্ এবং কোন্। এই কোষগুলিতে রোডোপ্সিন্ নামক এক প্রকার রাসায়নিক অণু থাকে। এই অণুর ওপর আলোর কণা এসে পড়লে অণুগুলি তৎক্ষণাৎ আকারের পরিবর্তন করে এবং যতক্ষণ আলো তার ওপর থাকে ততক্ষণ পরিবর্তিত আকারেই থাকে। আলো চলে যাওয়া মাত্র আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। রড্ এবং কোন্ কোষেরা স্নায়ুকোষের সাথে যুক্ত থাকে, তারা আবার অন্য স্নায়ুকোষের সাথে যুক্ত থাকে। এইসব স্নায়ুকোষের সংযুক্তির ফলে স্নায়ুজাল তৈরি হয়। রোডোপ্সিনের তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের ফলে এক ধরণের তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় যা এই জালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছায়। মানবচক্ষুর বর্তমান রূপ প্রায় লক্ষ বছর আগেই বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরার চাইতে সেগুলি অনেক বেশী জটিল। আমাদের চোখ এবং ক্যামেরার মধ্যে সব চাইতে বড় তফাত হল, ক্যামেরা নিজে কিছুই দেখতে পায় না। সে শুধু ছবি তৈরি করে। সেই ছবি দেখে তাকে বুঝতে হলে আবার মানুষের চোখের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মানুষের চোখ তার ওপর সৃষ্ট ছবিটি স্নায়ুজালের সাহায্যে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ফলস্বরূপ ছবিটিতে কি আছে তাও বুঝতে পারে। এইসব কারণে মানুষের অনুভূতি (Human Perception) এত কঠিন ও জটিল বিষয়।

মানুষের কান

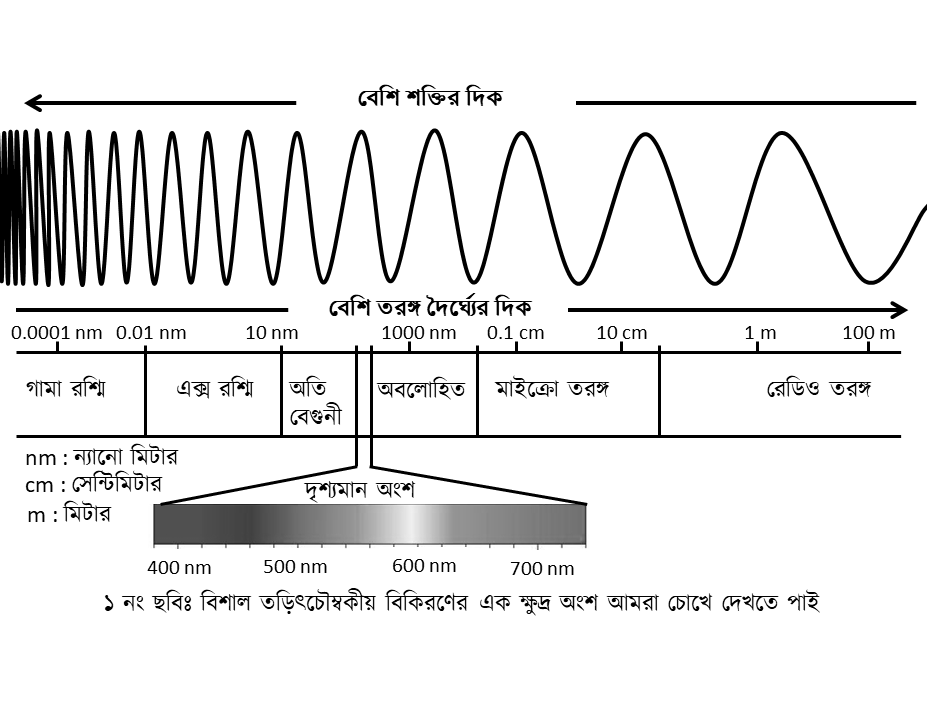

আমরা চোখে দেখি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে, আর কানে শুনি শব্দতরঙ্গের সাহায্যে। এই দুই তরঙ্গের প্রকৃতি একেবারেই আলাদা। পদার্থবিদ্যার ভাষায় প্রথমটি হল তির্যকতরঙ্গ (transverse wave) আর দ্বিতীয়টি হল অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (longitudinal wave)। এ সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা আপাতত: করব না, তবে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি যে আলো এবং শব্দের স্বভাব একেবারে আলাদা। আলোর গতিপথে যদি কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখা যায় তাহলে আলো চোখে এসে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু শব্দের পথে কোনও বাধা থাকলেও, শব্দ অন্য পথে ঘুরে এসে কানে পৌঁছাতে পারে। কাজেই আলো অনুভব করার যন্ত্র আর শব্দ অনুভব করার যন্ত্র যে পুরোপুরি আলাদা হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। চোখের রেটিনার ওপর আলো পড়লেই রড্ এবং কোন্ কোষের সাহায্যে তা তড়িৎপ্রবাহে পরিণত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। কিন্তু শব্দকে তড়িৎপ্রবাহে পরিবর্তন করার জন্য আরও অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তাই কানের গঠন পদ্ধতি একটু জটিল। ২ নং ছবিতে একটা হাতে আঁকা ছবির সাহায্যে কানের বর্ণনা দেওয়া আছে।

২নং ছবি। কানের গঠন

কান প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত, বহিঃকর্ণ (যে অংশটি আমরা বাইরে দেখতে পাই), মধ্যকর্ণ (যেখানে কানের পর্দা থাকে) এবং অন্তঃকর্ণ (যে অংশ অপারেশন না করে দেখা সম্ভব নয়)। বহিঃকর্ণের তিনটি ভাগ আছে। প্রথম কানের পাতা যা স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি, যেজন্য কানমলা খাওয়ার পর কানের পাতা আবার আগের আকারে ফিরে আসে। তারপর আছে একটা সরু ছিদ্রপথ, যাকে বলা হয় কর্ণকুহর বা maetus। এই পথ দিয়ে শব্দ কানে প্রবেশ করে। সবশেষে বাইরের কান ও মাঝের কানের সীমান্তবর্তি স্থানে আছে একটি পর্দা, যার নাম কর্ণপটাহ বা tymphanic membrane। বাইরের শব্দ এসে এই পর্দায় ধাক্কা মারে। মধ্যকর্ণে আছে দুটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রথমেই বলা উচিত কর্ণাস্থির কথা। কর্ণাস্থি আসলে তিনটি ছোট ছোট হাড়, এদের নাম ম্যালিয়াস্, ইনকাস্ ও স্টেপিস্। এই হাড়গুলি মানুষের অমূল্য সম্পদ। এরা কি কাজ করে পরে বলব। এছাড়া আছে ইউস্টেসিয়ান টিউব। এই টিউবটি গলবিলের (pharynx) সাথে যুক্ত। যদি হঠাৎ কোনো বিকট শব্দ আমাদের কানে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালী দিয়ে বাড়তি চাপ নিষ্কাষিত হয়। না হলে জোরালো শব্দে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যেত। এবারে অন্তঃকর্ণ, যা মধ্যকর্ণের সাথে একটি ছিদ্রপথে সংযুক্ত থাকে। এর দুটি প্রধান ভাগ, ইউট্রিকুলাস এবং স্যাকুলাস। স্যাকুলাসের সাহায্যে আমরা শুনতে পাই। ইউট্রিকুলাসের কাজ সম্বন্ধে পরে বলছি।

যখনই কোন শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তা গিয়ে কর্ণপটাহে আঘাত করে। ফলে পর্দাটি আন্দোলিত হয়। সেই আন্দোলন কর্ণাস্থিগুলিতে কম্পন সৃষ্টি করে। ম্যালিয়াস্, ইনকাস্ ও স্টেপিস্ এই কম্পনকে কানের ভেতরে পৌঁছে দেয়। মধ্য কর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে একটি দেওয়াল আছে। দেওয়ালের গায়ে পর্দাযুক্ত দুটি ছিদ্র আছে, একটি ওপরে, আর একটি নিচে। স্টেপিসের কম্পন দুটো পর্দাকেই কাঁপাতে থাকে আর সেই কম্পন স্যাকুলাসের কক্লিয়ায় পৌঁছে যায়। এর তিনটি স্তর আছে। ওপরের স্তরের পর্দার কম্পন কক্লিয়াকে খুব জোরে (প্রায় ২০ গুণ বেশী জোরে) আন্দোলিত করতে থাকে। অপর দিকে নিচের স্তরের পর্দার কম্পন আন্দোলনের তীব্রতা কমাবার চেষ্টা করে। এর ফলে একটা সমতা রক্ষা করা হয়। কক্লিয়া খুব জোরে বা খুব আস্তে কাঁপে না। মাঝের স্তরে আছে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল রোমাবলি, যাকে বলা হয় অর্গান অফ কর্টি। প্রত্যেক শব্দের তীব্রতা বা কম্পাঙ্ক অনুযায়ী রোমগুলি আন্দোলিত হয়। রোমের সাথে যুক্ত আছে স্নায়ুকোষ। রোমের আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে স্নায়ুকোষগুলিতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। অগণিত রোমের সাথে যুক্ত অগণিত স্নায়ুগুলি একসাথে একটা নিউরাল নেট্ওয়ার্কের মাধ্যমে মস্তিষ্কে এই তথ্য পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্ক সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে আওয়াজ শুনতে পায়। কানের পর্দার কম্পনকে তড়িৎপ্রবাহে পরিণত করার কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমরা যখন ল্যাণ্ডলাইন টেলিফোনে কথা বলি, সেখানেও একই কাজ করা হয়। টেলিফোনের কথা বলার জায়গায় একটা পাতলা পর্দা থাকে। কথা বললে সেই পর্দা আন্দোলিত হয়। সেই আন্দোলনকে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তারের ভেতর দিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানে উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহকে আবার শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। আজকালের মোবাইল ফোনে শব্দকে বিদ্যুতশক্তিতে পরিবর্তন করার বদলে মাইক্রোওয়েভে রূপান্তরিত করা হয়।

আর একটা কথা না বললে কানের উপযোগিতার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্তঃকর্ণের আর একটি অংশের নাম ইউট্রিকুলাস, যার ভেতরের ফোলা অংশকে বলে অ্যাম্পুলা। অ্যাম্পুলার ভেতরেও সংবেদনশীল রোম থাকে। এই রোমগুলির চারদিকে ঘিরে থাকা আবরনকে বলে ক্যুপুলা। এর ভেতর থাকে ছোট ছোট অনেক ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কৃষ্টাল, যাদের বলা হয় ওটোলিথ বা কানের পাথর। হাঁটার সময় কখনও একদিকে হেলে গেলে ক্যুপুলাও সেদিকে হেলে যায়। সাথে সাথে সংবেদনশীল রোম তার সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে এই তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্ক তখন পেশীগুলিকে এমন নির্দেশ দেয় যাতে ঐ ব্যক্তি পড়ে না যান। এভাবেই কান আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

মানুষের নাক

মানুষের নাকের দুটো প্রধান কাজ। প্রথম, নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া আর দ্বিতীয়, গন্ধ অনুভব করা। শ্বাসযন্ত্রে হাওয়া ঢোকার বা হাওয়া বেড়িয়ে আসার সিংহদ্বার হল নাক। নাকের থেকেই শুরু হয়েছে শ্বাসনালী। ওই নালীর ভেতরটা এক ধরনের আবরণে ঢাকা থাকে, যার ফলে বাইরের বাতাস ঈষৎ উষ্ণ ও আর্দ্র করে ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়। শ্বাসকার্য্য না চললে মানুষ অবিলম্বে মারা যায়। তাই নাক আমাদের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করছি শুধুমাত্র অনুভূতি নিয়ে। তাই নাকের গন্ধ অনুভব করার বিষয়টি এই লেখায় অগ্রাধিকার পাবে। এছাড়া কথা বলার ব্যাপারেও নাকের একটা দায়িত্ব আছে। অনুনাসিক বর্ণগুলি নাক না থাকলে আমরা উচ্চারণ করতে পারতাম না।

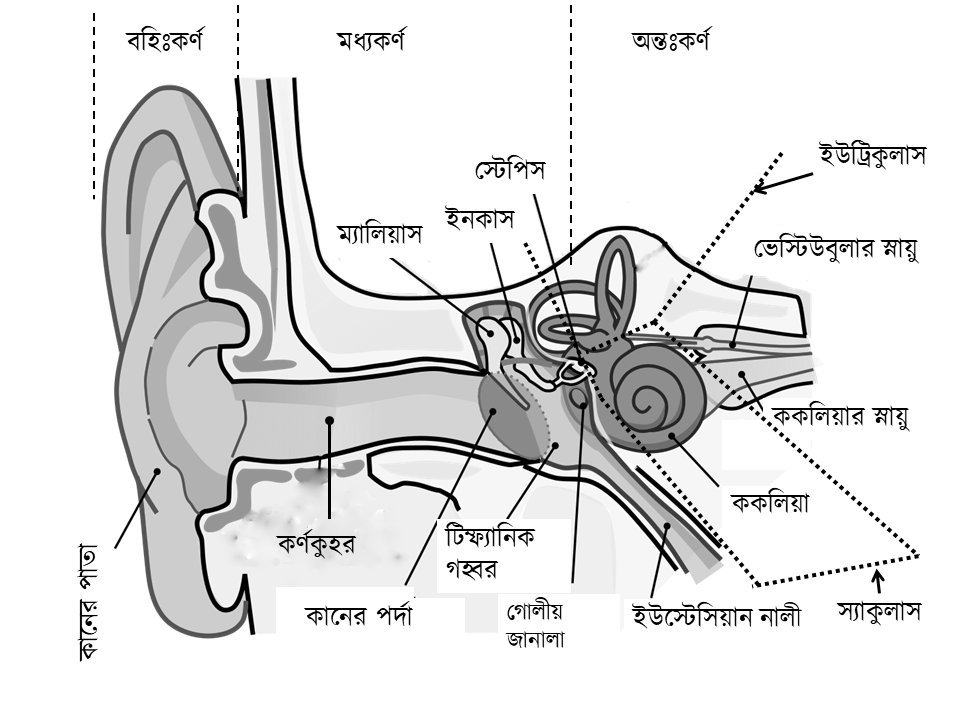

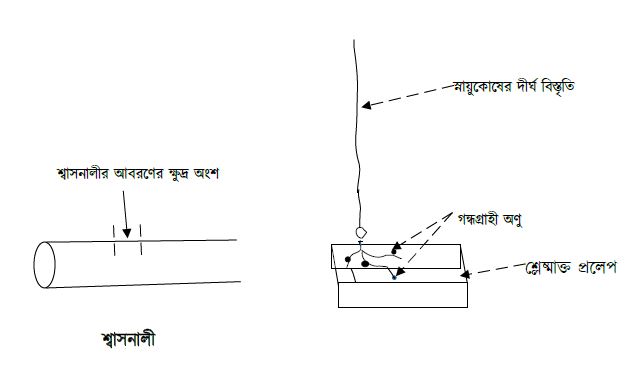

এবার বোঝা যাক, নাকের সাহায্যে আমরা কিভাবে গন্ধ পাই। বাতাসের সাথে যখন কোন গন্ধ ভেসে এসে আমাদের নাকে প্রবেশ করে, সেই গন্ধের অনুভূতি বহন করে আনে কিছু অণু (molecule)। নাকের ফুটো দিয়ে বাতাস শ্বাসনালির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এমন একটি অংশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেখানে নালির ভেতরের আবরণের ওপর একটা শ্লেষ্মার (mucus) প্রলেপ থাকে। নিশ্বাসের সাথে যে সব অণু গন্ধ বহন করে আনে, তারা এই শ্লেষ্মার প্রলেপে আটকে যায়। নালির এই অংশে অসংখ্য স্নায়ুকোষ থাকে। বিশেষভাবে নির্মিত এই কোষগুলির একটা দিক সরু সরু জালিতে বিভক্ত হয়ে শ্লেষ্মার প্রলেপে ছড়িয়ে পড়ে। ৩ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে জালিগুলির গায়ে অসংখ্য গন্ধগ্রাহী অণু (odor receptor molecule) থাকে। গন্ধগ্রাহী অণু যদি গন্ধঅণুর সংস্পর্শে আসে তাহলে তাদের সংযুক্তিকরণ ঘটে, তবে ঐ সংযুক্তি কতটা জোরদার হবে তা অণুদুটির গঠনের ওপর নির্ভর করে। শ্লেষ্মাক্ত অংশে আটকে থাকা গন্ধঅণুগুলি প্রত্যক্ষভাবে গন্ধগ্রাহী অণুর সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আবার নালির আবরণের সাথে সংযুক্ত আছে এক ধরণের গ্ল্যান্ড, যেখান থেকে কিছু বিশেষ প্রোটিন নিষ্কাশিত হয়ে শ্লেষ্মাক্ত অংশের মধ্যে চলে যায়। গন্ধ-অণুদের সঙ্গে এই প্রোটিনগুলির সংযুক্তিকরণ হতে পারে। গন্ধ অণু যদি বিষাক্ত হয় তাহলে প্রোটিন এই অণুগুলিকে শক্ত করে ধরে রেখে পরে নষ্ট করে দেয়। যদি তা না হয়, তাহলে প্রোটিনগুলি গন্ধ অণুকে ধরে গন্ধগ্রাহী অণুর কাছে পৌঁছে দেয়। যদি এই দুই অণুর সংযুক্তি ঘটে তাহলে স্নায়ুকোষের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। স্নায়ুকোষের অপর অংশ খুব দীর্ঘ। ফলে এই তড়িৎপ্রবাহ অনেক দুরে পৌঁছে যায়। সেখানে আবার নতুন এক গুচ্ছ স্নায়ুকোষ এই তথ্যসংগ্রহ করে মস্তিষ্কের সঠিক স্থানে নিয়ে যায়। মস্তিষ্ক পরে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে অণুর গন্ধ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। ওপরের বর্ণনায় শুধু নিশ্বাসের গন্ধঅণুগুলির বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে। খাদ্যনালীর সাথেও শ্বাসনালীর একটা যোগাযোগ আছে। ফলে খাবার যখন খাদ্যনালী দিয়ে যায় তখন সেখান থেকে কিছু গন্ধঅণু শ্বাসনালীতে চলে আসে। সেগুলোও ঠিক একইভাবে বিশ্লেষিত হয়। এই যোগাযোগ যদি না থাকত, তাহলে আমরা খাবারের গন্ধ পেতাম না। আরও একটি কথা। মস্তিষ্কের যে অংশে গন্ধ বিশ্লেষণ হয়, তার চারপাশের অংশে আমাদের পুরানো স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। খুব সম্ভবত এইজন্যই হঠাৎ কোনো গন্ধ পেয়ে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

৩ নং ছবি। বাঁ দিকের ছবিতে শ্বাসনালি দেখানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বাতাস এবং গন্ধঅণু প্রবাহিত হয়। শ্বাসনালির একদিকের আবরণের একটি ক্ষুদ্র অংশ ডান দিকের ছবিতে বড় করে দেখানো হয়েছে। আবরণের ওপর যে শ্লেষ্মাক্ত প্রলেপ থাকে তার ভেতর স্নায়ুকোষের জালিগুলি বিস্তার লাভ করে। এই জালির গায়ে থাকে অসংখ্য গন্ধগ্রাহী অণু। স্নায়ুকোষের ওপর অংশ খুব দীর্ঘ। সেগুলি মস্তিষ্কের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে অন্য স্নায়ুদের কাছে তথ্য সরবরাহ করে।

সাধারণত ভাবা হয় যে ইতর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের ঘ্রাণশক্তি অনেক কম। এই ধারণা সঠিক নয়। মানুষের নাক যথেষ্ট সংবেদনশীল। আমাদের দুই নাক দিয়ে আসা একই গন্ধের মাত্রার তারতম্য করার ক্ষমতা মস্তিষ্ক রাখে। যদি বাঁ নাকে পাওয়া গন্ধ ডান নাকে পাওয়া গন্ধের থেকে বেশী হয়, তাহলে আমরা বুঝি যে গন্ধটি বাঁ দিক থেকে আসছে, উল্টো ঘটনা ঘটলে গন্ধ ডান দিক থেকে আসছে বলে বুঝে নিই। এইভাবেই আমরা গন্ধের উৎসের দিক নির্ণয় করি। মস্তিষ্ক এক জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে এই হিসাব করে, অথচ আমরা তাতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এই জটিলতা বুঝতেও পারি না।

মানুষের নাক কতগুলি গন্ধকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে? অনেকে মনে করেন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা এত বেশী চোখের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছি যে ধীরে ধীরে নাকের সাহায্যে গন্ধনির্ণয়ের শিক্ষা ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু ক্ষমতা এখনও আছে। কিছুদিন আগেও ধারণা ছিল যে মানুষের ক্ষমতা আছে দশ হাজার আলাদা গন্ধকে চেনা। ইদানীং দেখা যাচ্ছে এই হিসাব একেবারেই ভুল। ২০১৪ সালে Science পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে দেখানো হয়েছে যে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা আছে এক লক্ষ কোটি বিভিন্ন ধরণের গন্ধকে চেনা। কিছু মনোবিজ্ঞানের (psychophysics) পরীক্ষা ও কিছু গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে এই অনুসিদ্ধান্ত করা হয়েছে। গবেষকদের দাবী কিছু লোকের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা আরও হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এই হিসাব শুধু মানুষের ক্ষমতার পরিমাপ মাত্র। এত বিভিন্ন ধরণের গন্ধ সৃষ্টি করা আমাদের সাধ্যের অতীত।

মানুষের জিভ

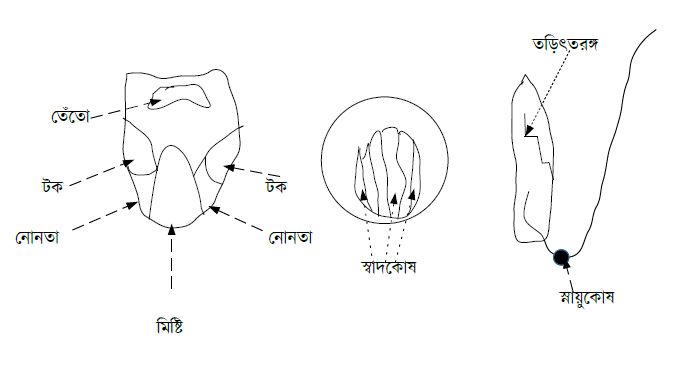

মানুষের জিভ অনেকগুলি কাজ করে। সব চাইতে প্রয়োজনীয় কাজ হল জিভের সাহায্যে আমরা কথাবার্তা বলতে পারি। এছাড়া জিভের এবং দাঁতের সাহায্যে আমরা খাদ্যবস্তুকে মুখের ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙ্গে ফেলি। জিভের সাহায্যে মানুষ এক ধরণের অনুভূতির নাগাল পায়, যাকে বলে স্বাদের অনুভূতি। কাজেই জিভ একটি ইন্দ্রিয়। একে বলা হয় স্বাদেন্দ্রিয়। জিভের উপরিভাগে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছোট ছোট ঢিপির আকারে (বোঁটার মত) কিছু জিনিষ থাকে। বোঁটার ভেতর চামড়ার নিচে ফুলের কুঁড়ির মত দেখতে একটা জিনিষ থাকে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে স্বাদ কুঁড়ি বা taste bud। ৪ নং ছবিতে একটি হাতে আঁকা ছবি দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এক একটি কুঁড়িতে কমলার কোয়ার মত করে সাজানো অনেকগুলি স্বাদকোষ থাকে। স্বাদকোষের একটা দিক বোঁটার বাইরে বেড়িয়ে থাকে। তাতে যুক্ত থাকে অনেকগুলি স্বাদগ্রাহী অণু। স্বাদকোষের অন্য দিকে স্নায়ুকোষের জালি বিস্তৃত থাকে। খাবার মুখে নিয়ে খাওয়ার সময় জিভ থেকে লালা বেড়িয়ে আসে। এই লালা আসলে এক ধরণের রাসায়নিক দিয়ে তৈরি, যা খাদ্যকে পরিপাক করতে সাহায্য করে। কিন্তু পরিপাক করার সময় খাদ্য বা পানীয় থেকে কিছু স্বাদঅণু নিষ্কাশিত হয়। স্বাদঅণুগুলি জিভের ওপর অবস্থিত স্বাদকোষের স্বাদগ্রাহী অণুর সংস্পর্শে এলে দুই অণু যুক্ত হতে পারে। তবে যে কোনও একটি স্বাদগ্রাহী অণু শুধুমাত্র একটি বিশেষ স্বাদঅণুর সাথেই সংযুক্ত হয়। দুই অণুর সংযুক্তির সাথে সাথে স্বাদকোষের অভ্যন্তরে তড়িৎতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ স্বাদকোষের নিম্নভাগে যে স্নায়ুকোষের জালি আছে তাতে পৌঁছায়। তার ফলে স্নায়ুকোষে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। সেই তড়িৎপ্রবাহ এক স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে বিস্তারিত হয় এবং অবশেষে মস্তিষ্কের যে অংশে স্বাদের অনুভূতি বিচার করা হয়, সেখানে পৌঁছায়। তখন মস্তিষ্ক তার বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বুঝে নিতে পারে যে কি ধরণের স্বাদ মুখে এসেছে।

৪ নং ছবি। একদম বাঁ দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে আমাদের জিভের কোন জায়গায় কি রকম স্বাদকুঁড়ি থাকে। মাঝের ছবিতে এই রকম একটা স্বাদকুঁড়ির ভেতরে যে স্বাদকোষ থাকে সেগুলো দেখানো হয়েছে। এক একটা কুঁড়ির মধ্যে অনেক স্বাদকোষ থাকে। ডান দিকের ছবিতে একটা স্বাদকোষ দেখানো হয়েছে। এর ওপরের দিকটায় থাকে স্বাদগ্রাহী অণু। সেই অণুর সাথে সঠিক স্বাদঅণুর সংযোগ হলে কোষের মধ্যে তড়িৎতরঙ্গের সূত্রপাত হয়। কোষের নিচের দিকে স্নায়ুকোষের জালি থাকে। তড়িৎতরঙ্গ হলে তার প্রভাবে স্নায়ুকোষে তড়িৎপ্রবাহ হয়। সেই প্রবাহ অনেকদুরের স্নায়ুকোষ পর্য্যন্ত পৌঁছে যায় এবং অবশেষে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

এই প্রেক্ষিতে একটা কথা বিশদ ব্যাখ্যা করেই বলতে চাই, কারণ অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে ভুল করেন। ভুল বোঝার জন্য দায়ী হল বৈজ্ঞানিকদের ভাষার ব্যাপারে অসাবধানতা। আমরা যখন কোনও খাবার খেয়ে বলি, “বাঃ কি সুন্দর স্বাদ।” বা “আমার মায়ের হাতে রান্না কলাইডালের স্বাদ সারা জীবনে আর কারও রান্নায় পেলাম না।” সেই স্বাদ এবং ওপরের অনুচ্ছেদে যে স্বাদের কথা বলা হয়েছে তাতে বিস্তর ফারাক আছে। এইজন্য ইদানীং ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক লেখাতে খুব সাবধানে দুটো আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। স্বাদকোষে যে স্বাদকে বোঝানো হয় তার নাম taste আর পরে যে স্বাদের কথা বললাম, তাকে বলা হয় flavor বা flavour। অভিধানে দেখা যাবে দুটো শব্দেরই বাংলা অনুবাদ স্বাদ। আমি এই লেখায় taste-এর জন্য ব্যবহার করব স্বাদ আর flavour-এর জন্য ব্যবহার করব খাদ্যমাধুর্য্য। পরবর্তি অনুচ্ছেদে দেখাব যে খাদ্যমাধুর্য্য অনেক বিস্তৃত অনুভূতি, স্বাদ তার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। স্বাদের সাথে আরও অনুভূতি মিলে খাদ্যমাধুর্য্য সৃষ্টি হয়। আপাতত দেখা যাক স্বাদের অনুভূতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা কি বলেন।

বহুদিন থেকেই জানা ছিল যে কোনও একটি স্বাদকুঁড়িতে যে স্বাদকোষগুলি থাকে এবং তাদের মাথায় যে স্বাদগ্রাহী অণু থাকে, সেগুলি এক ধরণের বিশেষ স্বাদঅণুকেই চিহ্নিত করতে পারে। বাকি স্বাদঅণুগুলিকে ঐ কোষ ধরতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মোট চার ধরণের স্বাদগ্রাহী অণু আছে। মিষ্টি, নোনতা, টক এবং তেতো। অর্থাৎ চার ধরণের স্বাদকুঁড়ি আছে। এরা জিভের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে থাকে না। জিভের ডগায় খানিকটা অংশে থাকে মিষ্টি কুঁড়ি, তার দুপাশে থাকে নোনতা কুঁড়ি, আরও একটু ওপরে গেলে দুপাশে থাকে টক কুঁড়ি আর একদম পেছনের দিকে থাকে তেঁতো কুঁড়ি। এই চার স্বাদকে মৌলিক স্বাদ বলে গণ্য করা হত। আজকাল মাংসাশী জীবের জন্য আর এক ধরণের স্বাদগ্রাহী অণুর কথা বলা হয়, যার নাম উমামি (umami)। শব্দটা জাপানি, অর্থ সুস্বাদু। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ করা হয়েছে savory বা savoury। বাংলায় এর কাছাকাছি প্রতিশব্দ হল “মাংসের মত স্বাদ”। যে জাপানী বৈজ্ঞানিক উমামি স্বাদ আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিই আজিনামাতো নামক রাসায়নিক আবিষ্কার করেন, যা খাবারে মেশালে মাংসের মত আস্বাদ পাওয়া যায়। যেহেতু উমামি স্বাদের স্বাদকুঁড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই বিজ্ঞানীরা একেও মৌলিক স্বাদ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে বর্তমানের ধারণা হল, আমাদের পাঁচটি মৌলিক স্বাদ আছে, বাকি সব যৌগিক স্বাদ। তবে এটাই শেষ কথা কিনা তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আণবিক জীববিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে নতুন করে স্বাদের ওপর গবেষণায় আগ্রহ বেড়েছে। অনেকেই বিভিন্ন স্বাদকে ষষ্ঠ মৌলিক স্বাদ হিসাবে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানাচ্ছেন। তবে দাবিদার স্বাদগুলির মধ্যে কিছু স্বাদ যে মৌলিক নয়, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন ঝাল বা পিপারমেন্ট/মেন্থল। এই বস্তুগুলি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে কোনও স্বাদের তথ্য পাঠায় না। এরা স্নায়ুর মাধ্যমে যে তথ্য পাঠায় সেগুলি বিশ্লেষিত হয় মস্তিষ্কের অন্য আরেকটি অংশে, যেখানে খাদ্যের তাপমাত্রা বিচার করা হয়। মস্তিষ্ককে খেয়াল রাখতে হয় মুখের খাদ্য যেন খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা না হয়, তাহলে পরিপাকের অসুবিধা হয়। ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াসকে ধরা হয় খাদ্যের তাপমাত্রার চৌকাঠ (threshold)। এর থেকে বেশী তাপমাত্রা হলে তাকে খাদ্যনালীর ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ঝাল খাবার জিভের সংস্পর্শে এলে এক জটিল প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের চৌকাঠের পরিমাপ গণ্ডগোল করে দেয়। যেমন লঙ্কার ক্যাপ্সাচিন চৌকাঠকে ৩৫ ডিগ্রীতে নাবিয়ে নিয়ে আসে, যা শরীরের আভ্যন্তরীন তাপমাত্রার চাইতেও কম। ফলে খাবারটি খুব গরম বলে অনুভূত হয়। তবে পুরো খাবারের মধ্যে অল্প কয়েকটি বিন্দুতেই ক্যাপ্সাচিন থাকে। তাই মস্তিষ্কে একটা মিশ্র অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি অনেকের কাছে অসহ্য, আবার অনেকের কাছে খুব ভাল লাগে। পিপারমেন্টের জন্য ঘটনাটা ঠিক উল্টো। সেখানে নিচের চৌকাঠের মান বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এর ফলে লাভ কি? আমাদের স্বাদকুঁড়িগুলি তৈরি হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে, যাতে আমরা আরও ভালভাবে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারি। প্রাথমিক জীবরসায়ন পাঠ করলেই জানা যায় যে আমাদের মিষ্টি খাওয়া প্রয়োজন, কারণ মিষ্টি থেকে খুব সহজে শরীরে শক্তির যোগান হয়। নোনতা খাবার প্রয়োজন নুনের জন্য। আমাদের দেহের অসংখ্য জীবকোষের ভেতরে থাকে নোনা জল। বস্তুত আমাদের শরীরের ওজনের দুইতৃতীয়াংশেরও বেশি হল নোনা জল। জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে। তাই সেই স্মৃতি আমরা এখনও বহন করে বেড়াচ্ছি। আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনের বেশীর ভাগ হল টক। এই সব স্বাদের খাদ্য আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তবে সব চাইতে বিভিন্ন ধরণের স্বাদকুঁড়ি আছে তেঁতোর জন্য, প্রায় বারো রকমের। তার কারণ অধিকাংশ বিষাক্ত খাবার তেঁতো। তাই তেঁতো খাবার খাওয়ার আগে খুব ভাল করে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু ঝালের বা পিপারমেন্টের দরকার কি? ঠিক জানা নেই, তবে দেখা গেছে ক্যাপ্সাচিন খুব ভাল অ্যান্টিঅক্সিডান্ট। এটা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত শরীরকে সচল রাখতে সাহায্য করে।

এবার খাদ্যমাধুর্য্যের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। স্বাদকোষের কাজ হল খাদ্যে কি কি ধরণের মূল স্বাদ আছে এবং তারা কি পরিমাণে আছে এই তথ্য মস্তিষ্ককে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। যেমন খাবারের গন্ধ না পাওয়া গেলে খাবারের মজাটাই মাটি হয়ে যায়। তাই খাওয়ার সময় নাকের গন্ধগ্রাহী অণুগুলিকেও সক্রিয় থাকতে হয়। শুধু তাই নয়। খাবারকে দেখতে না পেলে খেয়ে তৃপ্তি হয় না। ফুচকাওয়ালা মশলা দিয়ে যখন আলু মাখে, সেটা দেখতে পেলে তবেই জিভে জল আসে। খাবারের রং যদি পছন্দমত না হয়, তাহলে অনেকে সেই রান্না খেতেই চাইবেন না। ফলে স্বাদ, গন্ধ এবং দৃষ্টি সব কয়টি বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে এক অনন্য অনুভূতি, যার নাম খাদ্যমাধুর্য্য। এমনকি শব্দেরও একটা ভূমিকা থাকে। আজকাল রেস্তোঁরায় সিজ্লিং চিকেনের উৎপত্তি সেখান থেকেই। একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একজনের চোখ বেঁধে তার নাকের ভেতর তুলো দিয়ে তাকে কিছু খাওয়ালে তার পক্ষে সে কি খাচ্ছে তা বলা প্রায় অসম্ভব। এবার নাকের তুলো সরিয়ে নিয়ে নাকের কাছাকাছি একটা কাটা আপেল রাখুন, আর তাকে একটা আলু খোসা ছাড়িয়ে খেতে দিন। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সে বলবে “আমি আপেল খাচ্ছি।”।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কাজের ধরণ নিয়ে আলোচনা করলাম। বাকি থাকল ত্বক। বিষয়টি এত জটিল, আপাতত আলোচনা করছি না। তবে ওখানেও পদ্ধতি প্রায় একই। সমস্ত তথ্যই স্নায়ুকোষের তড়িৎপ্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চলে যায় আর মস্তিষ্ক সেই তথ্যগুলি তার নিজের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। এবার একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই মনে আসছে। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ হয় মস্তিষ্কে। আর সব তথ্যই মস্তিষ্কে যায় তড়িৎপ্রবাহ হিসাবে। তাহলে চোখের তথ্য বা কানের তথ্যের পার্থক্য মস্তিষ্ক বোঝে কি করে? এই অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে যদি কেউ কুড়ি বছর আগেও প্রশ্ন করতেন, তাহলে বোঝানো প্রায় অসাধ্য ছিল। কিন্তু এখন নেই, কারণ আমাদের চোখের সামনেই এই ধরণের একটা যন্ত্র আমরা অহরহ দেখছি। এর নাম যন্ত্রগণক বা কম্পুটার। মস্তিষ্কের কার্য্যপদ্ধতি আর কম্পুটারের কার্য্যপদ্ধতি প্রায় একই গোত্রের, যদিও মস্তিষ্কের ক্ষমতা অনেক অনেক বেশী। প্রবন্ধ শেষ করব কম্পুটারের কাজের ধরণের আলোচনা করে এবং খুব অল্প কথায় বোঝাতে চেষ্টা করব মস্তিষ্ক এবং যন্ত্রগণকের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য কোথায়।

কম্পুটার কিভাবে কাজ করে?

আমরা সবাই এখন কম্পুটারের সাথে পরিচিত। কম্পুটারের যে অংশগুলি সবার প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলি হল একটা টিভি স্ক্রিন্, একটা কি-বোর্ড (keyboard) যার সাহায্যে টাইপ করা যায় এবং একটি মাউস্ (mouse) যেটা দিয়ে স্ক্রিনের যে কোনও অংশে ক্লিক্ করে নানারকম কাজ করা যায়। মজার ব্যাপার হল এগুলো কোনোটাই কম্পুটারের তথ্য বিশ্লেষণে কাজে লাগে না। এদের বলা হয় I/O system বা input-output system। কম্পুটারের তথ্য বিশ্লেষক অংশ বা যন্ত্রগণকের মস্তিষ্কের নাম Central Processing Unit বা CPU। এই অংশটি কম্পুটারের বাক্সের ভেতর থাকে, তাই বাক্স না খুললে দেখা যায় না। ঠিক যেমন মানুষের মস্তিষ্ক মাথার খুলির ভেতর সযত্নে রক্ষিত থাকে, মাথার খুলি না খুললে দেখা যায় না। বিভিন্ন সঙ্কেতপ্রেরক যন্ত্রাংশ (input system) যেমন কি-বোর্ড বা মাউসের সাহায্যে বাইরের জগতের তথ্য CPUকে দেওয়া হয়। CPU সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন সঙ্কেতনির্গামক যন্ত্রাংশ (output system), যেমন টিভি স্ক্রিন বা সাউণ্ড বক্সের সাহায্যে বিশ্লেষিত তথ্য বাইরের জগতকে জানিয়ে দেয়। কাজেই কম্পুটার নয়, কম্পুটারের CPU হল অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের মত। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক হল সঙ্কেতপ্রেরক যন্ত্রাংশ (input system), যার সাহায্যে বাইরের জগতের তথ্য মস্তিষ্কে দেওয়া হয়। এই তথ্যগুলি মস্তিষ্কে বিশ্লেষিত হয় এবং বিশ্লেষণের ফল হিসাবে কি দেখা যাচ্ছে, কি শোনা যাচ্ছে, কিসের গন্ধ আসছে, কিসের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে বা কার স্পর্শ অনুভব করছি, এইসব তথ্য সঙ্কেতনির্গামক যন্ত্রাংশ (output system)-এর সাহায্যে বাইরে বেড়িয়ে আসে। মস্তিষ্ক থেকে সঙ্কেত নির্গমনের অনেকগুলি পথ আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল অনুভূতি।

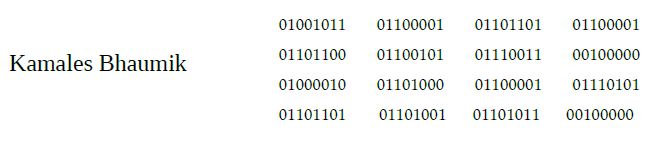

কম্পুটারে তথ্য প্রেরণের ভাষা একটু অদ্ভুত। ইংরেজি বর্ণমালায় আছে ২৬টি অক্ষর, তবে ছোট ও বড় হাতের বর্ণ ধরলে ৫২টি অক্ষর। আমাদের বাংলায় আছে সব মিলিয়ে ৩২টি অক্ষর, তবে যুক্তাক্ষর ধরলে ৫২টি অক্ষর। কম্পুটারের ভাষার বর্ণমালায় আছে মাত্র দুটো অক্ষর, যেগুলোকে সাধারণত: ০ এবং ১ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরণের দ্বি-আক্ষরিক ভাষা (binary language) ছাড়া CPU অন্য ভাষা বোঝে না। তাই প্রেরকযন্ত্রগুলি প্রেরিত তথ্যগুলিকে দ্বি-আক্ষরিক ভাষায় অনুবাদ করে CPUকে পাঠায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক কি-বোর্ডের সাহায্যে আমার নাম Kamales Bhaumik ইংরেজি অক্ষর টাইপ করা হচ্ছে। কি-বোর্ড যখন CPUকে তথ্যটি পাঠাবে তখন তা দেখতে কি রকম হবে ৫ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

৫ নং ছবি। বাঁ দিকে লেখা রয়েছে ইংরেজিতে আমার নাম। ডান দিকে তার দ্বি-আক্ষরিক ভাষার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই অনুবাদ সব ধরণের কম্পুটারের জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলি 8-bit computer-এর জন্য লেখা হয়েছে।

যখন কোনও ছবি বা ফটো বা দলিল স্ক্যান (scan) করে CPUকে দেওয়া হয়, তখন প্রেরকযন্ত্র হল স্ক্যানার। এখানেও কিন্তু বিষয়বস্তু ০/১ ভাষায় অনুদিত হবার পর CPUতে যায়। একটি উদাহরণ ৬ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

৬ নং ছবি। বাঁ দিকে শাদা-কালোয় আঁকা একটি সিংহের ছবি দেওয়া আছে। ডান দিকে আছে তার দ্বি-আক্ষরিক ভাষায় অনুবাদ। এই অনুবাদের ভাষা এক কম্পুটার থেকে অন্য কম্পুটারে আলাদা হতে পারে।

যখন CPUতে কোনও মুভি সিনেমা বা ভিডিও বা গান সংরক্ষিত করা হয়, তার প্রেরকযন্ত্রগুলি আলাদা আলাদা, কিন্তু ভাষা এক এবং অদ্বিতীয় ০/১ ভাষা। output system-এ বিশ্লেষিত তথ্যও এই ভাষাতেই বেড়িয়ে আসে। কিন্তু ঐ ভাষা আমাদের বোধগম্য নয়। তাই আমরা যাতে বুঝতে পারি, সেইভাবে ভাষার অর্থ তৈরি করে নিতে হয়। যদি আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে বিশ্লেষণের পর আমরা গান শুনব বা ভিডিয়ো দেখব বা লেখা পড়ব, তাহলে ঠিক সেইভাবেই বিশ্লেষিত তথ্যকে ভাষান্তরিত করা হয়। যে বিশ্লেষিত তথ্যের উদ্দেশ্য অঙ্কের সমীকরণ কষা, তাকে মুভির ভিডিয়োতে রূপান্তরিত করলে অর্থহীন কিছু সঙ্কেত টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। মস্তিষ্কেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। মস্তিষ্কও একটি ভাষাই বোঝে। তা হল স্নায়ুঝিল্লিতে প্রবাহিত তড়িৎতরঙ্গ। ইন্দ্রিয়গুলি থেকে এই ভাষাতেই তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছায়। আবার বিশ্লেষণ হওয়ার পর এই ভাষাতেই তথ্য বেড়িয়ে আসে। তারপর সেগুলি সঠিকভাবে রূপান্তরিত করতে হয়, যার ফলে আমরা শুনি, দেখি বা অন্যান্য অনুভূতি অনুভব করি।

মস্তিষ্কের এই তড়িৎতরঙ্গের ভাষার প্রকৃত রূপ কি? মস্তিষ্কে যখন বাইরের তথ্য প্রেরিত হয় বা মস্তিষ্ক যখন তথ্য বিশ্লেষণের পর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিশ্লেষণের ফলাফল জানায়, এই দুই তথ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সঙ্কেতের সাহায্যে জানানো হয় তা একটি দ্বি-আক্ষরিক ভাষা। তাকেও সাধারণত ০/১ দিয়ে বোঝানো হয়। আগেই বলেছি মস্তিষ্কে তথ্য আদান প্রদান হয় স্নায়ুজালির (neural network) মাধ্যমে। প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষ (neuron) মাত্র দুটো অবস্থায় থাকতে পারে। একটাকে বলে ON অবস্থা, আরেকটিকে বলে OFF অবস্থা। সেগুলিকেই ০/১ দিয়ে আমরা বোঝাই। মস্তিষ্কের সাথে কম্পুটারের এই সাদৃশ্য দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ যারা আধুনিক কম্পুটারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তারা মস্তিষ্কের অনুকরণে একটি যন্ত্র বানাতে চেয়েছিলেন। সে অনেক বড় গল্প। কম্পুটার কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বা মস্তিষ্কের সংকেতগুলি কিভাবে তৈরি হয়, এসব বিস্তৃত তথ্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে বোঝানো সম্ভবপর নয়।

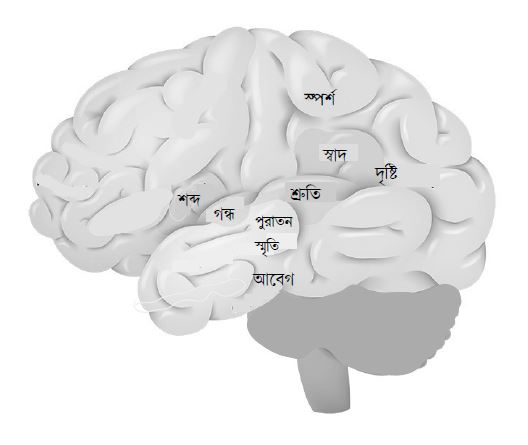

আমরা স্নায়ুজালি বা স্নায়ুকোষের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু স্নায়ুসমষ্টি বা nerve-এর কথা একবারও বলি নি। যখন অনেকগুলি স্নায়ুকোষ একই ধরণের তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কের কাছে যায় বা একই ধরণের নির্দেশের তথ্য মস্তিষ্ক থেকে বাইরের প্রত্যঙ্গগুলিতে নিয়ে আসে, তখন তারা একটি সমষ্টি হিসাবে কাজ করে। এদের বলা হয় স্নায়ুসমষ্টি (nerve)। তবে স্নায়ুসমষ্টি শুধুমাত্র স্নায়ুদের সমষ্টি নয়। একটি স্নায়ুকোষ অপরটির সাথে যুক্ত হয় এক ধরণের সংযোগকারী কলার (connective tissue) সাহায্যে। তার সাথে থাকে রসবাহী নালি (lymphatics) এবং রক্তবাহী নালি (blood vessels)। আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে তথ্য মস্তিষ্কে নিয়ে যায় স্নায়ুসমষ্টি। যেমন চোখ থেকে তথ্য যায় দৃশ্যবহনকারী স্নায়ুসমষ্টির (optic nerve) সাহায্যে, ঘ্রাণের তথ্য যায় গন্ধবহনকারী স্নায়ুসমষ্টির (olfactory nerve) সাহায্যে, কান থেকে তথ্য যায় শব্দবহনকারী স্নায়ুসমষ্টির (auditory nerve) সাহায্যে ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে যে তথ্যগুলি নির্দিষ্ট পথ ধরে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, ফলে সেগুলি মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। যেমন চোখের আহরিত তথ্য চলে যায় আমাদের মাথার একদম পেছনের দিকে দুটো অংশে যাদের বলা হয় মস্তিষ্কের দৃষ্টিবিশ্লেষক অংশ (visual cortex)। ৭ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহরিত তথ্য আমাদের মস্তিষ্কের কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়।

৭ নং ছবি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের তথ্যগুলি মস্তিষ্কের কোন্ অংশে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্লেষিত হয়, তাই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। আগেই বলেছি যে গন্ধ বিশ্লেষণের পাশেই থাকে পুরাতন স্মৃতি। মনে রাখতে হবে এখানে শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণের অবস্থানগুলি দেখানো হয়েছে। পরবর্তি পর্যায়ের বিশ্লেষণ প্রায় গোটা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়।

আমরা বাড়িতে যে কম্পুটার বা ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করি, তার সাথে মস্তিষ্কের অন্যতম প্রধান তফাৎ হল, কম্পুটারে যে ধরণের তথ্যই সঙ্কেতপ্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পাঠানো হোক না কেন, সবকিছু যায় CPUতে এবং সেখানেই বিশ্লেষণ হয়। মস্তিষ্কে কিন্তু বিভিন্ন প্রকার তথ্য বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষিত হয় অর্থাৎ ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলিও এক একটি CPU। মস্তিষ্ক বস্তুতপক্ষে অনেকগুলি CPUয়ের সমাহার। ধরা যাক খাওয়ার টেবিলে একটা মুরগি রোষ্ট রাখা হল। সঙ্গে সঙ্গে তার আকৃতি, রঙ, গন্ধ এমন কি তার তাপমাত্রা আমাদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে ফেলে। বস্তুটির বিভিন্ন ধরণের গুণাগুণ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে একই সাথে সমান্তরালভাবে বিশ্লেষিত হতে থাকে। তারপর সেই বিশ্লেষিত তথ্যগুলি আবার একসাথে নিয়ে বিচার করা হয়। তখন মস্তিষ্ক দেহের প্রয়োজনীয় অংশে নির্দেশ পাঠায় কি করা দরকার। এই রকম সমান্তরালভাবে অনেক ধরণের তথ্য বিচার করার ক্ষমতা মস্তিষ্কের আছে বলেই, তা কম্পুটারের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। আজকাল সমান্তরাল কম্পুটারের সমাহারকে ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে। কিন্তু তা কেবল কয়েকটি বা খুব বেশি হলে কয়েক হাজার কম্পুটারের সমাহার। কিন্তু মস্তিষ্কে কয়েক লক্ষ কম্পুটার একযোগে একই তথ্যকে বিচার করে। মস্তিষ্ককে বলা হয় বিশাল সমান্তরাল কম্পুটার (massive parallel architecture)। সেই স্তরে উন্নত হতে আমাদের কম্পুটার বিজ্ঞানকে এখনো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। আলোচনায় এখানেই ইতি টানলাম। মস্তিষ্কের অনুভূতি সম্বন্ধে এটাই প্রাথমিক পাঠ। যদি পাঠকবর্গ উৎসাহিত হন, তাহলে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনার আশা রইল।