মুখবন্ধ

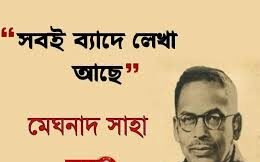

সম্প্রতি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রধানের একটি বক্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেছেন “সবই ব্যাদে আছে”। অর্থাৎ কিনা “পশ্চিমি বিজ্ঞান” (আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা এখনো বিজ্ঞানকে আপন করতে পারিনি) আজ যা বলছে, তা বহুকাল আগে আমাদের দেশের বেদ উপনিষদে বলা হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের কথা আজকের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন কিছু নয়। বেশ কিছু বছর ধরেই এই ধরনের প্রবণতা চালু হয়েছে, আমরা চুপ করে থাকলে এগুলো আরো জাঁকিয়ে বসবে। যারা বিজ্ঞানচর্চার নামে অপবিজ্ঞান চর্চা করেন, আর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব তালাশ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে এই তাৎপর্যময় উক্তিটি করেছিলেন ড. মেঘনাদ সাহা, সেই ত্রিশের দশকে। কয়েক বছর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ে মন্তব্য করে, তিনি এরকম বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মতামতই রেখে থাকেন। বর্তমান সময়ে রাজার মতকে শিরোধার্য করে ইসরোর মতো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক বিজ্ঞানীরাও সেই মত প্রচার করে চলেছেন। মুম্বাইয়ে আম্বানি পরিবার আয়োজিত একটি ভাষণে মোদী অভিমত দিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ের বিজ্ঞানের যে নব নব আবিষ্কারের জন্য আমরা গর্ববোধ করি, তার সবই নাকি আসলে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের চর্বিতচর্বন। ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় শিরোনাম করা হয়েছে—Indian prime minister claims genetic science existed in ancient time*

মোদীর মতে, মহাভারতের উপকথা অনুযায়ী কর্ণের জন্ম হয়েছিল জরায়ুর বাইরে। তাই কর্ণ নির্ঘাত ‘টেস্ট টিউব বেবি’ কিংবা হয়তো ‘জেনেটিক ক্লোনিং’-এর ফল। কর্ণের জন্ম ঠিক কীভাবে হল তা স্পষ্ট করে না বললেও এটা স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ‘জেনেটিক সায়েন্স’ জানতেন। যুগ যুগ ধরে এক শ্রেণীর মানুষ এই ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে এসেছে এবং এক শ্রেণীর মানুষ নানাবিধ উপায়ে তার বিরোধিতা করে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহার ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার ২৭ বর্ষ, দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখাটিই ওই বিশেষ বাক্যাংশ “সবই ব্যাদে আছে”-র উৎস। ওই কয়েকটি অনুচ্ছেদে মেঘনাদ সাহা খুব চাঁছাছোলা ভাষায় যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন এই ধরনের অপপ্রচারে কান দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে অংশটুকু ওই অনুচ্ছেদ ক’টির মধ্যে নেই তা হলো মানুষ কেন এই ধরনের অপপ্রচার করে এবং সবসময় কেন তাতে বেদের দোহাই দেওয়া হয়। যে ভদ্রলোক আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব শেখার জন্য জার্মান ভাষা শিখেছিলেন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে একসাথে সেই তত্ত্বের জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, তিনি “সবই ব্যাদে আছে” কি না বোঝার জন্য বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে ফেলবেন— এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহা আধুনিক ভারত ও হিন্দুধর্ম নিয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারের সীমানার মধ্যে বন্দী না থেকে বিজ্ঞানকে সমাজের কাছে নিয়ে গিয়ে এবং দেশবাসীকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে সারা জীবন পরিশ্রম করেছিলেন। সমাজকে বিজ্ঞান্মনস্ক করে তুলতে আজকের দিনে যে বাধা-বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে তা ডক্টর সাহার সময়েও ছিল, এমনকি ডক্টর সাহা দেখিয়েছেন প্রাচীন কালেও ছিল। স্বাধীন ভারতে ডক্টর সাহার সময়ে দেশ শাসনে যারা ছিলেন তাঁদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বরা যদিও বা কিছুটা বিজ্ঞান মনস্কতা বজায় রাখার এবং সমাজে তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নিতেন, এখন প্রায় সর্বত্র উল্টোদিকে যাত্রা করার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় আমরা মনে করছি (ISRO)-এর বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীধর সোমনাথ এর বক্তব্যের সারবত্তাহীনতার কথা বোঝার জন্য মেঘনাদ সাহার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে মেঘনাদ সাহার বক্তব্য নিয়ে যে প্রবল বাগবিতণ্ডা হয় সেই প্রবন্ধগুলি পুনঃপ্রকাশ করলাম। শ্রী অনিলবরণ রায় প্রথম বৃহৎ প্রবন্ধ লিখে মেঘনাদ সাহাকে আক্রমণ করেন, এবং মেঘনাদ সাহার চাঁছাছোলা প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় বার স্বনামের পরিবর্তে শ্রী মোহিনীমোহন দত্ত ছদ্মনামে আরও একটি সমালোচনা করেন। আমরা এখানে সেই সমালোচনাটিও পুনঃপ্রকাশ করিলাম। সব শেষে মেঘনাদ সাহার এই বিতর্কে অন্তিম প্রবন্ধটি আছে।

[বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ ড. সায়ন চক্রবর্তী, ডিপার্ট্মেন্ট অফ ফিজিক্স, আই আই টি গুয়াহাটি]

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক শ্ৰীমেঘনাদ সাহা

ডি-এস-সি, এফ-আর-এস

ভূমিকা

গত নভেম্বর মাসে আমি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিনিকেতনে গমন করি এবং কবির অনুরোধে তথায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মেলনে একটি বক্তৃতা প্রদান করি; স্বয়ং কবি এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। এই বক্তৃতা সমস্ত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে দৈনিক ও মাসিক পত্রে উক্ত বক্তৃতার বহু সমালোচনা বাহির হয়। সেই সময় হঠাৎ অস্ত্রোপচারে শয্যাগত থাকায় আমি যথাসময়ে এই সমস্ত সমালোচনার উত্তর দানে অসমর্থ হই। সম্প্রতি গত বৈশাখের ‘ভারতবর্ষ’- এ পণ্ডিচেরী প্রবাসী শ্রী অনিলবরণ রায় আমার বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠে প্রতীত হয়, তিনি আমার বক্তৃতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, পরন্তু নানারূপ কল্পিত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তজ্জন্য এই উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সর্বপ্রথম আমার শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

শান্তিনিকেতন-প্রদত্ত বক্তৃতা

“কবি আপনাদিগকে তাহার নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় বহুবার তাহার আত্মজীবনের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, বহু এ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। আপনারা যদি কোনও সভ্যতার মূল উৎস অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক সভ্যতার কার্যপ্রণালী উচ্চ জীবনের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আদর্শই সভ্যতার গতি নির্ণয় করে এবং প্রথম হইতেই আদর্শের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। অনেক পুরাকালোৎপন্ন ধর্ম ও দর্শনের মূলসূত্র এই যে, বিশ্বজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট; কিন্তু ‘সৃষ্টিকর্তা সমস্ত ধৰ্ম্মে একবিধ নন। প্রাচীন ইহুদীজাতীয় ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা আইন ও শৃঙ্খলার দণ্ডধার। তাহার আদেশ যে সকলেই বাইবেল-কথিত দশটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে এবং যাহারা তাহার অন্যথা করিবে তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। আরও অনেক ধৰ্ম্ম মূলতঃ ইহুদীধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ধৰ্ম্মে ‘সৃষ্টিকর্তা’র রূপ ইহুদীদের সৃষ্টিকর্তা হইতে খুব বেশি তফাৎ নয়।

ধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা

যাহারা এইরূপ দর্শনের অনুসরণ করেন তাহাদিগকে কোনও গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম পালন করিতে হয়। এই গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম ভগবানের বাণী বা প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকল নিয়ম যাহারা রক্ষা করেন ও ব্যাখ্যা করেন তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হন, ভিন্ন মত ইহারা সহিতে পারেন না। যদি প্রাচ্যতম দেশের দিকে তাকাই তবে দেখিতে পাই—প্রাচীন চীনজাতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে কারিকররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি হাতুড়ি পিটাইয়া ও কুঠার দ্বারা পাহাড় কাটিয়া সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য চীনদেশে খুব বড়ো বড়ো কারিকর ও স্থপতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং চৈনিক সভ্যতায় শিল্পীর স্থান অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চে। চীন-সমাজে সম্মানের পর্যায় রাজকর্মচারী (Mandarins), কৃষক ও শিল্পী, বণিক ও বুদ্ধিজীবী। হিন্দুর সৃষ্টিকর্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগত স্থাবর ও জঙ্গল জীব এবং ধর্মশাস্ত্রাদী সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিকর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্য উৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

প্রত্যেক সভ্যতার আদর্শেই ভুল ত্রুটি আছে এবং বর্তমানে সমস্ত-প্রাচীন, ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; কারণ এই সকল ধর্ম তথা আদর্শ ‘বিশ্বজগতের যে ধারণার’ উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র,তারকাগুলি ধাৰ্ম্মিকলোকের আত্মা এবং মুখ্য ও অপরাপর গ্রহ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই কল্পিত হইয়াছে যে, পূর্বে এক সত্যযুগ ছিল, তখন মানুষ পরস্পর সম্প্রীতি-সূত্রে বাস করিত এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুগিতে হইত না এখন আমরা জানি যে, এইরূপ সত্যযুগের ছবি ভ্রমাত্মক। পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাচীনকালে ইহা সূর্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে শীতলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দূরে থাকুক, কোনওরূপ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্বপ্রথম অতি নিম্নস্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জগৎ, মানুষ ও জানোয়ারের সৃষ্টি করেন নাই।

সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও পরস্পরাগত জ্ঞানরাশির উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ সময়ে যাবতীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে অনেক নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং নূতন ভাবে সমাজগঠন করা হইয়াছে। এক কথায় বলতে গেলে বহুসহস্ৰবর্ষব্যাপী অতীতের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ আপনার হস্ত ও মস্তিষ্ক সমানভাবে খাটাইয়া আপনাকে প্রস্তুত করে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পৃথিবী হইতে আমাদিগকে শক্তি, খনিজদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সম্যক উৎপাদন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই যে ‘জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম ইহা শেষ হয় নাই, মাত্র শুরু হইয়াছে। কিন্তু এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিকের স্বভাব সর্বদা সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণে কার্য করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃতকার্যের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে আমরা ভারতবর্ষে জন পিছু পাশ্চাত্যের কুড়িভাগের একভাগ মাত্র কার্য করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে— যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি, তাহার অধিকাংশই কার্যে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটা ঘোড়া মানুষের দশ গুণ কাৰ্য্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহা বৎসরে মাথা পিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কার্যে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব, মোটের উপর এ দেশে লোকে মাথা পিছু ২০ গুণ কার্য্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশি গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গ্রাম্যজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শস্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামবাসীদিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসীগণ কী চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ী, পর্যাপ্তখাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য্য। যদি দেশে প্রচুর কার্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য্য-সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি — তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্খী আছেন, তাহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষি প্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে যাবতীয় “মূলধারার-শিল্প” (Key-industries) – যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি — সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয় না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উদ্ধারকর্তা Dr. San-yat-Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্প প্রদান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

রুশিয়ার অনুকরণ নয়

“এই প্রকার দেশব্যাপী শিল্প পরিকল্পনা রুশিয়ার পরিকল্পনা নহে। যদি কোন আদর্শকে ফলবান্ করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রশিয়ার বর্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কার্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের। জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।”

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমালোচক বলিয়াছেন— “লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দর্শন ও হিন্দু ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই; পরন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতকগুলি মামুলি, কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।”

আমার বক্তব্য— কোনও লোক যত বড়ই হউন স্বীকার না করিয়া তাহার কথার প্রতিধ্বনি করা আমার স্বভাব নয়। আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক। আমি কোন্ পাশ্চাত্য সমালোচকের মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি — তাহার বা তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। যদি তিনি তা না করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার উচিত এই উক্তি প্রত্যাহার করা। হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য তাহার রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু বিনা প্রমাণে কাহাকেও অন্যের উক্তির প্রতিধ্বনিকারী বলিয়া অপবাদ দেওয়া একান্ত ভদ্রজন বিগর্হিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, “হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐ বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই।”

বর্তমান সমালোচকের মতো অনেক সমালোচকই বোধহয় কল্পনা করিয়াছেন যে আমি হিন্দুধর্ম্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কার্য হইত। যাহা হউক, আশা করি এই প্রত্যুত্তর পাঠে তাহার ভ্রান্তির নিরসন হইবে। সমালোচক মোটের উপর বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের, এমন কি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শই বর্তমান আছে। সমালোচকের মতে বর্তমান লেখকের মতো অনেক অনভিজ্ঞ লোকে অনর্থক বিভ্রান্ত হইয়া বর্তমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বিশ্বাস যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution), পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণবাদ (Heliocentric Theory of the Solar System) ইত্যাদি বর্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ত্ব, এমন কি ন্যাশনাল প্ল্যানিং পর্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইব যে সমালোচকের মত শুধু ভ্রান্ত নয়, বিরাট অজ্ঞতা প্রসূত। পরলোকগত শশধর তর্কচুড়ামণি যখন এরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন, তখন তাহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারিত।

এই সমস্ত মত প্রতিপাদনের জন্য সমালোচক আরম্ভ করিয়াছেন— “হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মূল বেদ।”

সমালোচক কী অবগত নহেন যে বিগত ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে দুইটি অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন — যাহার ফলে মোটামুটি ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পন্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পন্ডিতের মতে (যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিরাজশংকর গুহ) এই সভ্যতা প্রাকবৈদিক ও প্রাক-আর্য। এই দুটি নগরী আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হইতে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষে বৈদিক কালীন সভ্যতা বা অসভ্যতার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছে যে এই সিন্ধু নদীবাহিত সভ্যতা দক্ষিণে গুজরাট ও পূর্বে গঙ্গা যমুনার অববাহিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মতো উন্নত স্তরের ছিল। বর্তমানে পন্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাক-বৈদিক, প্রাক-আর্য সভ্যতা হইতে গৃহীত— যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুল নৈবেদ্য দিয়া পূজা পদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজা (১) কাজেই হিন্দুর সমস্তই ‘ব্যাদে’ আছে, একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পণ্ডিতাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।

তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার পরিচয় শুধু ঋগবেদের অতি দুর্বোধ্য ঋক্ গুলি হইতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বৈদিক সভ্যতার কোন বাস্তব প্রমাণ (material proof) এপর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে সুদূর এশিয়া মাইনরে; প্রায় ১৪৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের যে Mitanian জাতির মধ্যে উক্ত বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহারা তৎকালীন মিশরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এতদূর উচ্চধারণা পোষণ করিত যে মনে হয় তাহাদের নিজস্ব সভ্যতা খুবই উচ্চস্তরের ছিল না। অথচ এই সময়ের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রায় মিশরীয় সভ্যতার সমতুল্য, সুতরাং বৈদিক সভ্যতা হইতে উন্নতস্তরের প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক-আর্য সিন্ধুনদী বাহিত সভ্যতা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে, যে “বৈদিক অসভ্যেরা” সভ্যতর ভারতবর্ষ গায়ের জোরে দখল করিয়া নিজেদের শাসন স্থাপন করিলেও ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বেদমূলক করিয়া তুলিতে পারে নাই। বেদের কর্তৃকতার নীচে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতার ধারা বরাবরই প্রবাহিত হইতেছে।

লেখক হয়ত পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা ব্যস্ত আছেন যে গত পনের বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে নুতন আবিষ্কারের কথা তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই এবং ধ্যানে বসিয়াও হয়ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার “যদি কিছু মাত্র জ্ঞান থাকিত”, তাহা হইলে তিনি প্রথমেই এতবড় একটা ভুল কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

প্রত্নতত্বের বিসম্বাদপূর্ণ তর্ক না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এই ভারতবর্ষেই সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিন্ধুদেশীয় প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্- আর্য্য সভ্যতার আবিষ্কারের পূর্বেও অন্যরকম মতও প্রচলিত ছিল। তিনি কি জানেন না যে— যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ রচনা করিয়াছিল সেই উভয়ধর্মেই বেদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি কি জানেন না যে লোকায়ত মতে

এয়ঃ বেদকর্ত্তারঃ ভণ্ড ধূর্তনিশাচরা

অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দুরূহ; শুধু কতকগুলি ভণ্ডলোকে বেদের অর্থ না জানিয়াও বেদের দোহাই দিয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই।

সুতরাং হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের গোড়া বেদে খুঁজিতে যাওয়া প্রায় পনের আনা ভ্রমাত্মক এবং এই ভুলের জন্য সমালোচকের প্রবন্ধটা আগাগোড়া ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

লেখক ঋগবেদের দশমমণ্ডলের পুরুষসুক্তে ভারতে প্রচলিত জাতিভেদের গোড়া খুঁজিতে গিয়াছেন। সকল পণ্ডিতদের মতেই দশমমণ্ডল অত্যন্ত পরবর্তী কালের; শুধু যখন এই সুক্ত রচিত হয় তৎকালে প্রচলিত জাতিভেদের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র। ইহাতে জাতিভেদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস নাই, ইহাতে শুধু প্রচলিত জাতিভেদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটা গল্প মাত্র রচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং সমালোচক এই সুক্তটি শুধু পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য অথবা আমি জাতিভেদপ্রথার যে অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছি তাহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

লেখকের মতে ঋগবেদের পুরুষসুক্তে প্রচলিত জাতিভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই সুক্তে রূপকভাবের বর্ণনা করা হইয়াছে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মজীবী লোক স্বভাবতঃই সমাজের ‘শীর্ষস্থান’ দখল করিবে। এই ব্যাখ্যায় আমার কোনও আপত্তি নাই—কিন্তু আমার বক্তৃতায় বলার উদ্দেশ্য ছিল— জাতিভেদের সমর্থনকারী এই মত সমাজের উপর বিষময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ মণীষীর মোট উদ্ধৃতি করিতেছিঃ

When the Indians beleived that some of them had sprung from the head, some from the arms, some from the thigh, others from the feet, of their Creator and they arranged their society accordingly; they doomed themselves to an IMMOBILITY from which they have not been able yet to recover, Mazzinni-in the Duties of People…

প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত Sir Icury Maine বলিয়াছেন Caste is the most BLIGIITING Institution ever invented by the human mind. সুতরাং পুরুষসুক্তকার জাতিভেদের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার ভাবনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া যাওয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের ভড়ং বই কিছুই নয়— দেখিতে হইবে এই মতবাদ সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সমাজ এই সুক্তকে কীভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ফল কী হইয়াছে?

সমাজ এই সুক্তের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে– যে ব্রাহ্মণ জাতীয় লোকে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত প্রত্যেকেই বিরাট পুরুষের পাদ হইতে উৎপন্ন শূদ্র জাতীয় লোকের মাথার উপর পাদপ্রসারণ করার অধিকারী। কিন্তু শূদ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিবে না, সুতরাং তাহাকে শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। এজন্য খৃঃ এর প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনু মহারাজের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে যে শূদ্র যদি বেদ পড়ে, তাহা হইলে তপ্ত সীসা ঢালিয়া তার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে

চাতুবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ

এইরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারেও পূর্বোক্ত অনিষ্টকারী মতবাদের কুপ্রভাব কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। পুরুষসুক্তের উল্লিখিত মতবাদ এদেশে লোকে অক্ষরতঃ বুঝিয়াছে, উহার ফলে এতদ্দেশে, জাতিভেদ অক্ষয় হইয়া বর্তমান আছে এবং স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই মতবাদ হইতেই— অস্পৃশ্যতা, বর্ণসঙ্করবাদ ইত্যাদি বহু কুপ্রথা ও কুধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু আমি ব্যাপারটা দেখিয়াছি অন্য দিক দিয়া। আমার মতে এই জাতিভেদপ্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং এই জন্য ভারতে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ইউরোপ-আমেরিকার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি বুদ্ধিজীবী, তিনি চিরকাল পুস্তকগত বিদ্যা, টীকাটিপ্পনী ব্যাকরণ দর্শনের তর্ক নিয়া ব্যস্ত আছেন এবং লোককে বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া চমক লাগানই মধ্যযুগের ভারতীয় পণ্ডিতদের আদর্শ ছিল। বাস্তবজীবনের সহিত তাহাদের সংস্রব খুবই কম ছিল। তাহারা শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য কখনও মাথা খাটান নাই। করিলে হয়তঃ তাহার জাতিপাত হইত। যিনি যুদ্ধজীবী, তিনি তৎকাল প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া নিজের বীরত্ব দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন; কখনও এই সমস্ত অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন বা ভিন্নদেশে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা দেশে প্রচলনের চেষ্টা করেন নাই। ফলে বৈদিক যুগ হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা একই প্রাগ্বৈদিক চরকাতেই সুতা কাটিতেছি, কাঠের তাঁতে বস্ত্রবয়ন করিতেছি এবং আধুনিককালেও মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে পুনরায় ‘বৈদিক অসভ্যতায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। বস্ত্ৰবয়ন, ভূমিকৰ্ষণ, স্থপতিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে বহুকাল হইতে ভারতে নূতন কোনও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহার কারণ জাতিভেদপ্রথা অনুসারে মস্তিষ্কের কাজকে খুব বড় করিয়া এবং সমস্ত হাতের কাজকে হেয় করিয়া দেখা— সেজন্য মস্তিষ্ক ও হস্তের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রাকৃতবিজ্ঞানে শিক্ষাদান করিতেছি এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়েও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে এদেশে ছেলেরা নিজহাতে কার্য করিতে অত্যন্ত নারাজ। আমেরিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজহস্তে সূত্রধর, কর্ম্মকার ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীর কার্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ছাত্রগণ উক্তরূপ কার্যকে হেয় মনে করে। বুদ্ধিজীবী লোকে যদি নিজহাতে যন্ত্র লইয়া কার্য না করে, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নুতন ফন্দি তাহার মাথায় আসিতে পারে না। য়ুরোপে এই করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার বর্তমান উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী লোকে পুরাতন যন্ত্র দিয়া কার্য্য করার অভিজ্ঞতার ফলে এবং যান্ত্রিকেরা বুদ্ধিজীবী লোকের সংশ্রবে আসিয়া মাথা খাটাইবার ফলে, নব-নব উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতির গোড়ার কথা হস্ত ও মস্তিষ্কের সংযোগ।

বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাউক— একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদিক চরকা ও তাঁতের পর বয়ন শিল্পে প্রায় ৮০০ টি নতুন আবিষ্কার হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বর্তমানে বিরাট বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন কর্তাদের মধ্যে Hargreaves ছিলেন নিরক্ষর একজন মজুর, Arkwright ছিলেন Penny-barber (অর্থাৎ তিনি এক পেনি নিয়া লোককে কামাইতেন), Cartright ছিলেন গ্রাম্য পাদ্রী। বাষ্পীয় যন্ত্রের (Steam engine) এর উদ্ভাবনকর্তা James Watt ছিলেন কর্মকার ও যন্ত্র সংস্কারক; তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Black-এর সংস্রবে আসিয়াছিলেন বলিয়াই বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমালোচক বলিয়াছেন —

“মানুষ মনোময় জীব; দেহ ও প্রাণ অপরিহার্য হইলেও মনের উৎকর্ষই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেউই কারিগর নহেন। তাই বলিয়া একজন নিপুণ তাঁতি বা মুচির স্থান তাহাদের ঊর্দ্ধে হইবে।”

আমার উত্তর— একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতি বা মুচির অধিক হইবে কেন? তাঁতি বা মুচি পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটি বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কী বলা যাইতে পারে? কসাইয়ের ‘ছেলের’ যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে Shakespeare হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে “রবীন্দ্রনাথ” বা “কালিদাস” হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করিতেন। Bata বা Lloyd George-এর মতো মুচি বা মুচির ছেলে প্রতিভা দেখাইলে সমাজে কেন শ্রেষ্ঠস্থান পাইবে না?

অবতারবাদ ও ক্রমবিবর্তনবাদ

হিন্দু অবতারবাদ (Theory of Incarnation) এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া সমালোচক আশ্চর্য রকমের গবেষণা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন দিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে জন্মান্তরবাদের (Theory of Transmigration of Soul) সহিত উভয়কেই গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

“আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে পেয়েছে মানব জীবন রে।”

এ কথা নিছক জন্মান্তরবাদ এবং ইহার সারমর্ম এই যে, কোন মানুষ পাপ করিলে তাহার নীচ যোনিতে জন্ম হয় এবং বহুলক্ষবার নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপের অবসান হইলে সেই আত্মা পুনরায় মানুষ দেহে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তিলাভের সুযোগ পায়।

ইহার সহিত পাশ্চাত্য Theory of Evolution এর সামঞ্জস্য সমালোচকের নিজস্ব আবিষ্কার; কারণ পরলোকগত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ কাহিনীকে Electrolysis বলিয়াছিলেন, তিনিও এতবড় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সমালোচক এক লম্ফে অবতারবাদে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু অবতারবাদে পাশ্চাত্য Theory of Evolution-এর মূলতত্ব নিহিত আছে। সমালোচকের মত গ্রহণ করিলে বেচারা Darwin নেহাৎ ভাবচোর বই নন। কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক একটু পড়িলেই দেখিবেন যে, সমালোচকের Theory of Evolution-এর জ্ঞান প্রায় নাই বলিলেই হয়; ইহা মার্জনীয়, কারণ তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সম্ভবত: অপরিচিত। কিন্তু আমি দেখাইতেছি যে অবতারবাদ সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ।

“জন্মান্তরবাদে যাহার বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি করিতে পারেন, আমি নিজে ইহাতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কারণ জন্মান্তরবাদের কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ (প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক) আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে একশ্রেণীর নীতিকারগণ সাধারণ লোককে সৎ পথে রাখার জন্য যেরূপ স্বর্গ নরক-প্রভৃতি কাল্পনিক জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য শ্রেণীর নীতিকারগণ (প্রধানত: বৌদ্ধগণ) জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু ক্রম বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) সুপরিদৃষ্ট আবিষ্কার ও সুপরিক্ষিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সংগৃহীত পৃথিবীর অতীত যুগের সহস্র সহস্র প্রাণী দেহাবশেষের আবিষ্কার রহিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই সমস্ত আবিষ্কারকে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, বাদ ও বিচার দ্বারা তাহাদের পৌর্বাপর্যায় প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুপরীক্ষিত নিয়ম দ্বারা প্রত্যেক জীবযুগের সময় নির্ধারিত হইয়াছে Darwin-এর সিদ্ধান্তে যে সমস্ত ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল, Mendelism -এর সাথে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাও অনেকটা সমাধান হইয়া আসিয়াছে। এই তত্ত্বের সহিত জন্মান্তরবাদের সাদৃশ্য নেহাৎ কল্পনালোক প্রবাসী ব্যতীত কেহ ধারণাও করিতে পারেন না।

অবতারবাদের মূলসূত্র সম্বন্ধে গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ ভগবান নিজে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার সহিত পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্তনবাদের সম্বন্ধ আছে: এ নেহাৎ গায়ের জোর ছাড়া একথা কেহ বলিতে পারেন না। উক্ত মতে অতি প্রাচীন যুগে প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে খুব নিম্নস্তরের জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। তৎপরে পর পর মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জন্তু এবং সর্বশেষ বানর ও মানুষের ক্রমবিবর্তন হয়। ইহার মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই; সমালোচক ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে কী পুস্তক পড়িয়াছেন জানি না; কিন্তু কোন পাশ্চাত্য পুস্তকে লিখিত আছে যে এককালে এই পৃথিবীতে অর্ধ-মানব অর্ধ সিংহ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল?

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে এককালে মানুষ বামন অর্থাৎ অতি হ্রস্বাকার ছিল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মানুষ Pleistocene যুগে নরাকৃতি বানর হইতে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের ক্রমোৎকর্ষবশতঃ বর্তমান মানুষে (Homo sapiens-এ) পরিবর্তিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের স্তরে স্তরে অনেক রকম মানবের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, যেমন Picking Man, Java Man, Neanderthal Man, Cro-magnon Man ইত্যাদি, কিন্তু তাহারা কেহই আকারে বামন ছিল না। তাহার পর ক্রমবিবর্তনবাদের সহিত সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশের একীকরণ করিতে যাইয়া সমালোচক নানারকম অবান্তর প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানবসমাজের সভ্যতার ইতিহাসও জানেন না এবং হিন্দুর অবতারবাদও সম্যক অবগত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “একযুগে মানুষ সভ্যতার উন্নতি করে, সেইটেই সত্যযুগ। ক্রমশঃ তাহার অবনতি হয় তাহাকে কলিযুগ বলা হয়।”

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তিনি প্রাচীন মিশর এবং প্রাচীন ব্যাবিলন— এই দুই দেশ— যাহাদের সম্বন্ধে প্রায় ৬০০০ বছরের পুরাতন ইতিহাস বর্তমান গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোনও পুস্তক পড়িয়াছেন কি? এই দুই দেশের অথবা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে সমালোচক অনিলবরণ বর্ণিত বা হিন্দুপুরাণ কথিত পর্যায়ক্রমে আগত সত্য, বা কলিযুগের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল মানুষে মানুষে সংঘর্ষ যুদ্ধ-বিগ্রহ মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। হয়তো অতি অল্পকালের জন্য Ramses (Egypt), Hammurabi (Babylonian), Augustus (Roman), Asoke (Hindu Buddhist) বা Akbar (Indian Moslem) ন্যায় পরাক্রান্ত রাষ্ট্রপতিগণ দেশে সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে সমর্থ হন, কিন্তু এই সময়ের পরিমাণ ৫০ বা ৬০ বছরের বেশি নয় এবং ইহাকে কোনও মতে হিন্দু পুরাণ কথিত সত্য যুগ বলা যাইতে পারে না। সত্য যুগ এবং যুগ বিবর্তন প্রাচীন হিন্দু পুরাণকারের কল্পনা প্রসুত জিনিষ। প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ যেমন H. G. Wells-এর Universal History of the World ইত্যাদি অধ্যয়ন করিলে লেখক দেখিতে পাইবেন যে বাস্তব মানব ইতিহাসে যুগবিবর্তনবাদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেখক হিন্দু অবতারবাদের গোড়ার কথার সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই, বিশেষ বিশেষ অবতার সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অবতারবাদ সম্বন্ধে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একরূপ মত প্রকাশ করে নাই। মহাভারত (শান্তিপর্ব, ২৪০ অধ্যায়) মতে বুদ্ধ মোটে অবতার নন। তাহাতে অবতারের লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে — হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী। এখানে বুদ্ধের নাম নাই।

“হংসটা কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও উল্লেখ নাই। শুধু মহাভারতে নয়, বিষ্ণুপুরাণেও বুদ্ধকে প্রকারান্তরে মায়ানমাহের অবতার বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পুরাণমতে কৃষ্ণ অবতার নহেন, একেবারে পরমব্রহ্ম-বলরাম অবতার। অধিকাংশ পুরাণমতে গুপ্ত রাজাদের পরেই কল্কী অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ কল্কি অবতার বৌদ্ধ প্রাধান্যের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থানের দ্যোতক মাত্র। রামায়ণ পাশবিকতা ও মানবিকতার মধ্যে যুদ্ধের একটা রূপক, এই অদ্ভুত তত্ত্বব্যাখ্যা শুনিয়া সমঝদার লোক সকলেই নিশ্চয় অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। যে কোন যুদ্ধকেই পাশবিকতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে।

মোটের উপর সমালোচক অবতারবাদ বা জন্মান্তরবাদ কোন বাদেরই মূলতত্ত্বের কথা অবগত নন এবং পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্তনবাদ সম্বন্ধে তাহার বিরাট অজ্ঞতা রহিয়াছে।

তিনি প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও পুরাণে বর্তমান বিজ্ঞানের মুলতত্ত্ব খুঁজিতে যাইয়া কতকগুলি অসঙ্গত প্রলাপ বকিয়াছেন মাত্র।

(২)

“বিজ্ঞান ও চৈতন্য”

সমালোচক অনিলবরণের মতে “বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা নাকি বলিয়াছেন যে বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য আছে; যদিও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হন নাই”। যেহেতু ডাক্তার মেঘনাদ বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্য স্বীকার করেন নাই (যদিও কোথায় অস্বীকার করিয়াছি তাহা সমালোচক কোথাও দেখান নাই) সুতরাং তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক। এই সম্বন্ধে তিনি Napoleon ও Laplace সম্বন্ধীয় একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান বৈজ্ঞানিকদের নামধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাহার সহিত বিচার অনেকটা হাওয়ার সাথে লড়াই। তিনি Napoleon-Laplace সম্বন্ধীয় গল্পটি ইংরেজি তর্জমায় পড়িয়াছেন, কাজেই পরের মুখে ঝাল খাইলে যা হয়, গল্পের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। আসল গল্পটি এই— Laplace তাহার সুবিখ্যাত Mecanique Celeste গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির সূক্ষভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রমাণ করেন যে গতিতত্ত্ব (Dynamics) ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়া পর্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহ গতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় Mons. Laplace, you have so well described and explained the mechanics of the heavenly bodies, but I find that you have nowhere mentioned the creator. Laplace উত্তর দেন—“Monsceigneur, je n’avais pas besoin de tel hypthese” “Sire, I had not the necessity of such a hypothesis.”

Laplace-এর এই মন্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল ধারণা হইয়াছে। যদি পূর্বের context না জানা থাকে তাহা হইলে মনে হইবে যে Laplace ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটিকে তার context -এর সহিত ধরিত হইবে! Laplace -এর সময় তর্ক উঠিয়াছিল যে গ্রহ উপগ্রহাদির গতি ব্যাখ্যার জন্য গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যথেষ্ট কিনা! বাস্তবিক পক্ষে তৎকালীন পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহ উপগ্রহাদির গতি এত জটিল প্রতীয়মান হইয়াছিল যে অনেক পণ্ডিত মনে করিতেন যে গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা স্থূলভাবে গ্রহাদির পথের ব্যাখ্যা মেলে, বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। অনেকে মনে করিতেন যে মধ্যে মধ্যে কোনো অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে (unseen agency) গ্রহগতির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কিন্তু Laplace প্রমাণ করিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিতত্ত্বই যথেষ্ট, কোনও অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। তাই তিনি Napolean কে উক্তরূপ জবাব দিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি “ঈশ্বর আছেন বা না আছেন তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। বাস্তবিকই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া গবেষণা করেন, তাহার বাহিরে কোন বিষয়ে তাহারা যদি কিছু বলেন, তাহাকে যুক্তি ও তর্কের পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে হইবে। Sir J. J. Thompson বলিয়াছেন যে যদি কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন, সেই মত তাহার পরিবার বা সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে সজ্ঞাত মনে করিতে হইবে; তাহার এই মত যদি বিজ্ঞান সজ্ঞত প্রমাণ প্রয়োগসহ উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে নেহাৎ ব্যক্তিগত মত বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অর্থাৎ এই মতের উপর উক্ত বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব চাপানো অন্যায় হইবে। কাজেই কোনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান হন এবং তজ্জন্য তিনি যদি নিছক বিশ্বাস ব্যতিত বিজ্ঞানের স্বীকৃত প্রমানাদি উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে সেই মতের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত হইবে।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের পশ্চাতে বিরাট চৈতন্য আছে এবং কি প্রমাণে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার সবিশদ বর্ণনা না পাইলে সমালোচকের অবান্তর বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক। সমালোচকের লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি একজন God drunk লোক এবং বোধহয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারও দাবী করেন। আমার সেরূপ সৌভাগ্য হয় নাই, হইলে সুখী হইব।

আমাদের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে “God is a subjective creation of the human mind” অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশেই লোকে নিজেদের মন হইতে “ঈশ্বরের স্বরূপ” কল্পনা করিয়া নেয়। সুতরাং এইসব “মনগড়া ঈশ্বরের” প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং ঈশ্বরের ধারণা সেই জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের মনোভাব মাত্র ব্যক্ত করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত কোনো Objective ধারণা এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, আমার জানা নাই। “ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাত্”, সাংখ্যকারের এই উক্তি বোধহয় একালেও চলে।

সমালোচক মনে করেন যে ভগবান অচলা ভক্তি ব্যাতীত ধর্ম হইতে পারে না। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত ধর্মে ভগবানের বা সৃষ্টিকর্তার স্থান কোথায়? অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবজাতির একটা প্রকাণ্ড অংশের মনোবৃত্তি, রীতিনীতি, সমাজ সংগঠনের মূলভিত্তি গঠন করিয়াছে। এখনও চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধমতের প্রাধাণ্য অক্ষুণ্ন। ভারতে অবশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে অভিভূত করিয়াছে; কিন্তু অনেকের মতেই তাহাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। বর্তমানে রুশিয়া দেশ সম্পূর্ণ Godless এবং তাহারা গত ২০ বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়শীল হইয়া যেরূপে দেশের সর্ববিধ বস্তুতান্ত্রিক উন্নতিসাধন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং ভগবানের দোহাই ছাড়া ধর্ম বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না।

“প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র … পৃথিবী বাকি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে”

আমার বক্তৃতার উক্ত অংশের সমালোচনায় সমালোচক অনর্থক বাগজাল বিস্তৃত করিয়া হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ এবং হিন্দু জ্যোতিষে বর্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই ধারণা কত ভ্রমাত্মক তাহা দেখাইতেছি।

“প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র”— আমার এই মন্তব্যের সমালোচক অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। Context এর সহিত মিলাইয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবী যে বিশ্বজগতের জ্যামিতিক কেন্দ্র তাহা আমি কোথাও বলি নাই। বলবার উদ্দেশ্য যে প্রাচীনকালে এই ধারণা ছিল—“এই পৃথিবীই বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠজিনিস”। সূর্য, চন্দ্র, তারকা পৃথিবীস্থ জীবের বিশেষতঃ মানুষের কোথাও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই ঈশ্বরনির্দিষ্টহইয়া স্পষ্ট হইয়াছে এই ধারণা অনেক ধর্মেই বলবতী ছিল।

“তারকাগুলি ধার্মিক লোকের আত্মা”

প্রাচীন কালের সমস্ত দেশেই এই ধারণা ছিল, এমন কি এই বেদপ্রবুদ্ধ দেশেও। গ্রীস দেশের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী মোটের উপর এই বিশ্বাস-প্রণোদিত। তারকাগুলির নামেও ইহার পরিচয়। মহাভারতেও এই বিশ্বাসের পরিচয় আছে। যথা বনপর্বে (৪২ অধ্যায়ে) অর্জুন যখন অস্ত্রলাভার্থ মাতলির সহিত স্বর্গে প্রয়াণ করিতেছেন, তখন তাহার প্রশ্নের উত্তরে মাতলি বলিতেছেনঃ—

হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে এই সমস্ত তারকা পর্যবেক্ষণ করিয়াছ। পুণ্যশীলেরা সুকৃতি ফলে তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্যে আমি কোন মনগড়া কথা বলি নাই বা হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করি নাই। বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তারকাগুলি এক একটি সূর্যমণ্ডল এবং বর্তমান লেখকের গবেষণায় (Saha’s Theory of Ionisation) তাহাদের রাসায়নিক উপাদান, তাপমান, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। মোটের উপর সূর্য হইতে তাহাদের বিভিন্নতা কেবল তাপক্রম, ওজন ও পরিমাণজনিত। বর্তমান বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্য ধরিয়া লইলে পৌরাণিক ধ্রুব উপাখ্যানে (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ), অগস্তোপাখ্যান, প্রজাপতির কন্যাসক্তি, দক্ষযজ্ঞ—এক কথায় সমস্ত Pauranic Mythologyর ভিত্তি ভূমিসাৎ হয় এই আমার বক্তব্যের সারমর্ম।

সমালোচক বলিয়াছেনঃ-

“গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণকরে-এ কথা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না?”

আমি কোথাও দর্শনের কথা বলি নাই, লোক প্রচলিত মতের কথাই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ সমালোচক অস্বীকার করিবেন না যে আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯৯ জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসবান। ইউরোপে কেহ কেহ বিশ্বাস করে-কিন্তু তাহাদের অনুপাত কত? সম্প্রতি Penguine Series এ প্রকাশিত পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৫ জন ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান, ১৫ জন আংশিক এবং ৮০ জন মোটেই বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পূর্ণ বিশ্বাস করে, ৩৩ জন আংশিক বিশ্বাস করে এবং ৩৩ জন মোটেই বিশ্বাস করে না। এইসমস্ত তথ্য বহু গবেষণার ফলে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তুআমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ এবং ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। এখনও তথাকথিত শুভদিন না হইলে, কোষ্ঠী না মিলিলে বিবাহ হয় না! পঞ্জিকা কথিত শুভদিন না দেখিয়া অধিকাংশ লোকের বিদেশ যাত্রা হয় না। হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজি সমস্ত হিন্দুজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিলাতের দু চারজন দুর্বল মস্তিষ্ক লোকে ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, এই তর্কে আমাদের সর্বজনব্যাপী কুসংস্কারের ন্যায্যতা ও উপকারীতা প্রমাণিত হয় না। আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্বল্যের দ্যোতক। এতদ্দেশে প্রচলিত পঞ্জিকা যে ভুল গণনা দ্বারা পরিচালিত এবং অর্ধসত্যাত্মক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা আমার সম্পাদিত Science and Culture পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা দেখান হইবে।

Hindu Astronomy সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করি নাই, অথচ সমালোচক অযাচিত মন্তব্য করিয়াছেন, “ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখানে Astronomy ও Astrology এই দুই এর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন”। কোথায় গোলমাল করিয়াছি এবং কোথায় আমি Astronomy র উপর মন্তব্য করিয়াছি, তিনি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

লেখক হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বোধ হয় মোটেই জ্ঞাত নন যে আমি হিন্দু জ্যোতিষ (Astronomy) আজীবন অধ্যয়ণ করিয়াছি এবং ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে। সুতরাং সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা যে প্রায়শঃ অমূলক ও বিরাট অজ্ঞতা প্রসূত তাহা দেখাইতে প্রয়াসী হইলাম।

সমালোচক অনিলবরণ ও হিন্দুজ্যোতিষ

সমালোচক ভারতবর্ষের লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে এই দেশে সূর্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র এই মত জানা ছিল এবং গ্যালিলিওর বহুপূর্বেও ভারতবর্ষে জানা ছিল যে পৃথিবী সচল হইলেও স্থির বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইউরোপীয় বিজ্ঞান নূতন কিছুই করে নাই ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইলে প্রথম দরকার কালজ্ঞান। কোনও বিশেষ আবিষ্কার কোন কালে বা কোন জাতি প্রথম করিয়াছে, এই তর্ক উঠিলে প্রথম দেখিতে হয় যে কোন সময়ে উক্ত লোক বা জাতি এই বিশেষ আবিষ্কার দাবী করিয়াছে এবং তাহা কতটা প্রমাণসহ। সমালোচক অনিলবরণ কালের পৌর্বাপর্য কিছুমাত্র বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তাহার কতটা অধিকার আছে জানি না। যদি অধিকার না থাকে, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। সুতরাং তাহার অবগতির জন্য ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ সুবিধাই যে ইহাতে মিথ্যা বা মনগড়া কল্পনার স্থান নাই। কারণ জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্র বা কালগণনা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়, সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ঐ সমস্ত ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। সুখের বিষয় ভারতীয় জ্যোতিষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পরলোকগত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তযোগেশচন্দ্র রায় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচক ‘দেব ভাষায়’, ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত এই লেখকদেরর গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ (Astronomy) সম্বন্ধে তাহার ধারণা কত ভ্রান্ত বুঝিতে পারিবেন। বর্তমান লেখক এই সমস্ত গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত মৌলিক পুস্তকের জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন।

এই সমস্ত পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতীয় জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর আছে—

১) বেদকাল (খ্রিস্টপূর্ব১৪০০ শতাব্দীর পূর্ববর্তী)

২) বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল (খ্রিস্টপূর্ব১৪০০ শতাব্দী হইতে ৪০০ খ্রিস্ট অব্দ)

৩) সিদ্ধান্ত কাল (৪০০ খ্রিস্টাব্দহইতে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

বেদকালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহু স্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। তদপেক্ষা উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী ‘মহাভারতে’ অনুসৃত হইয়াছে (বিরাট পর্ব, ৫২ অধ্যায়)। মহাভারতের সংকলনকাল দীক্ষিতের মতে (এবং যাহা এখন সর্বাদিসম্মত) ৪৫০ খ্রিস্টপূর্ব হইতে ৪০০ খ্রিস্ট অব্দ। সমালোচক যদি প্রমাণ চাহেন তাহা দেওয়া যাইবে। এই ‘মহাভারতে’ কুত্রাপি সপ্তাহ, বার, রাশিচক্রের (যাহা বর্তমান পঞ্জিকার একটি প্রধান অঙ্গ) উল্লেখ নাই। মহাভারতে কোথাও পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ বা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদের উল্লেখ নাই; বরঞ্চ যে সমস্ত মতের উল্লেখ আছে তাহা উক্ত সমস্ত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকমের (ভীষ্মপর্ব, ৬ অধ্যায়) (বন পর্ব, ১৬২ অধ্যায়)। মহাভারতে পৃথিবীকে সমতল বর্ণনা করা হইয়াছে , সুমেরু উহার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী যতটা প্রসারিত, সুমেরু প্রায় ততটা উঁচু এবং সূর্য সুমেরুর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্র ঘটায়, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে মহাভারত সংকলন কালের অর্থাৎ ৪৫০ খ্রিস্ট পূর্ব অব্দের পূর্বে ভারতে পৃথিবীর গোলত্ব বা আবর্তনবাদ, অথবা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদ জানা ছিল না। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী বর্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ। এই গণনা প্রণালীই একটু পরিবর্তিত হইয়া খ্রিষ্টের কিছু পর পর্যন্ত “পৈতামহ সিদ্ধান্ত” নামে প্রচলিত ছিল এবং ইহাই পরবর্তীকালে পিতামহ “ব্রহ্মা” প্রণীত বলিয়া স্বীকৃত হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তের তুলনায় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত কতদূর অশুদ্ধ, খ্রিস্টাব্দের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহ মিহির লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহার ঠিক ধারণা হইবে। বরাহ মিহির তাহার সময়ে প্রচলিত পাঁচ খানা সিদ্ধান্তের সারমর্ম তাহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামক করণ গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উক্ত পঞ্চসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তুলনামূলক মন্তব্য করেন।

“পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠা সৌর পৈতামহাস্তু সিধান্তাঃ । পঞ্চভ্যোঃ দ্ব্যাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন।পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোহসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকপ্রোক্তঃ। স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ”।

এই শ্লোকের অর্থ যে বরাহ মিহিরের সময়ে (৫৫০ খ্রিস্টাব্দে) পাঁচখানা সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল – পৌলিশ বা পুলিশ, রোমক, সৌর, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি লাটদেব ব্যাখ্যা করেন; এই দুই খানির মধ্যে পৌলিশ সিদ্ধান্ত স্ফুট অর্থাৎ শুদ্ধ, রোমক সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন অর্থাৎ তদপেক্ষা অশুদ্ধ; সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য-সিদ্ধান্ত, কিন্তু অবশিষ্ট দুইখানি, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত ‘দূরবিভ্রষ্ট’ অর্থাৎ অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এই মন্তব্যটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাম দৃষ্টে প্রমাণ যে রোমক ও পৌলিশ-সিদ্ধান্ত বিদেশ হইতে আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্ট অব্দে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার প্রমাণ চাহিলে দেওয়া যাইবে। বাস্তবিকপক্ষে পৌলিশ সিদ্ধান্ত Paulus of Alexandria (376 A.D)-র জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে সংকলিত। বাকি রহিল সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্যসিদ্ধান্ত কিন্তু ইহাও যে বিদেশ হইতে ধার করা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক সূর্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—

অচিন্ত্যা ব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।

সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রাহ্মণে নমঃ ।। ১

অল্পাবশিষ্ট তু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।

রহস্যং পরমং পুণ্যং জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমুক্তমং।। ২

বেদাঙ্গমগ্র্যমখিলং জ্যোতিষাং গতিকারণাং ।

আরাধ্যান বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরং।।৩

তোষিতস্তপসা তেন প্রীতস্তস্মৈ বরার্থিনে।

গ্রহাণং চরিতংপ্রাদান্ময়ায়সবিতা স্বয়ম্।। ৪

শ্রীসূৰ্য্য উবাচ

বিদিতস্তে ময়া ভাবস্তোষিত স্তপসাহ্য হম ।

দদ্যাং কালাশ্রয়ং জ্ঞানং গ্রহাণং চরিতং মহৎ।।৫

ন মে তেজঃ সহঃ কশ্চিদাখ্যাতুং নাস্তি মে ক্ষণঃ।

মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি।। ৬

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবঃ সমাদিশ্যাংশমাত্মনঃ।

স পুমান্ ময়মাহেদং প্ৰণতং প্রাঞ্জলিস্থিতম্।। ৭

যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা।।৮

— সত্যযুগের কিঞ্চিত অবশিষ্ট থাকিতে, ময় নামক মহাশুর পরমপূণ্যপদ, রহস্য, বেদাঙ্গশ্রেষ্ঠ, সমস্ত গ্রহদিগের গতি কারণরূপ উত্তরজ্ঞানলাভে জিজ্ঞাসু হইয়া দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সূর্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২-৩

শ্রীসূর্যদেব বরার্থী ময়াসুরের তপস্যায় পরমপ্রীত হইয়া তাহাকে গ্রহজ্ঞান বিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন। ৪

সূর্য বলিলেন, হে ময়! আমি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি এবং তোমার তপ দ্বারাও তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে গ্রহদিগের স্থিতি চলনাদি প্রতিপাদক জ্যোতিষ শাস্ত্র উপদেশ করিতেছি ; কিন্তু কেহই আমার তেজ সহ্য করিতে পারে না এবং আমারও ক্ষণকাল প্রতিক্ষা করিবার অবকাশ নাই যে তৎসমস্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিব; অতএব আমার অংশ সম্ভূত এই পুরুষ তোমার অভিপ্রেত বিষয় সকল অবগত করাইবে। ৫-৬

এই বলিয়া সূর্যদেব নিজ অংশসম্ভূত পুরুষকে ময়ের নিকট তাহার অভিপ্রেত বিষয় বর্ণনে আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। সূর্যাংশের পুরুষও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রণত ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ময়! সূর্যদেব যুগে যুগে মহর্ষিদিগের যে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম জ্ঞান কীর্তন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, এক মন হইয়া শ্রবণ কর। ৭-৮

সূর্যসিদ্ধান্তের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে ময়াসুর ব্রহ্মা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া রোমকপুরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় সূর্যের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষের জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ময়াসুরের নিকট হইতে মহর্ষিগণ কাল ও জ্যোতিষ জ্ঞান লাভ করেন। সূর্যসিদ্ধান্তের শেষ অধ্যায়ে এইরূপভাবে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে—

ইত্যুক্ত্বাং ময়মামন্ত্র্য সম্যক তেনাভিপূজিতঃ

দিবমাচক্রমেহর্কাংশ প্রবিবেশ সমণ্ডলম্।।

ময়োহথ দিব্যং তজ্ঞানং জ্ঞাত্বা সাক্ষাদ্বিবস্বতঃ।

কৃতকৃত্যামিবাত্মানং মেনে নির্ধূতকল্মষম্।।

জ্ঞাত্বা তমৃযয়শ্চাথ সূর্য্যালব্ধবরং ময়ং।

পরিব্রবুপেত্যাথো জ্ঞানং পপ্রচ্ছুরাদরাত্।।

স তেভ্যেঃ প্ৰদদৌ প্রীতো গ্রহাণাং চরিতং মহৎ।

অভ্যদ্ভূতং লোকে রহস্যং ব্রহ্মপস্মিতম্।।

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ ময়কে উপদেশ করিয়া বাংময় দ্বারা পূজিত হইয়া সূর্যের অংশস্বরূপ পুরুষ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং সূর্যদেব হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া ময় নিজেকে কৃতার্থ এবং নিজেকে পাপ বিনির্মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

পরে ময় সূর্যদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া ঋষিগণ তাহার নিকট আগমন করিয়া সম্মান সহকারে বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ময় আনন্দিত হইয়া ঋষিদিগকে গ্রহাদির গুহ্য এবং আশ্চর্য ব্রহ্মবিদ্যাতুল্য মহাবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

(বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকৃত সূর্য সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইতে গৃহীত)

এই পৌরাণিক গল্পের নীহারিকার ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে সূর্যসিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম দেশবাসী অসুরদিগের অর্জিত। হিন্দুপণ্ডিতগণ অসুরগণের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করেন। এই অসুরগণ কে?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সূর্যসিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা প্রণালী ৪০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত এবং স্ফূটতর (more correct) হইয়াছে। মূল সূর্যসিদ্ধান্তের সহিত Babylonian astronomy -র ঐক্য আছে। সূর্য সিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক শ্লোক তাহারই দ্যোতক মাত্র। সুতরাং সূর্য সিদ্ধান্তোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি কোন পশ্চিম দেশীয় নগরে, ভারতে নয়—এই জ্ঞান প্রথমে অসুরেরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া বাহির করেন এবং অসুরদিগের নিকট হইতে আর্য ঋষিরা শিক্ষা করেন। এই অসুরেরা রক্ত মাংসের লোক, প্রাচীনকালে সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া তাহারা একটা মহান সভ্যতা গঠন করেন, যাহার কেন্দ্র ছিল Babylon, Ninevah, Ur ইত্যাদি Tigris ও Euphrates নদীদ্বয়ের উপর অবস্থিত নগরগুলি।

বর্তমান কালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন Babylon দেশে প্রথমে জ্যোতিষের পর্যবেক্ষণ ও গণনার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার কারণ বেবিলোনিয়গণ সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা মনে করিতেন যে এইসব গ্রহ-দেবতাগণ মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই তাহারা গ্রহাদির গতি পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দীতেও যে বেবিলোনে গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ হইত তাহার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (e.g. Venus Tables of King Amiza Dugga nearly 19000 B.C.)। ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেবিলোনের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। কিন্তু তখন হইতে জ্যোতিষিক জ্ঞানের আরও উৎকর্ষ হয়। পরবর্তী পারসিক (Acemenids) মেসিডোনীয় গ্রীক (Alexander and Selucids) এবং পার্থীয়ান বংশীয় রাজাদের অধীনে বেবিলোনীয় জ্যোতির্বিদগণ বহু নতুন আবিষ্কার করেন। তাহারাই প্রথমে সৌর ও চন্দ্রমাসের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ৩৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম ১৯ মাসে ৭ টি অধিমাস গণনার প্ৰণালী প্রবর্তিত করেন (MetonicCycle)। বেবিলোনবাসী Kidinnu প্রায় ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম অয়নচলন (Procession of equinoxes) আবিষ্কার করেন। Babylon -এ আবিষ্কৃত জ্ঞান ক্রমে পশ্চিমে গ্রীস দেশে, পূর্বে পারশ্যের ভিতর দিয়া ভারতে ও চীন পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার যাহাকে পূর্বে গ্রীস দেশ হইতে লব্ধ মনে করা হইত, বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে তাহার উৎপত্তি বাস্তবিকই Babylon-এ। এই জ্যোতিষীরা সাধারণত Chaldean নামে পরিচিত। এ দেশেও জ্যোতিষশাস্ত্র মুখ্যত “শাকদ্বীপি” বা “মগ” (Magi) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আলোচিত হয় এবং নামদৃষ্টেই প্রমাণ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত। ইহাদের ভারতাগমন সম্বন্ধে কৌতূহলকর কাহিনী প্রচলিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ হইল না। সুতরাং দেখা যায় যে, ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের নিজস্ব ছিল মাত্র পৈতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা প্রণীত বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বরাহমিহির পিতামহ ব্রহ্মাকে ভালো কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া সার্টিফিকেট দেন নাই, বরঞ্চ ৮০ খ্রিস্টাব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরেজ কৃষকদের জ্যোতিষ জ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নত স্তরের ছিল না ইহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

এই ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ যাহা ১৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ হইতে শককাল পর্যন্ত (৮০ খ্রিস্টাব্দ) প্রচলিত ছিল, তাহা কত অশুদ্ধ যে একটি সামান্য দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্ত মতে ৩৬৬ দিনে বৎসর হয় অর্থাৎ বৎসর গণনায় পিতামহ ব্রহ্মা ১৮ ঘন্টা ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতেই Egyptian, Babylonian এবং কিছু পরে Greek ও Roman গণ প্রায় দিনে যে বৎসর হয় তাহা জানিতেন। প্রথম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবৎসরাত্বক যুগ গণনা প্রথা এবং পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল— তাহাতে পাঁচ বৎসরে প্রায় দিনের ভুল হইত। অথচ ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে যে অধিমাস গণনা প্রণালী প্রচলিত ছিল তাতে ১৯ বৎসরে ঘন্টার ভুল হইত। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ৮০ খ্রীস্টাব্দ ও ৪০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হিন্দু পণ্ডিতেরা পিতামহ ব্রহ্মার Authority সত্ত্বেও প্রাচীন গণনাক্রম পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক, রোমান ও Chaldean Astronomy অনুসারে গণনা আরম্ভ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সময়ের পরে ভারতীয় জ্যোতিষের সম্যক উন্নতি হয় এবং ইহাই দীক্ষিতের “সিদ্ধান্তযুগ”। কিন্তু যদিও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষ হইতে অনেক উন্নত স্তরের, উহাকে Galileo-র সমসাময়িক European জ্যোতিষের সমতুল্য মনে করা প্রলাপ বই কিছুই নয়। কারণ বলিতেছি—

এখন সমালোচক কর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণ বচনের আলোচনা করা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে যে পুরাণগুলি কোন সময়ের রচনা। পুরাণগুলি মহাভারতের পরবর্তীকালে লিখিত, একথা সম্ভবত সমালোচক স্বীকার করিবেন। না করিলেও প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর হইবে না। আমি ধরিয়া নিতেছি যে তিনি উহা স্বীকার করেন।

প্রায় সমস্ত পুরাণেই ভবিষ্য রাজবংশের বর্ণনাকালে অন্ধ্রদের বা আন্ধ্র ভৃত্য রাজাদের কথা আছে। তাহাদের প্রাদুর্ভাব কাল ৩১৯ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং বলিলে ভুল হইবে না যে প্রাচীন পুরাণগুলি ১০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বা পরে সংকলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পুরাণে যে সমস্ত জ্যোতিষিক বর্ণনা আছে, তাহাতেও দেখা যায় তাহারা সিদ্ধান্ত যুগের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরবর্তী। পূর্বেই বলা হইয়াছে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তপ্র চলিত ছিল।

এখন হিন্দুজ্যোতিষের তথাকথিত উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।(1)

পুরাণকার বলিয়াছেন যে—

সর্বগ্রহণা মামেতেষামাদিরাদিত্যরুচ্যতে

এর অর্থ যে এই সমস্ত গ্রহের আদি আদিত্য অর্থাৎ সূর্য। কিন্তু পৃথিবী যে গ্রহ তাহা পুরাণকার কোথায় বলিয়াছেন? হয়ত এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে সূর্য অপর পাঁচটি (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনির) কেন্দ্রস্থানীয়। কিন্তু তাহাই বা কোথায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে ?

ইউরোপে ‘গ্যালিলিও’ (১৫৬৪-১৬৪২) যে সর্বপ্রথমে পৃথিবী চলমান বলিয়াছেন, সমালোচক এই তথ্য কোথায় পাইলেন? তিনি বোধ হয় অবগত নহেন যে প্রথম Anaximander of Sparta প্রায় ৫৬০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পৃথিবীর আবর্তনবাদ প্রচার করেন। হয়ত এই বাদ তাহার বহু পূর্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সেরূপ কল্পনারও কিছু দরকার নাই। মোটের উপর পুরাণকার যদি উক্ত উদ্ধৃত বাক্যে পৃথিবীর আবর্তনবাদ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রায় ৮০০ বৎসরের পূর্ববর্তী গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। লেখকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের পর পর ধারণা করিতে হইবে- প্রথমে পৃথিবীর গোলত্ব ও নিরাধারত্ব; দ্বিতীয়ত নিজের মেরু রেখার চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তন—যাহাতে দিনরাত্রি হয়। তৃতীয়ত সূর্যের চতুর্দিকে বার্ষিক প্রদক্ষিণ৷ প্রাচীন গ্রীসদেশে এই তিনটি বাদের কি রকম ভাবে পর পর উৎপত্তি হয়, তাহার সময়ানুযায়ী বিবরণ দেওয়া যাইতেছে |

Anaximander of Sparta 500 B.C.

ইনি গ্রীসদেশে প্রথমে, পৃথিবী যে নিজের মেরুরেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে এবং তজ্জন্য দিবারাত্র হয় এই মত প্রচার করেন।

Eratosthenes of Alexandria 276-195 B.C. ইনি প্রথমে পৃথিবীর ব্যাস মাপেন। তাহার দেওয়া পরিমাণ বর্তমানে জানা পরিমাণ অপেক্ষা বিশেষ তফাৎ নয়। পৃথিবী যে গোল এই মত বোধ হয়, আরও ঢের প্রাচীনকালেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

Aristarchus of Samos 275 B.C.

ইনি প্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে নিজ নিজ “কক্ষে ভ্রমণ করে। (২)

কিন্তু এই সমস্ত মত পাশ্চাত্যে গৃহীত হয় নাই। প্রায় ১৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Klaulius Ptolemy আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রসিদ্ধ ‘Syntaxis’ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু বর্তমান ভৌগোলিকগণ যেরূপ অক্ষরেক্ষা ও দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীর উপর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু Ptolemy পৃথিবীর আবর্তনবাদ ও Aristarchus of Samos পরিকল্পিত সৌরজগতের সৌর কৈন্দ্রিকতা অথবা Heliocentric Theory of the Solar system মানেন নাই। প্রধানতঃ Ptolemy’র বিরুদ্ধতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে Aristarchus -এর মত ত্যক্ত হয়। প্রায় তেরশত বৎসর পরে ১৪৪৪ খ্রীস্টাব্দে Poland দেশীয় সন্ন্যাসী Copernicus পুনরায় এই মতবাদ প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে এবং সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে নিশ্চল হইয়া বর্তমান থাকে। (৩)

কিন্তু Copernicus প্রবর্তিত মতও তৎকালীন ইউরোপে গৃহীত হয় নাই। শুধু যে ‘পাদ্রী’রা এই মতের পরিপন্থী হন তাহা নয়, Tycho Brahe -র মত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত এই মত মানিতেন না।

Tycho বলিতেন পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্রে স্থির আছে এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। Tycho Brahed মতো সুবিখ্যাত জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিক কারণেই Copernicus -এর মতবাদ অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদ ইউরোপেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইত, যদি Kepler না জন্মিতেন।

Kepler গ্রহগতি সম্বন্ধে তাহার সুপরিচিত তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সৌরজগতের ‘পৃথিবী কেন্দ্রিকতা’ বাদকে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ করেন। তৎপর Gulileo গতিতত্ত্ব ও Newton (1742-1727) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন এবং Newton উভয়তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া গ্রহগণের গতির সম্যক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এখন সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষের দাবী কতটা বিচারসহ তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই দেখিয়াছি যে ‘পৈতামহ’ সিদ্ধান্তের কাল অর্থাৎ খৃঃ ৮০ সন পর্যন্ত ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ বা কালগণনা প্রণালী অতিশয় অশুদ্ধ ছিল এবং তৎপূর্ববর্তী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কুত্রাপি পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ও সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আনুমাণিক ১০০ খ্রিস্টাব্দের পরে বোধহয় উজ্জয়িনীর শক রাজাদের সময় হইতে (যাহারা পারশিক প্রভাবান্বিত ছিলেন) পাশ্চাত্য (Chaldean ও Greek) জ্যোতিষ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। তখন ভারতীয় জ্যোতিষিকগণ পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ইত্যাদি স্থূলভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এই মতবাদ যখন বেবিলোনে ও গ্রীসদেশে প্রায় ভারতের প্রথম প্রচলিত মতের অন্যূন তিনশত বর্ষ পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক জ্যোতিষ সেই সময় ভারতে সম্যক প্রচারিত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর গোলত্ব, নিরাধারত্ব, আবর্তন ও প্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু পরবর্তীকালের হিন্দুপুরাণে বা জ্যোতিষে থাকে, তাহা বিদেশ হইতে ধার করা। পৃথিবীর গোলত্ব হিন্দু পণ্ডিতগণ চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহাদের দেওয়া পৃথিবীর ব্যাস গ্রীকদের দেওয়া পরিমাণ হইতে বিশুদ্ধতর নয়। ভূভ্রমণবাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায় কসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্র নিবাসী আর্যভটের (জন্ম ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে) রচিত গীতিকাপাদে।

“অনুলোমগতির্নোস্থঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং নদবত্

অচলানি ভানি তদবৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্—” ।

ইহা পৃথিবীর আবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ, কোন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। আর্যভট্ট নিজে Epicyclic Theory দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু আর্যভটের ভূভ্রমণবাদ পরবর্তী কোন হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি পরবর্তীকালের সমস্ত খ্যাতনামা জ্যোতিষীই ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (বিশদভাবে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়কৃত আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)| সুতরাং ইউরোপে প্রাচীন গ্রীকদের ভূভ্রমণবাদের যে দশা হইয়াছিল, ভারতেও আর্যভটের ভূভ্রমণবাদেরও (যাহা সম্ভবত গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা) সেই অবস্থা হয়। ভূভ্রমণবাদে আর্য ভট্ট পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন মাত্র বুঝিয়াছেন, তিনি অথবা কোন ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রমণ করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্যভট্টকে তর্কের খাতিরে Copernicus-র সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্তীকালে Kepler, Galileo, Newton এর জন্ম হয় নাই, একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকালে (8০০-১১০০ খৃঃ) ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভগণকাল হিন্দুপপণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরুপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া তাহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সমস্ত আবিষ্কার Pre-renaissance যুগের ইউরোপীয় জ্যোতিষের সমতুল্য-এমন কি কোন কোন অংশে মধ্যযুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়। হিন্দু, ও গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিখিয়া মধ্যযুগের আরবগণ (৭০০:১৫০০ খৃঃ অন্দ) জ্যোতিষে বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ১৭৩০ খৃঃ সম্রাট মহম্মদ শাহের আদেশে জয়পুররাজ সয়াই জয়সিংহ ভারতে উন্নততর আরব জ্যোতিষের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার আদেশে তৈলঙ্গ পণ্ডিত জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় ‘সিদ্ধান্তসম্রাট’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন! উহা Ptolemy-র Syntatis-এর আরব্য সংস্করণের অনুবাদ মাত্র। তার প্রতিষ্ঠিত মাননন্দিরসমূহ মধ্য এশিয়া উলুবেগের মানমন্দিরের আদর্শে গঠিত।

জয়পুররাজ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য জ্যোতিষের প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হন কেন? কারণ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গণনাপ্রণালী ৪০০ খ্রীস্টাব্দের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না এবং প্রায় ১৩০০ বৎসরের গতানুগতিকতার ফলে, উহা সম্পূর্ণ “দূরবিভ্রষ্ট” হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ কালের হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে অয়নচলন ক্রমান্বয়ে একদিকে নয়, খানিকদূর যাইয়া পেণ্ডুলামের গতির মতো প্রত্যাবর্তন করিবে। সেই জন্য তাহার সায়ন বৎসর (Tropical) গণনা না করিয়া নিয়ন (Sidereal) বর্ষ গণনা করিতেন এবং এখনও করেন। এই জন্য সায়ন এবং নিয়ন বৎসরের পরিমাণে যে ভুল ছিল দুই এ মিলি যা তাহাদের বৎসরমান প্রকৃত সায়ন বর্ষ মান অপেক্ষা প্রায় ০.০১৬ দিন বেশী হয় এবং প্রায় ১৪০০ বৎসরে হিন্দু বর্ষ মানে ভুল প্রায় ২৩ দিনে পৌঁছিয়াছিল। হিন্দু পঞ্জিকায় ৩১শে চৈত্রকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় ৭ই কি ৮ই চৈত্র। যদিও পৃথদক স্বামী প্রায় ৮৫০ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে অয়নচলন একদিকেই হয়, তথাপি একাল পর্যন্ত দুই একজন ব্যতীত কোন হিন্দু জ্যোতিষীই বর্ষমানের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে হিন্দ জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মত মৃত সভ্যতার শব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অতি ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। মম-সম্পাদিত ‘Science and Culture’ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। আশা করি সমালোচক আমার বিবরণে ভুল বাহির করিবেন, না হয় তাঁহার হিন্দুজ্যোতিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রত্যাহার করিবেন। সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্মপ্রবঞ্চন মাত্র এবং এরূপ আত্মপ্রবঞ্চকের পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা।

সমালোচক পুনরায় বলিয়াছেন “এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে এক বিরাট চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে, অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।” এই মন্তব্য বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। যাহারা Shamanism-এ বিশ্বাস করেন তাহারা সমালোচকের মত মানিয়া লইতে পারেন। আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজী আছি, Shamanism মানিতে আমার কোনও আগ্রহ নাই। এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে Mexico নিবাসী Aztec গণের মতো সভ্যজাতি পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং মনে করিত, যে পর্বে পর্বে নরবলি না দিলে সূর্যের ক্ষুধা মিটিবে না, সূর্যের শক্তি হ্রাস হইবে এবং তাপ বিকীরণের ক্ষমতা লোপ পাইবে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইবে৷ সুতরাং পর্বে পর্বে তাহারা সূর্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র নরবলি দিত।

সূর্য্যকে দেবতা মনে করা একটা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা মাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোন সার্থকতা নাই। এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেও জানে যে সূর্য পূজা করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্যের উত্তাপকে যন্ত্রযোগে সর্ববিধ কাজে লাগান সম্ভবপর এবং উহাতে মানুষের সর্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি উৎপাদন refrigeration (শৈত্যোৎপাদন) air-conditioning, cooking, (রন্ধন), water-raising (জলেত্তোলন) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং যাহারা সমালোচকের মতো গ্রহাদিকে দেবতাজ্ঞান করেন, তাহারা শুধু একটা মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা যন্ত্রযোগে সূর্যের উত্তাপকে সর্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন, তাহারা অনেক উন্নতস্তরের জীব। বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানবসমাজের কি আসে যায়, যদি সে “চৈতন্য” কোনও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোনও প্রকারে সেই ‘চৈতন্যকে’ আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি? প্রাচীন Chalden জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে গ্রহগুলি দেবতার প্রতীক এবং সেই দেবতারা মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করিতেন। ভারতে বৌদ্ধদের বাধা সত্ত্বেও তাহার উপর গ্রহপূজা আরম্ভ হয়। কিন্তু Chadean সভ্যতার ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিতজ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। বর্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক শ্রী মেঘনাদ সাহা, ডি-এস-সি, এফ-আর-এস

“সবই ব্যাদে আছে।”

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে “সবই ব্যাদে আছে” এইরূপ লিখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি ‘বেদের’ প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ, সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of lonisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, “এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে”। আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, “মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? তিনি বলিলেন, “আমি ত কখনও ‘ব্যাদ’ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই ‘বাদে’ আছে”। অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ, নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে ? কিন্তু এই সমস্ত “অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী” শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচাৰ্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথায়ও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞানপ্রচারকের অভাব নাই, তাহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।

এই শ্রেণীর লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ সমালোচক অনিলবরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি ‘বেদ’ মূলে না হউক, অনুবাদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি “সবই ব্যাদে আছে” এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কি আছে ?

এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ -আঠার বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলা বাহুল্য, বেদ বলিতে এখানে আমি ঋগ্বেদই বুঝিয়াছি। পরে ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদে “ঋগ্বেদসংহিতা” পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধ হয় মূল বৈদিক সংস্কৃতে বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোন কাজে আসবে না, কারণ ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খৃঃপূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সায়নাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান ( সানভাষ্য )। কিন্তু প্রধানত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অশসমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারণ অনেক—একটি প্রধান কারণ এই যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত হয় এবং যে সময়ে যে দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণীর লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের background না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তীদিগকে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, বেদ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল ? বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময়নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শাযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া ‘বেদের উপরোক্ত অংশের’ সময় নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্ৰীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ, যাহারা এককালে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটিকই খ্ৰীষ্টীয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খৃঃপূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা শ্রুতি মাত্র। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বতমানে শ্রুতি মাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খৃঃ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ ‘মানসিক জড়তা’ বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খৃঃ অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০ ৪ ০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খৃঃপূঃ ২৫০০ অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খৃঃপূঃ ৪২০০ অব্দ পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে মিশরে পিরামিড, ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খৃঃপূঃ ২৬০০ অব্দে ইরা দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে অরূঢ় ছিল। সম্ভবত খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্র স্বরূপ বেবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খৃঃপূঃ ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, ‘বৈদিক সভ্যতা এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদান প্রদান ছিল কিনা ?-বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫ • পূ-খৃ: অব্দের মিটানীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজগণ আধুনিক মোসাল (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাহারা। যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিসরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভূক্ত মনে করিতেন না। আর একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিটানীয়গণ, ইরানিয়ান্ অর্থাৎ, পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ–সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবত কাল পর্যন্ত তাহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালের তুর্কীদের বা মধ্য এশিয়াবাসীদের মত তাহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এথিমিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দরায়াবুস) ও তাহার পরবর্তী সম্রাটগণ ৫০০ পূ: খৃঃ অব্দে তাহাদের অনুশাসন পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে বিশেষত সীরিয়া দেশ প্রচলিত Aramaic লিপি। ১৪৫০ পূঃখঃ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (Cunefornm) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০০ খৃঃপূঃ অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খৃঃপূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের নিজস্ব কোন লিপি (script) থাকিলে তাহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের কে লিপি পরিবর্তন করিয়াছে ? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক

সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবীলিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হুন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীনলিপি, পারস্যে ফারসীলিপি এবং রুশিয়াতে Cyrillic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খৃঃপূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ( ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদাদির উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোন উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়—যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলোন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া যাওয়া যায় যে অথব বেদ ১৫০০-১৬০০ খৃঃপূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলোনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদ নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত ঋষিগণ কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রাবলীর সমষ্টি মাত্র। অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রাদি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শ সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা ‘রা’ দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Sirius তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহনক্ষত্রাদিমূলক। যেমন-

An or Anu আকাশ বা দ্যৌ ; Shamash বা Babbar-সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতা ; Sin বা Nannar-চন্দ্র ; Istar-সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত ; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা শনিগ্রহ ; Nergal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিস্কৃত হইয়াছে এবং British Museum-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর গ্যাড, কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্টীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীও Egyptian book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টড্ তাহার Dawn of Conscience in the World গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বাইবেল এ যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বাণীকে যীশু খৃষ্টের মুখনিসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভাবত নয়, এমন কি, অক্ষরতও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাৎ, বাস্তবিকপক্ষে ৪০০০ পূঃখৃ অব্দ হইতে ৬০০ খ-পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটা সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় ধর্মের ‘আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠন করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদী-পর্বতাত্মক ‘দেবতাসমূহ নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহুদেবতার উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সময় (খৃঃপূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খৃঃপূঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতা ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটা বা তিনটা বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, পরবর্তী যুগের ( অর্থাৎ খৃঃপূঃ ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের) লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই ২২০০ বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে (আনুমানিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; উপনিষদের ‘আধ্যাত্মিকতা’ ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ ‘বেদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদবিরোধী। যেমন ধরা যাউক সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন ‘বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন।”

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশান্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধপ্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত ‘মত’ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাৎ পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন মতই বেদকে “অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত” প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারণ কি? যাহারা বেদমতবিরোধী তাহারাও বেদের দোহাই দেন কেন? একথার উত্তর আর একটি ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলাম ধর্ম যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহাম্মদ ‘ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ’ শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ! কিন্তু হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইসলাম জগতের বিভিন্ন অংশে কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা বা ইসলাম জগতের অধিনায়ক ছিলেন ওসমান। খলিফা ওসমান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইসলাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতীকারকল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের একটা বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের রচনাবলী বাস্তবিকই হজরতের মুখনিসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত ‘কোরাণের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন এবং নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইসলাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইসলাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক। কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইসলামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে ৭২ টি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় (অর্থাৎ, হজরত মোহাম্মদের মুখনিঃসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার ব্যবহারে অনেক সময় আকাশপাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণসঙ্গত নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজীল সম্প্রদায় হইতে (যাহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন) আগা খানী সম্প্রদায় পর্যন্ত (যাহারা অবতার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান) সমস্ত পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন। তাহার কারণ, ইসলামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সীরিয়া, পারস্য, ইরাক, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি নানাদেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেকস্থলে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মদর্শনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইসলামীয় ধর্মমতে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইসলামধর্মাবলম্বী, তাহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত সাহসও তাহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণবিরুদ্ধ ধর্মত পোষণ করেন।

‘বেদের অভ্রান্ততার’ সম্বন্ধেও এই বক্তব্য চলে। বৈদিক আর্যগণ যখন ২৫০০ খৃঃপূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর-ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজগণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাহারা তাহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন। পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত, গণিত ও মওলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এদিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অপ্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাস, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাহারা বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক ‘শিব পশুপতি’ বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং ‘বেদের সৌরদেবতা বিষ্ণুর’ সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে ‘জাতে উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেকস্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।