কমলেশ ভৌমিক

[মুখবন্ধ

এই পত্রিকার সাথে যুক্ত সফি মল্লিক আমাকে জানান যে তারা আর্যদের ভারতে আগমনের বিষয়ে ভাষাতত্ত্বে নির্ভরশীল একটি লেখা পেয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেন আমি বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই বিষয়ে কিছু লিখতে পারি কি না। আমার অনুরোধে তারা আমাকে শ্রী রাধাপদ দাসের পাণ্ডুলিপিটি পাঠান। লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে এর থেকে বেশি বৈজ্ঞানিক যুক্তি এই বিষয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ পাঠালাম। তবে তার থেকে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে দাঁড় করানো প্রমাণগুলি অনেক বেশি অকাট্য। ]

মানুষের প্রথম উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সভ্য, শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী সমাজ গ্রহণ করল ও বুঝতে পারল যে মানুষ [১] বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত এক প্রজাতি মাত্র। মানুষকে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে ধরে নেওয়া শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, মারাত্মক ত্রুটিও বটে। অন্যান্য প্রজাতির মতোই, বিবর্তনের কোনও এক ধাপে পূর্ববর্তী একটি প্রজাতি থেকে কিছু অবিন্যস্ত পরিবর্তনের (random changes) ফলে আমাদের উদ্ভব হয়েছিল। প্রশ্ন ওঠে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এত আকৃতিগত বৈষম্য কেন? কোনও গোষ্ঠী শ্বেতকায়, কেউ বা কৃষ্ণবর্ণ, কারও গায়ের রঙ পীতবর্ণ। মুখের আদলও কত রকম। চীনের অধিবাসীদের থেকে ইউরোপের অধিবাসীদের সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। সমাধান হিসাবে বহু আগে অনেকে বলতেন যে বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব কেবলমাত্র একটি স্থানে ঘটেনি, হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় একই সময়ে সমান্তরাল ভাবে মানুষ জন্মেছিল। তারা হয়তো প্রথম থেকেই বিভিন্ন আকৃতির ছিল, যার ফলে এত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। এই তত্ত্বকে বলা হয় Multiregional মডেল। প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার যে এই মডেলটি ভুল। মানুষে মানুষে যতই আকৃতিগত বিভিন্নতা থাকুক না কেন, প্রতিটি মানুষের শারীরবৃত্ত (physiology) এবং দৈহিক গঠনতন্ত্র (anatomy) একদম এক। তাই চেহারায় তফাত থাকলেও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। Multiregional মডেল সত্যি হলে মেনে নিতে হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঠিক একই ধরনের মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভাব্যতার নিয়ম অনুযায়ী দেখানো যায় যে তা একেবারেই অসম্ভব।

হতে পারে মডেলটি ভুল, কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তর কোথায়। যদি বিকল্প তত্ত্ব হিসাবে ধরে নিই যে মানুষ মাত্র একটি স্থানে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল, তাহলে এত আকৃতিগত বৈষম্যের কারণ দেখাতেই হবে, না হলে বিকল্প তত্ত্বও গ্রহণ করা যাবে না। সবার আগে আলোচনা করা যাক গায়ের রঙের বিষয়ে। Taxonomyর সৃষ্টিকর্তা প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী Carolus Linnaeus পর্যন্ত মানুষকে গায়ের রঙ অনুসারে চারভাগে [২] বিভক্ত করেছিলেন, যেমন সাদা, কালো, লাল ও হলুদ। পরে অবশ্য বোঝা গেছে যে লাল বা হলুদ রঙ হয় না। মানুষের গায়ের রঙ খুব সাদা থেকে খুব কালো এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে থাকে। মজার ব্যাপার হল, গায়ের রং ফরসা হবে না কালো হবে, সেটা পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। মোটামুটি দশ থেকে কুড়ি হাজার বছরের মধ্যে একই পরিবেশের অধিবাসীরা একই গায়ের রং প্রাপ্ত হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য Vitamin D প্রয়োজন হয়, যার বেশির ভাগ ত্বকে সূর্যরশ্মি সাহায্যে তৈরি করে। যেখানে রৌদ্রের তেজ বেশি, সেখানে প্রচণ্ড তেজ থেকে শরীরের ত্বককে রক্ষা করার জন্য প্রচুর melanin উৎপন্ন হয় এবং সেইজন্য গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। ঐ melanin-এর আবরণ ভেদ করে যেটুকু সূর্যরশ্মি দেহের অভ্যন্তরে পৌঁছায় তাতেই তাদের প্রয়োজনীয় Vitamin D উৎপন্ন হয়। আবার শীতের দেশে অত তেজী সূর্যরশ্মি থাকে না, তাই প্রয়োজনীয় Vitamin D পাওয়ার জন্য ত্বকে melanin-এর পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে গায়ের রঙ ফরসা হয়। এরপর আসি উচ্চতা বা মুখের চেহারার বিভিন্নতার প্রশ্নে। মানুষ একই স্থানে উদ্ভূত হলেও পরিযানের (migration) ফলে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিযায়ী গোষ্ঠীদের খুব অল্পসংখ্যক আদি পূর্বপুরুষ থেকে বিশাল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের অনুরূপ চেহারা বা উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। একটি গোষ্ঠীর আদি পূর্বপুরুষদের হয়তো উচ্চতা বেশি ছিল, যেজন্য পরবর্তিকালে গোষ্ঠীর সমস্ত সভ্যের উচ্চতা বেশি হয়। মুখের আদলও একই কারণে তফাত হয়ে যায়। এই ঘটনাকে বংশগতি বিদ্যায় বলা হয় Founder effect।

বিকল্প তত্ত্ব হিসাবে যদি ধরা হয় যে মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাত্র একটা জায়গায় হয়েছিল। পরে তারা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পরে। এবার তাহলে প্রশ্ন এসে যায় কোথায় এবং কবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, কীভাবেই বা তারা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে । তার ফলে এই সব প্রশ্নাবলীর অনেকগুলির সম্পূর্ণ এবং অনেকগুলির আংশিক উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিজ্ঞানের সেই সব দিক নিয়েই আলোচনা করব।

প্রত্ননৃতত্ত্ববিদদের অবদান

মানুষ যে আলাদা আলাদা স্থানে বিভক্ত অবস্থায় জন্মায়নি, তার অন্যতম প্রমাণ হল বিভিন্ন দেশের ভাষার মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে মিল খুঁজে পাওয়া গেছে [৩]। এবার দেখা যাক বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিবর্তনবাদীরা কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে জানতেন যে মানুষের মতো প্রাণী সৃষ্টি হয়েছিল ১৫ লক্ষ বছর থেকে ২৫ লক্ষ বছর

আগে। মানুষের মতো প্রাণীদের এবং মানুষকে যে genus-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাকে বলা হয় Homo। কিন্তু মানুষ অর্থাৎ Homo sapiens sapiens ঠিক কত বছর আগে এবং কোথায় জন্মেছে? এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করে বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত যার নাম Paleoanthropology বা প্রত্ননৃতত্ত্ববিদ্যা। এই বিভাগের বিজ্ঞানীরা মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হল সেই ইতিহাস খুঁজে বেড়ান। তারাই দেখিয়েছেন শিম্পাঞ্জি থেকে হঠাৎ Homo sapiens sapiens তৈরি হয়নি। প্রথমে মানুষের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু মানুষ নয় এই ধরনের জীবরা সৃষ্টি হয়েছে। তারাই আবার নানাবিধ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানীরা মোটামুটি দু ধরনের জিনিষ খোঁজ করতে থাকেন। প্রথম হল প্রাচীন মানুষ বা মনুষ্যপ্রায় জীবদের অস্তিত্বের চিহ্ন সংগ্রহ করা, যেমন কঙ্কালের অবশিষ্টাংশ বা হাড়গোড় বা পায়ের ছাপ। দ্বিতীয় হল ঐ সব জীবদের সাংস্কৃতিক চিহ্ন সংগ্রহ করা, যেমন পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা পাহাড়ের গায়ের ছবি বা এমন সব নক্সা যেগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হতেই পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভাবতেন এশিয়া সম্ভবত আদি মানুষের উৎপত্তিস্থল। বিংশ শতাব্দীতে এমন সব সাক্ষ্যপ্রমাণ আসতে শুরু করল যে বিজ্ঞানীরা আফ্রিকাকেই উৎপত্তিস্থল বলে ধরে নিলেন। বিশেষভাবে তাঞ্জানিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে মরুভূমি, দুর্গম গুহা বা শুষ্ক গিরিখাতে তারা একের পর এক উদ্ধার করলেন আদিম মানুষ বা মানুষ যে সব প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছিল তাদের সন্ধান। এক বিজ্ঞানী দম্পতি (মেরি ও লুই লিকি) তাঞ্জানিয়ার ওলডুভাই গিরিখাতে একের পর এক আবিষ্কার করে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিলেন। নীচে তার একটা সংক্ষিপ্ত সূচী দিলাম।

(১) ১৯৫৯ সালে তারা পেলেন মানুষের এক পূর্বসূরির অস্থি। হাড়ের বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল এরা Homo genus [৪]-এর থেকে প্রাচীন। পটাসিয়াম-আর্গন ডেটিং করে জানা গেল এর বয়স ১৮ লক্ষ বছর।

(২) ১৯৬৪ সালে তারা তাঞ্জানিয়ায় পাওয়া কিছু হাড়গোড় থেকে বুঝতে পারলেন যে সেগুলি এমন একটি প্রাণীর অস্থি যাকে Homo genus গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের এই পূর্বপুরুষ প্রজাতির নাম দেওয়া হল Homo habilis। এটাই Homo genus-এর প্রাচীনতম নমুনা।

(৩) এই গিরিখাতের ৪৫ কিলোমিটার দূরে লিটলিতে আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষে অনেক পায়ের ছাপ পাওয়া গেল, যেগুলো এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। একই সাথে ইথিওপিয়ায় পাওয়া প্রায় একটা গোটা কঙ্কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের আর এক পূর্বপ্রজাতি, যার নাম দেওয়া হয়েছে Australopithecus afarensis.। এরা Homo genus-এর অনেক আগেই উদ্ভূত হয়েছিল।

(৪) ১৯৮৪ সালে লিকি দম্পতির সন্তান রিচার্ড লিকি কেনিয়ায় তুর্কানা হ্রদের পাশে একটি শিশুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। এই প্রজাতির নাম দেওয়া হয় Homo ergaster । এরা মানুষের অন্যতম পূর্বসূরি।

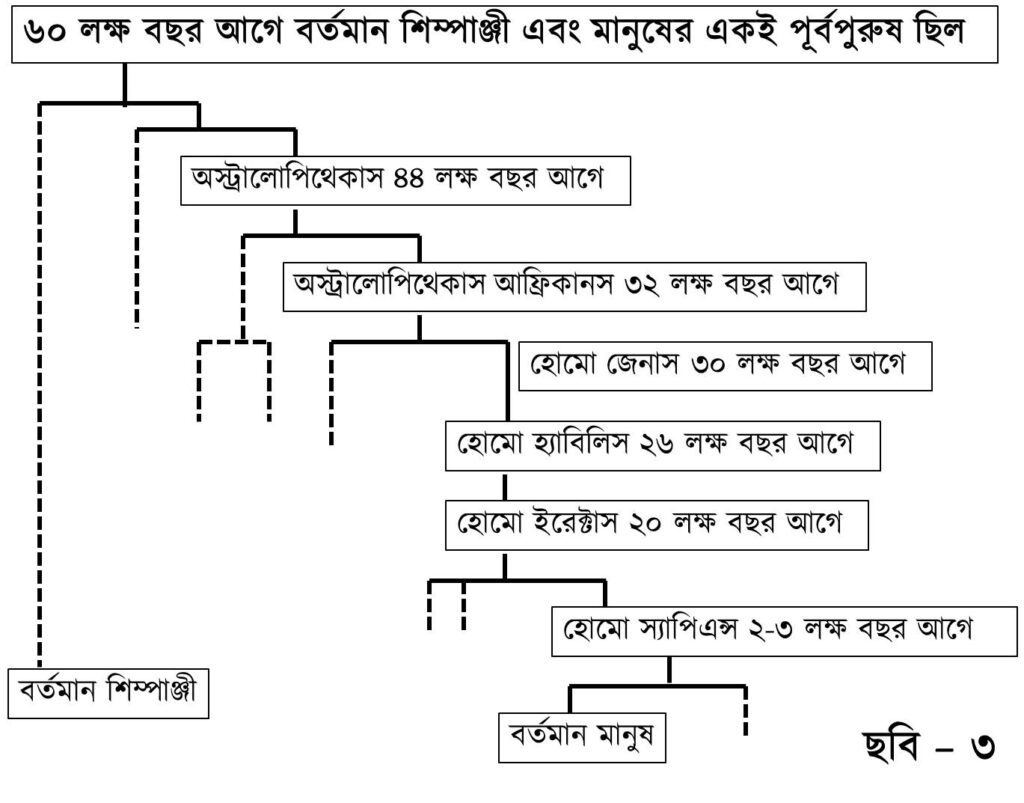

তালিকা দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। ইতিমধ্যে দলে দলে Paleoanthropologist বা প্রত্ননৃতত্ত্ববিদরা সারা আফ্রিকা জুড়ে তন্নতন্ন অনুসন্ধান করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাদের সম্মিলিত গবেষণায় শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের বিবর্তনের একটা মোটা দাগের ইতিহাস সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করে নিয়েছেন। বোঝা গেছে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে দুটি ধারা বিভক্ত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে এক ধারা থেকে বর্তমান শিম্পাঞ্জি এবং আর এক ধারা থেকে বর্তমান মানুষের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ধারার আদি প্রজাতিগুলির সাথে বর্তমান মানুষের কিছু সাদৃশ্য এবং বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত নতুন প্রজাতিগুলি, যারা তুলনামূলকভাবে মানুষের অনেক কাছাকাছি, তাদের Homo genus-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রায় ২৩ লক্ষ বছর আগে সৃষ্ট হয় Homo habilis। পরবর্তী বিবর্তনে ১৮ লক্ষ বছর আগে জন্মায় Homo erectus অর্থাৎ যারা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে। এদের থেকে জন্ম নেয় এমন প্রজাতি যারা প্রায় মানুষের মতো, কিন্তু তবুও তাদের আধুনিক মানুষের থেকে অনেক পার্থক্য আছে। সেই সব প্রজাতিকে বলা হয় Homo sapiens। এরা আসতে শুরু করে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে। আর আধুনিক মানুষদের বলা হয় Homo sapiens sapiens । তারা এসেছে প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে। এই বিবর্তনপঞ্জি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অপ্রয়োজনীয় । শুধু একটি বিষয়ের ওপর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রত্ননৃতত্ত্ববিদদের সৃষ্ট ইতিহাস অনুযায়ী যেহেতু মানুষের পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য করা যায় এমন সমস্ত প্রজাতি এবং মানুষের নিকটতম প্রজাতিদের অস্তিত্ব বহুল পরিমাণে আফ্রিকাতে [৫] পাওয়া গেছে, সেজন্য অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধরে নিয়েছিলেন যে আফ্রিকাই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আদিম Homo sapiens sapiens দের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান কেবল অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোতে পারে না। তার চাই প্রমাণ, অকাট্য প্রমাণ। সেই প্রমাণ উপস্থিত হল একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বিজ্ঞানের এক নব দিগন্তের সাহায্যে, যার নাম আণবিক জীববিদ্যা বা Molecular Biology।

আণবিক জীববিদ্যার অবদান

যে কোনও জীবিত বস্তুকে প্রাণধারণের জন্য অনেকগুলি রাসায়নিক অণুর ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা ডি এন এ ইত্যদি। এর মধ্যে মূলত প্রোটিন ও ডি এন এ অণুর গঠনপ্রণালী এবং কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে বিভাগে বর্ণনা করা হয়, তাকে বলে আণবিক জীববিদ্যা। এই প্রবন্ধে শুধু ডি এন এ-র কিছু ধর্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে। মানুষের মতো যে কোনও বহুকোষী জীবের যে কোনও একটি কোষ নিয়ে তার বাইরের ঝিল্লির আবরণ সরিয়ে ভেতরটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে, অনেকগুলি কোষাংশ নজরে আসবে। বর্তমান আলোচনার জন্য দুটি কোষাংশের কথা বলব, একটি হল নিউক্লিয়াস অপরটি মাইটোকন্ড্রিয়া। যে সব প্রাণীর কোষে নিউক্লিয়াস থাকে, তাদের ডি এন এ ঐ কোষাংশের ভেতরে সুরক্ষিত থাকে। ডি এন এ কী, সেই জটিল রাসয়ানিক তত্ত্বের ভেতর না ঢুকে সহজ কথায় বলা যায় যে এটিও একটি অণু যার ভেতরে চার রকম অণু শৃংখলাবদ্ধ হয়ে থাকে, ঠিক যেন চার রকমের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি মালা। যে কোনও ভাষায় একটি সংবাদ বা সংকেত জানাবার জন্য যেমন বিভিন্ন অক্ষর সাজিয়ে তাকে শৃঙ্খলিত করে একটি লিপি তৈরি হয়, ডি এন এ ঠিক তেমনি মাত্র চারটি অক্ষরের সম্মিলনে তৈরি একটি সংবাদবাহক লিপি। এর দৈর্ঘ্য বিশাল হতে পারে, তবে মানুষের ডি এন এ শুধু একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে ২৩টি অংশে বিভক্ত করে রাখা হয়। এই অংশগুলিকে বলে ক্রোমোজোম। প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি করে একই দৈর্ঘ্যের শৃঙ্খল একে অপরকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আলিঙ্গন করে রাখে। এর একটি আসে মায়ের কাছ থেকে, অপরটি বাবার কাছ থেকে। ডি এন এ হল একটি সংকেতময় গ্রন্থ, যার ভিন্ন ভিন্ন অংশে জীবটির প্রাণধারণের জন্য কী কী করা দরকার, সমস্ত সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে। মানুষের মতো বহুকোষী জীবের বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করে। চর্মকোষ, যকৃতকোষ, হৃদযন্ত্রের কোষ বা স্নায়ুকোষের কাজ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু কোনও একজন ব্যক্তির এই সমস্ত ভিন্নধর্মী কোষগুলিতে নিউক্লিয়াসের ভেতর যে ডি এন এ আছে, সেগুলি একদম এক সংকেত বহন করে। সব কোষে ডি এন এর সব সংকেত পড়া হয় না। ডি এন এ যেন একটা বড় বই, যার নির্দিষ্ট পাতায় নির্দিষ্ট সংকেত দেওয়া থাকে। যে কোষের যে কাজ, সেই অনুযায়ী প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট পাতা খুলে সংকেত দেখে কাজ করা হয়। ডি এন এর মালা গাঁথার জন্য যে চারটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়, ধরা যাক তাদের নাম A, T, G এবং C। শৃঙ্খলের কোনও একটি অংশে অক্ষরগুলির বিন্যাস, সেই অংশের সংকেত নির্দেশ করে। সঙ্কেত অনুসারে কোষগুলি নির্দিষ্ট প্রোটিন অণু তৈরি করে। এই প্রোটিন অণুগুলিই দেহের গঠন ও পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু দৈহিক নিয়ন্ত্রণ নয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণও প্রোটিন অণুগুলিই করে। আগেই বলেছি ক্রোমোজোমের এক জোড়া করে শৃঙ্খল একে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখে। ঐ অবস্থায় থাকাকালীন ডি এন এ লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে শৃঙ্খলের কোনও একটি অংশ আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে পঠিত হয়। সেখানে যে সংকেত লেখা থাকে, সেই অনুযায়ী প্রোটিন অণু সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কেউ খাবার খেল, এবার সেই খাবার হজম করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্যানক্রিয়াসের কোষগুলি তাদের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে। তাদের ডি এন এর একটি বিশেষ অংশ আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে। সেই অনুসারে নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি হয়ে ক্ষুদ্রান্তে চলে যায় এবং খাদ্যপরিপাক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। উপরের দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম হল, কোনও মানুষের দেহকোষে অবস্থিত ডি এন এ অণু ঐ মানুষটির শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ তথ্য বহন করে। সন্তান প্রজননের সময় এক জটিল পদ্ধতিতে মা এবং বাবা দুজনেরই ডি এন এর একটি করে শৃঙ্খলের প্রতিলিপি সন্তান পায়। সেইজন্য ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। তাই সন্তানের আকৃতিতে ও স্বভাবে দুজনেরই প্রভাব থাকে। এটাই বংশগতিবিদ্যার (Genetics) প্রথম সূত্র। মুশকিল হল শুধুমাত্র এই নিয়ম মেনে যদি সন্তানের জন্ম হত, তাহলে আবহমান কাল ধরে একটি প্রজাতির সমস্ত সভ্যের আকৃতি ও স্বভাব, সেই প্রজাতির প্রতিষ্ঠাতা আদি পিতামাতার আকৃতি ও স্বভাবের অনুরূপ হত। হয়তো কিছু সামান্য অদলবদল হত। কিন্তু নতুন প্রজাতির জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। বিবর্তনবাদের অন্যতম মূল বক্তব্য হল পুরানো প্রজাতি থেকে ধীরে ধীরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়, যাদের আকৃতি ও প্রকৃতি আগের প্রজাতি থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। বংশগতিবিদ্যা ও বিবর্তনবাদের মধ্যে এই বৈপরীত্য বিজ্ঞানীদের অনেক ভাবিয়েছে। অবশেষে রহস্যের সমাধান হয়েছে। দেখা গেছে মা ও বাবার ডি এন এ শৃঙ্খলের অনুলিপি করার সময় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। ডি এন এর ভুল অনুলিপি হওয়াকে বলে পরিব্যক্তি (Mutation)। প্রজন্মের পর প্রজন্মে এই পরিব্যক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এক সময় নবাগত শিশুর মধ্যে এমন পরিবর্তন হয়, যে সে নিজের প্রজাতির বহির্ভূত কিছু ধর্ম অর্জন করে। বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে এটা একটি প্রধান কারণ।

পুরুষের ও নারীর একান্ত সম্পত্তি

একটা প্রয়োজনীয় বিষয় বলা হয়নি। এ কথা ঠিক যে ক্রোমোজোমগুলিতে ডি এন এ জোড়ার দুটি শৃঙ্খল একে অপরের সাথে প্রায় এক রকম থাকে। একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের (লিঙ্গ নির্দ্ধারক ক্রোমোজোম Sex Chromosome) ক্ষেত্রে এই বক্তব্য উভয় লিঙ্গের জন্য সঠিক নয়। মানুষের বেলায় দেখা যায় যে মেয়েদের এই ক্রোমোজোমটি সদৃশ, কিন্তু ছেলেদের বেলায় শৃঙ্খল দুটি একে অপরের থেকে একেবারেই আলাদা। ধরা যাক জোড়া শৃঙ্খলের মধ্যে একটির নাম হল X। তাহলে মেয়েদের জন্য ক্রোমোজোমটিকে বলা যেতে পারে XX অর্থাৎ সদৃশ। ছেলেদের বেলায় একটি শৃঙ্খল অবশ্যই X, যেহেতু অন্য শৃঙ্খলটি X থেকে আলাদা, তাই এর নাম দেওয়া যাক Y। অর্থাৎ ক্রোমোজোমটির নাম হল XY। ভাবী সন্তানের Sex Chromosome কীভাবে স্থির হবে? তার জোড়া শৃঙ্খলের মধ্যে একটি আসবে মার কাছ থেকে অপরটি আসবে বাবার কাছ থেকে। ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে মা শুধু X শৃঙ্খল দিতে পারে, কিন্তু বাবা X এবং Y-এর মধ্যে যে কোনও একটি দিতে সক্ষম। ফলে মেয়েরা বাবার কাছ থেকে পায় X, আর ছেলেরা বাবার কাছ থেকে পায় Y। সোজা কথা Y শৃঙ্খল একেবারেই পুরুষের একান্ত সম্পত্তি। বংশানুক্রমে এটা যায় বাবার কাছ থেকে তার ছেলের কাছে, আবার সেই ছেলের কাছ থেকে তার ছেলের কাছে। ফলে ঐ শৃঙ্খলে যদি কোনও পরিব্যক্তি ঘটে থাকে, তাহলে তা বংশানুক্রমিকভাবে ঐ বংশের ছেলেদের মধ্যে থাকবে। ধরা যাক, বহু প্রজন্ম আগে কারও Y শৃঙ্খলে একটি পরিব্যক্তি ঘটেছিল। পরিব্যক্তির ফলে পরিবর্তিত শৃঙ্খলটির নাম দেওয়া যাক YC। এই ব্যক্তির যতগুলি পুত্রসন্তান হবে তারা সবাই Y-এর জায়গায় YC পাবে। তাদের পুত্রসন্তানদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। ধীরে ধীরে ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে বহু পুরুষের YC থাকবে। বর্তমানে ঐ গোষ্ঠীর যার যার YC আছে, তারা সবাই নিঃসন্দেহে সুদূর অতীতে এমন একজন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যার Y শৃঙ্খলে এই পরিব্যক্তি সর্বপ্রথম ঘটেছিল। এই ব্যক্তিকে একটা গালভরা নামে অভিহিত করা হয়। একে বলা হয় বর্তমানYC গোষ্ঠীর নবীনতম যৌথ পূর্বপুরুষ বা Most Recent Common Ancestor বা সংক্ষেপে MRCA। একে নবীনতম বলা হয় কারণ MRCA-এর পূর্বপুরুষরাও ত’ এই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ, কিন্তু তারা আরও প্রাচীন পূর্বপুরুষ। ইনি অবশ্য পুরুষ MRCA, নারী নন।

ঠিক একই ঘটনা ঘটে মেয়েদের ক্ষেত্রেও। আগেই বলেছি কোষের দুটি কোষাংশ আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজন। একটি নিউক্লিয়াস, যাতে প্রাণীর মূল জীবনসংকেত ডি এন এ থাকে। আর একটি হল মাইটোকন্ড্রিয়া। প্রতিটি কোষে অনেকগুলি করে এই কোষাংশটি থাকে। এর সাহায্যে কোষ তার চাহিদা অনুযায়ী শক্তির যোগান পায়। যে কোষের শক্তির চাহিদা বেশী, তার মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যাও বেশি। আশ্চর্যের বিষয় এই কোষাংশের মধ্যেও ডি এন এ অণু থাকে। কেন এই অণুগুলি এখানে থাকে, তাদের কাজই বা কী, এই সব প্রশ্ন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের প্রচুর ভাবিয়েছে। অনেক পরীক্ষা ও অনেক গবেষণার পর এই প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া গেছে। তবে মাইটোকন্ড্রিয়ার জটিল কার্যপ্রণালী এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বস্তু নয়। শুধু একটা তথ্য জানা থাকলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট বক্তব্যে পৌঁছাতে পারব। পুরুষ ও নারী উভয়েরই কোষে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। কিন্তু এই কোষাংশের অভ্যন্তরে যে ডি এন এ থাকে, সেটা আসে একমাত্র মায়ের কাছ থেকে। সন্তান প্রজননের প্রক্রিয়ায় মায়ের মাইটোকন্ড্রিয়ার ডি এন এ তার ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই মাইটোকন্ড্রিয়ায় অপরিবর্তিত থাকবে। এক্ষেত্রে বাবার কোনও অবদান নেই। তাই মাইটোকন্ড্রিয়ার ডি এন এ (যাকে এখন থেকে আমরা বলব mtDNA) একান্তভাবেই নারীদের সম্পত্তি। মায়ের থেকে তার মেয়ে, সেই মেয়ে থেকে তার মেয়ে বংশানুক্রমিকভাবে এই ইতিহাস বহন করে চলে। পুরুষ ও নারীদের একান্ত সম্পত্তির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। Y শৃঙ্খল শুধুমাত্র ছেলেদের থাকে, মেয়েদের নয়। mtDNA ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই থাকে। কিন্তু ছেলেরা পরবর্তী প্রজন্মে তাদের mtDNAর প্রতিলিপি দিতে পারে না। এই দায়িত্ব শুধু মেয়েদের ওপরই ন্যস্ত। Y শৃঙ্খল সম্বন্ধে যা যা বলেছি, mtDNA-এর ক্ষেত্রেও সেগুলি সবই প্রযোজ্য। যদি কোনও মেয়ের mtDNA-তে একটা পরিব্যক্তি ঘটে তাহলে সেই পরিব্যক্ত ডি এন এ শৃঙ্খল তার মেয়ে এবং সেই মেয়ে থেকে তার মেয়ের মধ্যে চলে আসবে। এক্ষেত্রেও ঠিক একই ভাবে বলা যায় মাতৃকুল অনুসন্ধান করে এক সময় একজন MRCA পাওয়া যাবে, তবে ইনি নারী, পুরুষ নন।

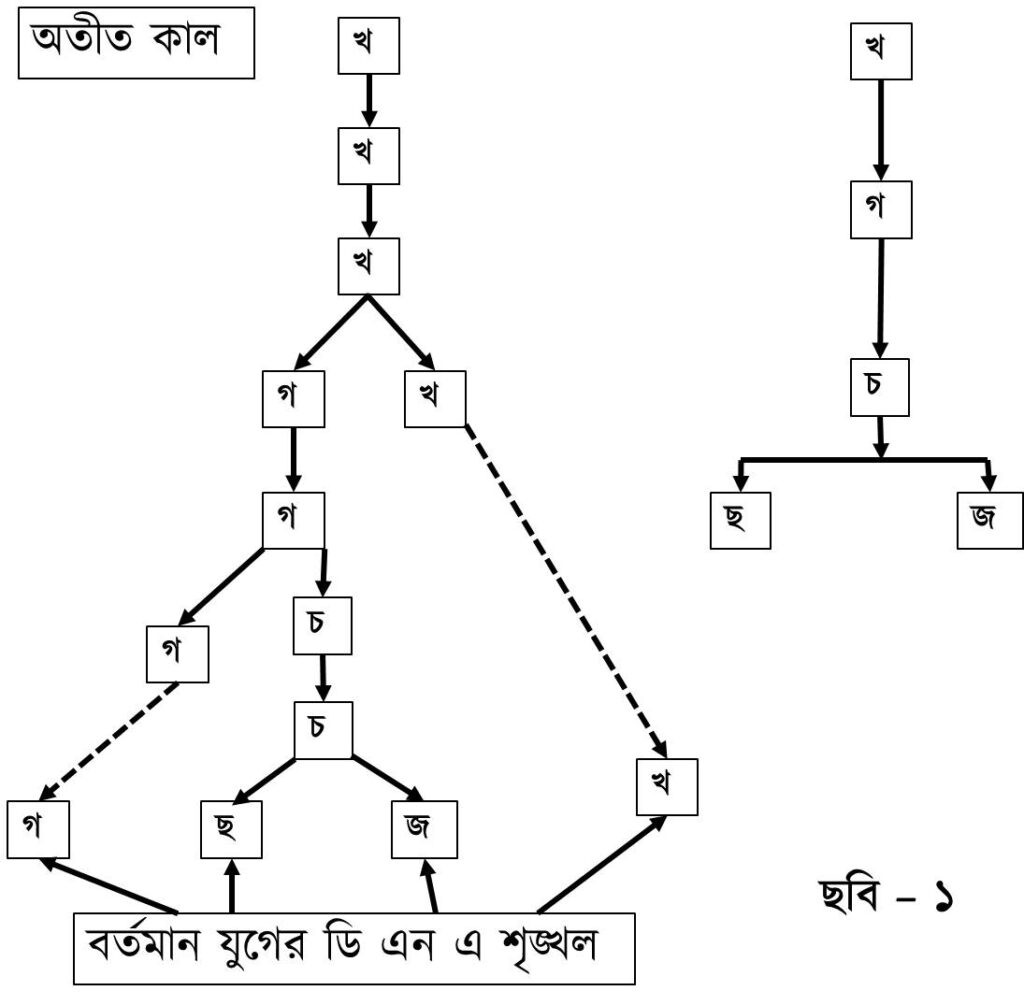

অনেকক্ষণ ধরে পরিব্যক্তির কথা বলছি, কিন্তু Y-DNA বা mtDNA-এর বেলায় সেটা ঠিক কী ভাবে ঘটে একটু আলোচনা করা যাক। আমরা এখানে mtDNA নিয়ে কথা বলছি। Y-DNAতেও একই ঘটনা ঘটে। ধরা যাক একটি mtDNA শৃঙ্খলে একটি দশ অক্ষরের অর্থবোধক লিপি আছে, যেটা হল GGCTACCAAT। এই সংকেতকে বলা যাক ক। অনুলিপি করার সময় ভুলবশত বাঁ দিক থেকে পঞ্চম স্থানে A-এর বদলে এসে গেল T [৬]। পরিব্যক্ত সংকেতটি হয়ে গেল GGCTTCCAAT, যার নাম দেওয়া যেতে পারে, ধরুন খ। এবার বংশানুক্রমিকভাবে মেয়েরা ক-এর স্থানে খ পাবে। খ-বিশিষ্ট মা তার মেয়েকে খ দেবে, সেই মেয়েটি তার মেয়েকে ইত্যাদি। এইভাবে যারা যারা ক-এর স্থানে খ পাবে, তাদের সবাইকে নিয়ে একটা গোষ্ঠী কল্পনা করা যায়, যাদের বলা হয় haplogroup বা সমগোত্র। বংশানুক্রমিকভাবে এটা সরল রেখায় প্রবাহিত হবে, যেমন খ…খ…খ…খ ইত্যাদি। এবার মনে করা যাক এই haplogroup-এ কোনও এক মায়ের দুটি মেয়ে হল, একজন অপরিবর্তিতভাবে খ পেল, কিন্তু আর একজনের খ সংকেতে আবার পরিব্যক্তি হল। ধরা যাক বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে G-এর পরিবর্তে এসে গেল C। সংকেতটি হয়ে গেল GCCTTCCAAT। এর নাম দেওয়া যাক গ। যে মেয়েটি গ সংকেতের জন্মদাত্রী, তার বংশে মেয়েরা কিন্তু সবাই গ সংকেত পাবে অর্থাৎ এক নতুন haplogroup গ-এর সৃষ্টি হল। মূল সরলরৈখিক প্রবাহটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। এইভাবে ক্রমাগত নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হতে পারে, যাদের নাম দেওয়া যেতে পারে চ, ছ, জ ইত্যাদি। ওপরের বক্তব্য ১ নং ছবির বাঁ দিকটি দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ডান দিকে ঐ একই বক্তব্য একটু অন্য ধরনের ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে। এই ছবিগুলোকে বলা হয় Genetic Genealogy। যদি ক, খ, গ, চ, ছ, জ ইত্যাদিকে জিন বলা হয়, তাহলে ছবিগুলো হল জিনের বংশপঞ্জী। এখন থেকে এই প্রবন্ধে ডি এন এ ইত্যাদির পরিবর্তে জিন শব্দটি ব্যবহার করব, কারণ জীববিজ্ঞানীরা এই শব্দে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বর্তমানে যে জিনগুলি মানুষের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, তাদের প্রতিটির ডি এন এ শৃঙ্খলের অক্ষরগুলি পুংখানুপুংখভাবে দেখে তারপর রাশিবিজ্ঞানের (statistics) সাহায্যে এবং শক্তিশালী কম্পুটারের সাহায্যে এই বংশপঞ্জী নির্ণয় করা হয়।

মানুষ কোথায় জন্মেছিল?

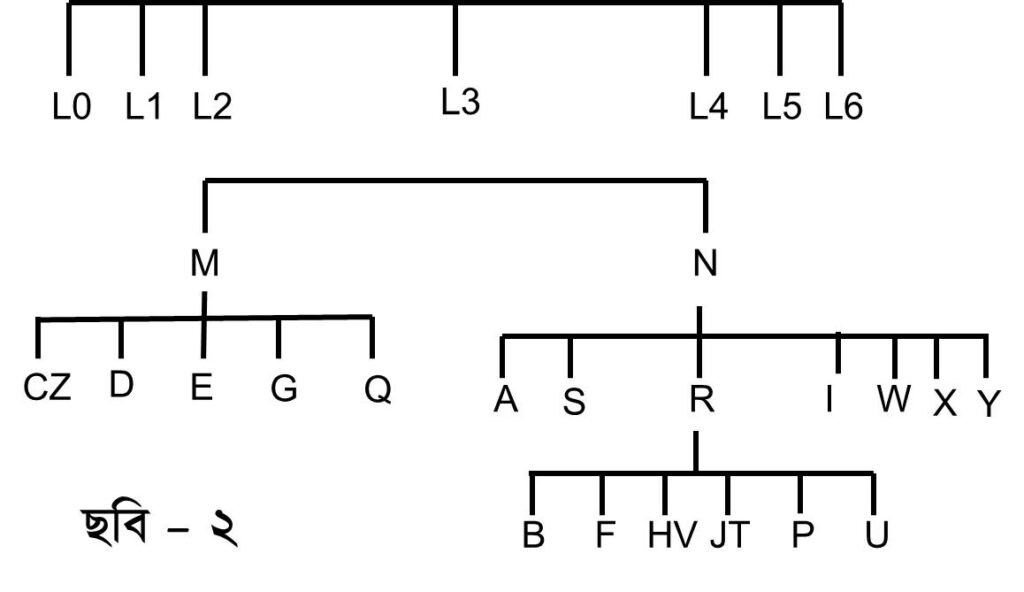

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিন বৈজ্ঞানিক Cann, Stoneking এবং Wilson এই অসমসাহসিক কাজ হাতে নেন। তারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর mtDNA নিয়ে তাদের ডি এন এ শৃঙ্খলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। মোট ১৪৭টি নমুনা তারা সংগ্রহ করেছিলেন। তাতে ইউরোপীয়, দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ান, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ান এবং আমেরিকান-আফ্রিকান ইত্যাদি সমস্ত গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি ছিল। যে জিনগুলি একে অপরের খুব কাছের অর্থাৎ তাদের মধ্যে বেশি পরিব্যক্তি নেই, তাদের একটি haplogroup-এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর যে যে haplogroup নিজেদের মধ্যে কাছাকাছি, তাদের একটি বড় haplogroup-এর ভেতরে রাখা হল। যেমন ১ নং ছবিতে চ, ছ, জ নিজেরা haplogroup, কিন্তু তারা আবার বড় গ haplogroup-এর অন্তর্গত। রাশিবিজ্ঞানে এই ধরনের বিশ্লেষণকে বলে cluster analysis বা স্তবকীকরণ। খুব শক্তিশালী কম্পুটারের সাহায্যে এই বিশ্লেষণ করার পর তারা mtDNA-এর জিনের বংশপঞ্জী বানিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। একবার এই বংশপঞ্জী বানিয়ে ফেলতে পারলে বর্তমানের মানুষদের জিনের বিশ্লেষণ থেকে তাদের MRCA চিহ্নিত করা সম্ভবপর। ঠিক যেমন ১ নং ছবি অনুযায়ী বর্তমান প্রজন্মের মানুষের মধ্যে চ, ছ, জ, গ বা খ জিন থাকলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অতীতে তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন এমন একজন যার ভেতরে খ জিনের প্রথম পরিব্যক্তি ঘটেছিল। তিন বৈজ্ঞানিক যে বংশপঞ্জী বানিয়েছিলেন তার একটা সংক্ষিপ্তসার ২ নং ছবিতে দেওয়া হল। তাদের সংগৃহীত mtDNA-এর নমুনা থেকে তারা অনেকগুলি জিন একাধিক ব্যক্তির মধ্যে পেলেন। তাদের কম্পুটারের বিশ্লেষণ দেখাল এদের মধ্যে B, F, HV, JT, P এবং U-এর ভেতর পার্থক্য খুব কম। তাই এগুলিকে সহজেই একটি haplogroup-এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার নাম দেওয়া হল R। স্তবকীকরণের পরবর্তি ধাপে দেখা গেল R নিজে আরও ছয়টি জিন A, S, I, W, X এবং Y-এর সাথে আর একটি বড় haplogroup-এ অবস্থান করে। এর নাম দেওয়া হল N। এদিকে পাঁচটি জিন CZ, D, E, G এবং Q-এর মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য থাকায় তাদের আর একটি স্তবক M-এর ভেতরে রাখা হল। পরে দেখা গেল M এবং N একটি বৃহৎ haplogroup L3-এর দুই শাখা মাত্র। যেহেতু আফ্রিকার [৭] বাইরের পৃথিবীর বর্তমান জনগণেরmtDNA-এর জিনগুলি হয় M, নয় N অথবা R haplogroup-এর অন্তর্ভুক্ত [৮], অতএব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে গোটা বিশ্বের মানুষের মহিলা MRCA হলেন সেই নারী যিনি প্রথম L3 জিন লাভ করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে সফল হন। প্রশ্ন হচ্ছে এই L3 জিনের MRCA কোন মহাদেশে জন্মেছিলেন। বৈজ্ঞানিকরা যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ১৪৭টি নমুনা নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেখানে একমাত্র আমেরিকান-আফ্রিকানদের mtDNAতে এই haplogroup পাওয়া গেছে। অর্থাৎ আদি haplogroup L3 এসেছিল এমন এক নারী থেকে যিনি আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন। বৈজ্ঞানিকরা দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আজকের পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আদি জন্মস্থল হল আফ্রিকা। এই সিদ্ধান্ত অন্য বিজ্ঞানীরা সহজে মেনে নেয়নি। Nature পত্রিকায় প্রবন্ধটি পাঠানোর পর বহুবার তা’ পরিমার্জনার জন্য ফেরত এসেছে। অবশেষে ১৯৮৭ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় [৯]। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। প্রত্ননৃতত্ত্ববিদরা খুব খুশি। তারা বহু আগেই বলেছিলেন মানুষের উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা। আণবিক জীববিদ্যা তাদের বক্তব্যকে একটা জোরালো সমর্থন জানালো। কিন্তু আপত্তিও উঠল অনেকগুলি। একদল বললেন এই নমুনার ভেতর বর্তমান আফ্রিকার অধিবাসীদের নেওয়াই হয়নি, শুধু আমেরিকান-আফ্রিকানদের নেওয়া হয়েছে। ফলে অনেকেই আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করে আবার বিশ্লেষণ করলেন। দেখা গেল L3-এর উৎপত্তিস্থল নিঃসন্দেহে আফ্রিকা। আরেক দল বললেন পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে প্রচুর আদিবাসী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের নমুনা সংগ্রহ করা দরকার। না হলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে। তাও করা হল। আমাদের দেশের আন্দামানের অধিবাসী থেকে পাপুয়া নিউগিনির বাসিন্দাদের mtDNA নেওয়া হল। দেখা গেল তাদেরও নারী MRCA আফ্রিকাতেই ছিল। কেউ কেউ কম্পুটার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বেশ কয়েকজন কম্পুটার বিশেষজ্ঞকে দিয়ে প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা হল। তারা কেউ কোনও ভুল দেখতে পেলেন না। ইতিমধ্যে একটি পেপার প্রকাশিত হল যারা দাবি করলেন তাদের বিশ্লেষণে L3-এর উৎপত্তিস্থল হিসাবে এশিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পরে সেই বিশ্লেষণ ভুল প্রমাণিত হল। সব চাইতে বড় কথা ঠিক একই রকমভাবে YDNA নিয়ে পুরুষ MRCA খোঁজার কাজ শুরু হল। দেখা গেল বর্তমানের পুরুষদের YDNA-এর জিনগুলি তিনটে haplogroup-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি হল C, D এবং F। তিনটে haplogroup একটি বড় haplogroup CT-এর সদস্য। CTর উৎপত্তিস্থল আবার দেখা গেল আফ্রিকাতেই অর্থাৎ আমাদের পুরুষ MRCA আফ্রিকাতেই ছিল। তাই আজকের দুনিয়ায় সমস্ত বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে যে আফ্রিকাই মানুষের প্রথম জন্মস্থল।

পরিশেষে একটা কথা না বললে কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যাবে। প্রথম যখনmtDNA-এর সাহায্যে মহিলা MRCA-এর খোঁজ পাওয়া গেল, তখন সাধারণ খবরের কাগজগুলি ত’ বটেই, এমন কি বিজ্ঞানের পত্রিকাতেও তাকে ইভ বলে আখ্যা দেওয়া হল। ঠিক তেমনি YDNA-এর সাহায্যে যখন পুরুষ MRCA-এর খোঁজ পাওয়া গেল, তখন তাকে অ্যাডাম বলে চিহ্নিত করা হল। L3-এর জন্মদাত্রী মহিলা আনুমানিক এক লক্ষ বছর আগে জন্মেছিলেন। যে পুরুষ MRCA-এর খোঁজ পাওয়া গেছে তার বয়স আরও অনেক বেশী। কাজেই এরা কেউ বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে সমর্থন করে না, কারণ বাইবেল অনুযায়ী মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। তাছাড়া এই রকম ভুল ধারণা যেন না করা হয় যে মহিলা MRCA থেকেই সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ঐ সময় আরও অনেক মহিলা পৃথিবীতে ছিলেন এবং তার বহু আগেও অনেক মহিলা ছিলেন। আর একটা কথা মহিলা এবং পুরুষ MRCA কিন্তু সমসাময়িক ছিলেন না। এই সব কারণে এদের ইভ এবং অ্যাডাম বলে অভিহিত করা বিজ্ঞানের পত্রিকায় বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

মানুষ কবে জন্মেছিল?

মানুষ কোথায় জন্মেছিল তা তো জানা গেল, কিন্তু কবে জন্মেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়নি। এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করব। প্রথমে বলি প্রত্ননৃতত্ত্ববিদরা কোনও প্রাচীন অস্থির সন্ধান পেলেই তার পটাসিয়াম-আর্গন ডেটিং করে বয়স নিরূপণ করেন। এছাড়া যদি তারা প্রাচীন সাংস্কৃতিক চিহ্ন পান, তাহলে ভূতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সেই পরিবেশের বয়স নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘকাল ধরে প্রচুর বৈজ্ঞানিক অসম্ভব পরিশ্রম এবং শারীরিক কষ্টের বিনিময়ে মানুষের বিবর্তনের একটা রূপরেখা তৈরি করেছেন। এই রূপরেখার সূক্ষ্ম বিভাজন নিয়ে এখনও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু তার একটা স্থূল রূপ আমি ৩ নং চিত্রে তুলে ধরেছি। এই মোটা দাগের ছবি নিয়ে বিশেষ কোনও বিতর্ক নেই। দেখা যাচ্ছে বর্তমান মানুষ ও বর্তমান শিম্পাঞ্জীর একই পূর্বপুরুষ ছিল। প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে এরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। আনুমানিক ৪৪ লক্ষ বছর আগে আমাদের এক প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ জন্ম নেয়। এই প্রজাতির নাম Australopithecus [১০] anamensis। এরা বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হতে হতে প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগে Australopithecus africanus-এর জন্ম হয়। এই প্রজাতির বহু শাখার মধ্যে একটি হল Homo, যারা আনুমানিক ৩০ লক্ষ বছর আগে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রায় ২৬ লক্ষ বছর আগে Homo habilis-এর জন্ম হয়। এদের থেকেই প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে উদ্ভূত হয় Homo erectus, অর্থাৎ যারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারে। তাদের অনেকগুলি শাখার মধ্যে একটি হল Homo sapiens। এরা প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে আসে এবং বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তার একটি শাখা Homo sapiens sapiens বা বর্তমানের মানুষ। [১১]

এবার দেখা যাক আণবিক জীববিদ্যা থেকে সময়ের কোনও পরিমাপ সম্ভব কিনা। Genetist-রা দেখেছেন mtDNA-তে SNP পরিব্যক্তির হার মোটামুটি প্রায় একই থাকে। প্রায় প্রতি ১০০০ বছরে একটি করে SNP পরিব্যক্তি ঘটে। অর্থাৎ যদি দুই গোষ্ঠীর মধ্যে mtDNA-এর ১০টি SNP পরিব্যক্তি দেখা যায়, তাহলে এই দুই গোষ্ঠীর দশ হাজার বছর আগে একই পূর্বপুরুষ ছিল। এই ধরনের হিসাব থেকে বলা যায় বর্তমান মানুষের জন্ম হয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে। বিজ্ঞানের দুই শাখার হিসাব প্রায় একে অপরের সাথে মিলে যায়। আরও একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। একথা জানা ছিল যে প্রাচীন মানুষের হাড়ের ভেতরে ফুটো করে কোষগুলি সংগ্রহ করে তার ডি এন এ দেখা সম্ভবপর। কিন্তু দেখা গেল যে দীর্ঘকাল ধরে ঐ কোষগুলিতে ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে কোষের ডি এন এ দূষিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে যার সাহায্যে ঐ দূষিত ডি এন একে পরিশোধিত করে তার বিন্যাস দেখা সম্ভবপর। সেই সঙ্গে প্রাচীন অস্থি থেকে mtDNA সংগ্রহ ও পরিশোধিত করে সেগুলির বিন্যাসও পরীক্ষা করা যায়। ফলে প্রত্ননৃতত্ত্ববিদ ও আণবিক জীববিজ্ঞানী উভয়েই একে অপরের সম্পূরক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব আফ্রিকাতে আনুমানিক ২ লক্ষ বছর আগে হয়েছিল।

মানুষ কীভাবে এবং কতদিন আগে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল?

বোঝা গেল আমাদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকাতে ২ লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের রূপে জন্ম নিয়েছিল। এরপর অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। যদি তাই হয়, তাহলে তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল কীভাবে এবং কখন? তাদের পরিযান (migration) কি মাত্র একবার ঘটেছিল না বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল আফ্রিকা থেকে পৃথিবীর অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল? আগে দেখি প্রথম পরিযান ঠিক কত বছর আগে হয়েছিল। আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়ার এই মডেলকে বলা হয় Out of Africa বা OoA মডেল। এই মডেল অনুযায়ী ৭০ হাজার বছর আগে বা তার কিছু পরে আফ্রিকা থেকে মানুষদের একটি দল পরিযানে বেড়িয়ে পড়ে। এই একবারই এই ধরনের পরিযান ঘটেছিল। যদি বার বার ঘটেও থাকে তাহলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটেছিল, যেজন্য তাকে একটা পরিযান বলে ধরাই যথেষ্ট। দেখা যাক কীভাবে এই সময় নির্দ্ধারণ করা হল। আমরা দু নং ছবিতে দেখেছি মূল haplogroup L3 থেকে সমস্ত মানুষেরা এসেছে। পরিব্যক্তির হারের সাহায্যে হিসাব করলে L3র প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল ৭০ হাজার বছর আগে। কাজেই তার আগে কোনও পরিযান ঘটেনি। একইভাবে হিসাব করলে পাওয়া যাবে N এবং M haplogroup-এর জন্ম হয়েছিল যথাক্রমে ৬১ এবং ৪৮ হাজার বছর আগে। তাই ৬১ হাজার বছরের পর পরিযান ঘটেনি। যদি হত তাহলে খোদ আফ্রিকাতেই N haplogroup-এর অস্তিত্ব থাকত। কিন্তু তার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাহলে দাঁড়াল ৭০ হাজার বছরের আগে পরিযান হয়নি। আবার ৬১ হাজার বছরের পরেও পরিযান হয়নি। তবে এই সংখ্যাগুলি সব গড় হিসাব। আসল পরিমাণ এর থেকে কিছুটা বেশিও হতে পারে আবার কিছুটা কমও হতে পারে। প্রত্যেকটি গড় একটি উচ্চতম ও একটি নিম্নতম সীমার অর্থাৎ একটি range-এর মধ্যে সত্যি। সেই range গুলি হিসাবে ধরলে দেখা যাবে পরিযান ৮০ হাজার বছরের আগে হয়নি, আবার ৫০ হাজার বছরের পরেও হয়নি। এইবার আর একটি বিষয় হিসাবের মধ্যে নিতে হবে, সেটা হল পৃথিবীর তাপমাত্রা বা উষ্ণতা। ভূতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন যে ৫৭ হাজার বছর আগে থেকে ৭১ হাজার বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে হিমযুগ চলছিল। ঐ সময় পৃথিবীর উষ্ণতা এত কমে গিয়েছিল যে নদী নালা সমুদ্র সব বরফ হয়ে গিয়েছিল। স্থলভাগে অনেক অংশ তুষারাবৃত হয়েছিল। এই অবস্থায় কোনও পরিযান সম্ভব নয়। একমাত্র হিমযুগের শেষভাগে যখন বরফ গলে নদীনালা সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন করে উদ্ভিদরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, সেটাই পরিযানের জন্য প্রকৃষ্ট সময় ছিল। এইজন্য বলা হয় OoA পরিযান হয়েছিল মোটামুটি ৬০ হাজার বছর আগে। ৪ নং ছবিতে আদি মানুষরা আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে ভূমণ্ডলে কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল তার একটা সম্ভাব্য পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতা কি বহিরাগতের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল?

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর জানা গেল আমাদের দেশের মূলত উত্তরভাগে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এক উন্নত নগরতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা। পৃথিবীতে এরাই প্রথম পোড়া ইটের গাঁথুনি দিয়ে বাড়ি এবং দেওয়াল তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। এরা বিদেশের সাথে ব্যাবসা করত। এদের নিজস্ব লিপি ছিল, যার অর্থ এখনও উদ্ধার হয়নি। তারা কী ভাষায় কথা বলত, তাও জানা যায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তারা ঘোড়ার ব্যবহার জানত। কোনও এক অজানা কারণে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই সভ্যতা অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল। এই রহস্যের আজও সর্বজনগ্রাহ্য কোনও ব্যখ্যা মেলেনি। একটা ঘটনা হল এই সভ্যতার অবসানের প্রায় একই সাথে বৈদিক সভ্যতার স্ফুরণ হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ঋগ্বেদের সৃষ্টিও প্রায় একই সময় হয়েছে। ঋগ্বেদে ঘোড়াচালিত রথে করে শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করার বর্ণনা আছে। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে তিন থেকে চার হাজার বছর আগে ইন্দোইউরোপীয়ান ভাষায় সমৃদ্ধ বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টারা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে তাদের উন্নত যুদ্ধ পদ্ধতির সাহায্যে স্থানীয়দের পরাজিত করে তাদের দাস আখ্যা দিয়ে শাসন করতে থাকেন। এই তত্ত্বের যে যে কারণগুলি বলা হল, সেগুলি সবই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যেতে পারে, কিন্তু কোনোটাই অকাট্য প্রমাণ নয়। বরঞ্চ প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে এই ধরনের নগরদুর্গ ধ্বংসের কোনও চিহ্নই এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেমন পোড়া বাড়ি বা যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের দেহের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। তবে মনে রাখা দরকার, রোমান সাম্রাজ্য যে ভিসিগথদের হাতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছিল, তার একটিও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র কিছু ঐতিহাসিকের লিখিত বিবরণ থেকে এই তথ্য জানা যায়। এই সব পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের ফলে রহস্য অন্ধকারেই থেকে গেছে। অতি সম্প্রতি আণবিক জীববিদ্যা আবিষ্কারের ফলে কিছু আশা জেগেছে যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে রহস্য উন্মোচিত হবে।

প্রথমত বলি mtDNA নিয়ে এই বিষয়ে গবেষণায় কী ফল পাওয়া গেছে। সারা ভারতব্যাপী বর্তমান মানুষের এবং পুরাতন অস্থি থেকে সংগৃহীত mtDNA থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় গত সাড়ে বারো হাজার বছর থেকে আজ পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে খুব বেশি বাইরের জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। চার হাজার বছর আগে বৈদিক সভ্যতার প্রবক্তারা যে জোর করে এই দেশ দখল করে নিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ মহিলাদের জিন থেকে মেলে না। কিন্তু এর পর পরই YDNA নিয়ে গবেষণা হয়। দেখা গেল পুরুষদের জিনে চার হাজার বছর আগে প্রচুর নতুন জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই দুই পরস্পর বিরোধী তথ্যের অর্থ কী? একটাই অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যে চার হাজার বছর আগে যদি বাইরের থেকে বিজেতার দল এই দেশ অধিকার করার জন্য এসে থাকে, তাহলে সেই দলে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য মেয়েদের চাইতে অনেক বেশি ছিল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেখানে এক দল অপর দলকে পরাজিত করে দেশ দখল করেছে, সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে।

YDNAর যে জিন আনুমানিক চার হাজার বছর আগে ভারতের পুরুষদের মধ্যে বিশাল পরিমাণে প্রবেশ করেছিল, তার নাম R1a। বর্তমান ভারতের পুরুষদের মধ্যে ১৭.৫% লোকের এই জিন আছে। অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে R1aর পরিবর্তনশীলতা ভারতেই সব চাইতে বেশি। কাজেই এটা হতেই পারে যে এই জিন বাইরে থেকে আসেনি। এর প্রথম সৃষ্টি হয়তো ভারতেই। তারপর ভারতের পুরুষেরা বিদেশে গিয়ে এই জিন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য নমুনা সংগ্রহ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত [১২] হয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে যে এই তত্ত্ব একদম ঠিক নয়। R1a জিনের সম্পূর্ণ বংশপঞ্জী তৈরি হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এই জিন প্রথম সৃষ্টি হয় ইরানের নিকটবর্তী একটি স্থানে, ভারতে নয়। ভারতীয় জিনের বংশপঞ্জী তৈরির পদ্ধতি সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়েছে। এখানে প্রাচীন ভারতীয়দের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথাক্রমে Ancient North Indians বা ANI এবং Ancient South Indians বা ASI। এই ধরনের অদ্ভুত বিভাজনের সমালোচনা অনেক Geneticistsও করেছেন। ভারতীয় জিন সংক্রান্ত এই সব গবেষণাগুলির মূল উদ্যোক্তা হলেন David Reich । ANI এবং ASI সম্পর্কে তিনি তার বিখ্যাত বইতে [১৩] কী লিখেছেন দেখা যাক। হায়দারাবাদের Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB)র দুই অধ্যাপক লালজী সিং এবং কুমারস্বামি থঙ্গরাজ আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীদের mtDNA সম্বন্ধে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। Reich ২০০৭ সালে ভারতীয় জিন নিয়ে এদের সাথে একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সিং এবং থঙ্গরাজের আহ্বানে তিনি হায়দারাবাদে এসে দেখেন যে তারা সারা ভারত থেকে অন্তত তিনশটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ডি এন এর নমুনা তাদের ল্যাবরেটরিতে সংগ্রহ করে রেখেছেন। কিন্তু সেগুলি বিশ্লেষণ করতে হলে যে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়, তা তাদের কাছে ছিল না। স্থির করা হয় তারা একসাথে কাজ করবেন। কয়েক মাসের মধ্যে থঙ্গরাজ Reich-এর বোস্টনের ল্যাবে অনেকগুলি নমুনা নিয়ে এসে হাজির হন। Reich আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় সেগুলি বিশ্লেষণের কাজ করেন এবং প্রচুর তথ্য পান। সেইসব নিয়ে তথ্য নিয়ে তিনি এবং তার বন্ধু প্যাটারসন হায়দারাবাদ চলে আসেন যাতে সিং এবং থঙ্গরাজের সাথে আলোচনা করে গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ করা যায়। ২০০৮ সালের ২৮শে অক্টোবর আলোচনার দিন ধার্য্য

হয়। Reich-এর বক্তব্য ছিল বর্তমান ভারতীয়রা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জনগোষ্ঠীর মিলনে সৃষ্টি। তার একটি হল ভারতের আদিবাসী এবং অপরটি হল পশ্চিম ইউরেশিয়া থেকে আগত এক গোষ্ঠী। লালজি সিং এই মডেলের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন mtDNA-এর ওপর তারা যে কাজ করেছেন তাতে দেখা যায় যে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বাইরের জিনের অনুপ্রবেশ খুব একটা ঘটেনি। আসলে তখনও ভারতীয় পুরুষদের YDNA নিয়ে কাজটা প্রকাশিত হয়নি। লালজি সিং বলেন পশ্চিম ইউরেশীয় গোষ্ঠীর কথা পেপারে থাকলে তারা লেখক হিসাবে নিজেদের নাম দেবেন না। Reich যখন দেখলেন পুরো কাজগুলি প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছে, তখন তিনি লালজি সিংকে সন্তুষ্ট করার জন্য ANI এবং ASI-এর প্রস্তাব করেন। সিং রাজি হওয়ায় এইভাবেই পেপারটি প্রকাশিত হয়। তবে মূল পেপারে [১৪] খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে ANI বলতে তিনি এমন এক ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কথা ভেবেছেন যাদের সাথে বাইরের কিছু জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছিল এবং ASI বলতে তিনি আদি ভারতের দক্ষিণের অধিবাসীদের বুঝিয়েছেন। কিন্তু শব্দ দুটি নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যদি দুই আদি ভারতীয় গোষ্ঠী ANI এবং ASI-এর সংমিশ্রণে বর্তমান ভারতের জনগণ সৃষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে বাইরের লোকের ভারতে আগমনের আর প্রশ্নই থাকে না। Reich-এর প্রকাশিত মূল পেপারটি পড়লে এই বিভ্রান্তি কেটে যাবে।

ইদানিং আর একটি গবেষণা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। হরিয়ানায় হিসারের কাছে রাখিগড়ীতে সিন্ধু সভ্যতার অনেক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক কালে সেখানে পাওয়া একটি মেয়ের কঙ্কাল থেকে ডি এন এ উদ্ধার করা গেছে। এই গবেষণাও David Reich-এর নেতৃত্বেই হয়েছে। প্রকাশিত প্রবন্ধে [১৫] সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে হরপ্পার জনগোষ্ঠীর ডি এন এ-র ছাপ গোটা ভারতের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যায়। এর বাইরে কিছুই দাবি করা হয়নি। এর থেকে বৈদিক সভ্যতার বাহকরা সিন্ধু সভ্যতার আগে থেকে ভারতে ছিল, না তারাই ওই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ এইসব বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। অথচ পেপারটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে দুজন সহ-গবেষক [১৬] বসন্ত সিন্ধে (ডেকান কলেজের উপাচার্য) এবং নীরজ রাই (বীরবল সাহনি ইন্সটিটিউট) তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ঘোষণা করেছেন যে এইবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে বৈদিক সভ্যতা এবং সিন্ধু সভ্যতা একই গোষ্ঠীর মানুষের অবদান। সিন্ধে আরও দাবী করলেন হড়প্পার মানুষেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। যদিও এই প্রবন্ধের বাকি সহ-লেখকরা অধিকাংশই সিন্ধের সাংবাদিক বৈঠকের বিরোধিতা করে বলেছেন যে তারা এই সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। এমনকি নীরজ রাই পরবর্তী কালে বলেছেন সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতাকে এক করে দেখার তিনি বিরোধিতা করেন। নিক প্যাটারসন (ডেভিড রিকের সর্বক্ষণের সহকর্মী) বলেছেন যে তিনি কখনই মেনে নিতে পারছেন না সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষায় কথা বলত। মজার বিষয় হল প্রায় একই সময় দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার জনগণের জিন বিশ্লেষণের ওপর আর একটি প্রবন্ধ [১৭] প্রকাশিত হয়। এখানে ১১৭ জন সহ-গবেষক ছিলেন। তার মধ্যে সিন্ধে এবং রাই ছিলেন। এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত কিন্তু আগের পেপার থেকে অনেকটাই আলাদা। অথচ সিন্ধে সেই পেপারের কথা একবারও সাংবাদিক বৈঠকে উল্লেখ করেননি। সিন্ধের এই রকম ঘোষণার ফলে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রচুর রঙিন করে খবর পরিবেশন করতে শুরু করে। হিন্দুত্ববাদীরা অনেকগুলি ওয়েবসাইট খুলে ফেলে এই অসমর্থিত তথ্যকে ঢালাও প্রচার শুরু করে। কোনও সন্দেহ নেই বিতর্কিত বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সাধারণের মধ্যে নিজের মতামত জানানো কোনও বিজ্ঞানীর পক্ষে অশোভন।

পরিশিষ্ট

পরিশেষে আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে বিজ্ঞান কখনই ধ্রুব এবং অন্তিম সত্যের কথা বলে না। বিজ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের সত্যের আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়। সেই জন্য এক সময় যাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, পরবর্তী গবেষণায় তা ভুল প্রমাণিত হতেই পারে। কিন্তু যে গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যেই মতভেদ থাকে, সেই তথ্যকে অবলম্বন করে কোনও একপেশে তত্ত্ব দেওয়া কখনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। আশা করি বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজস্ব মতভেদ বিজ্ঞানী সমাজের ভেতর তর্ক বিতর্কতেই আবদ্ধ রাখবেন। এই সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনও বক্তব্য রেখে তাদের বিভ্রান্ত করবেন না। আমার মনে হয় ভাষাতত্ত্ব ও আরও অনেক পারিপার্শ্বিক কারণের জন্য অনেক ঐতিহাসিক যদিও বিশ্বাস করেন যে সিন্ধু সভ্যতা যারা ধ্বংস করেছিলেন তারা পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত এক জন গোষ্ঠী, যারা পরে বৈদিক সভ্যতার সূচনা করেন, কিন্তু জিনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার কোনোটাই এই বিশ্বাসের সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রামাণ্য যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে। ♣

[1] এই প্রবন্ধে মানুষ বলতে আমরাHomo sapiens sapiens প্রজাতিকে বোঝাব। অধিকাংশ সময় এদের শুধু Homo sapiens নামেই অভিহিত করা হয়।

[2] White Europeans, Red Americans (Native Americans), Yellow Asians, Black Africans

[3] এই পত্রিকায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী রাধাপদ দাসের “আর্য কোন জাতি নয়, আবার ভারতের আদিবাসিন্দাও নয়” দ্রষ্টব্য।

[4] যে সমস্ত প্রজাতির সাথে বর্তমান মানুষের সাদৃশ্য খুব বেশী, তাদের Homo genus-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই genus-এর প্রজাতিদের নামের প্রথম শব্দটি হল Homo।

[5] আফ্রিকার বাইরেও জার্মানী, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে প্রাচীন অস্থি পাওয়া গেছে, যারা Homo গোষ্ঠীর ভেতরেই পড়ে।

[6] এই ধরণের পরিব্যক্তিকে বলে SNP mutation বা Single Nucleotide Polymorphism

[7] আফ্রিকার বর্তমান মানুষের মধ্যে L0, L1, ……….L6 ইত্যাদি অনেকগুলি haplogroup-এর সন্ধান পাওয়া যায়।

[8] ইউরোপে শুধু M এবং N haplogroup পাওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ায় M, N, R তিনটি haplogroup-ই পাওয়া যায়।

[9] Mitochondrial DNA and Human Evolution by RL Cann, M Stoneking and AC Wilson, Nature 325, 31-36, 1987

[10] Australo-pithecus অর্থ দক্ষিণের ape

[11] Homo genus দের মধ্যে Homo neanderthalensis এবং Denisoviansরা মানুষের সমসাময়িক। Homo genus-এর বাকি যে সব প্রজাতি এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে তাদের প্রাক-মানব নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

[12] The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a by PA Underhill et al., European Journal of Human Genetics 23, 124-131 (2015)

[13] Who we are and how we got here by David Reich, Oxford University Press (2018), pp 123-153

[14] Reconstructing Indian Population History by D Reich et al., Nature, 461, 489-494 (2009)

[15] An Ancient Harappan Genome Lacks Ancestry from Steppe Pastoralists or Iranian Farmers by Shinde et al., Cell, 179, 729-735 (2019)

[16] এই প্রবন্ধে ২৮ জন সহ-গবেষক ছিলেন।

[17] The formation of human population in South and Central Asia by Narasimhan et al., Science 365, 6th September, 2019

One Comment on “মানুষের উদ্ভব এবং পরিযান”